提供:ユーシービージャパン株式会社

- 日 時

- 2018年9月1日(土)18:00~20:00

- 会 場

- ヒルトン大阪3階 奈良1の間

- 出席者

-

- 狭間敬憲 先生(大阪南医療センター 神経内科 部長)

- 鈴木保宏 先生(大阪母子医療センター 小児神経科 主任部長)

- 深田 慶 先生(元 大阪急性期・総合医療センター 神経内科 部長 (現 内科・脳神経内科 ふかだクリニック))

- 小出泰道 先生(小出内科神経科)

- 嶋田一郎 先生(嶋田クリニック 院長)

近年の小児期医療の進歩により、小児期発症の慢性疾患を持ちながら思春期・成人期を迎える患者が増加している。このような患者では、年齢による病態変化や人格の成熟に合わせて医療内容を変えていく必要があるが、医療側の体制未整備と患者側の準備不足により適切な対応ができていないのが現状である。てんかんにはさまざまな症候群や疾患があるが、小児期発症例が成人期以降も継続治療を要することが多い。そのため、小児期医療から成人期医療への移行期医療が重要な課題となっている。

そこで本座談会では、てんかんにおける移行期医療をテーマに、疾患の特性や小児期医療と成人期医療の違いから生じる問題点、今後の課題などについて、現在大阪地区で移行期医療に積極的に取り組まれている5名の医師に議論いただいた。

てんかんの移行期医療が進みにくい理由

狭間 敬憲 先生

狭間(司会):本日は小児神経科、神経内科分野でご活躍の先生方にお集まりいただき、『てんかん診療における移行期医療』というテーマで小児期医療から成人期医療への移行の取り組み、連携などについて議論したいと思います。

本邦では神経内科医のなかでてんかんの専門医の数が少なく、小児科から内科、神経内科への移行が非常に問題になっています。この移行期医療をスムーズに進めるべく我々も連携を進めている最中ですが、まずはこの連携を始めるに至ったバックグラウンドについて鈴木先生からご紹介いただけますか。

鈴木先生ご提供

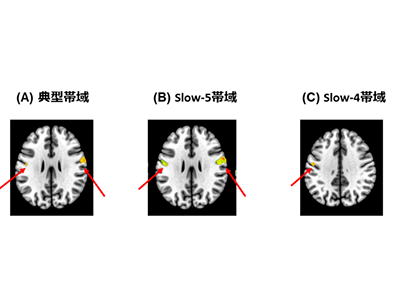

鈴木:最初に当院の2012年における小児神経科の患者の内訳を紹介しますと、患者の9%が成人患者、このうち約9割の患者がてんかんの合併例であったため(図1)、当初は小児神経患者の成人科への移行は、ほぼてんかん診療の移行と捉えていました。2012年にてんかんの地域診療連携の推進を目的としたてんかん診療ネットワーク(ECN-Japan)が立ち上がったこともあり、成人科への移行を進めたのですが、これがなかなかうまくいかない。

事例をあげますと、知的障害に内分泌疾患を合併する患者で、てんかんが落ち着き20歳になったのを機に、障がい年金の書類を記載し精神科に転院をすすめたところ、転院先の待合室で騒いで暴れ、2回受診後に大学病院のメンタルヘルス科に紹介されました。しかし次に待合室で走り回って暴れるエピソードが発生し5回受診のみで行けなくなり、さらに別の病院のてんかん専門外来を受診したものの担当医が転勤となり、母親が通院する精神科病院に受診を申し込むと今度はてんかんは診られないと拒否されてしまいました。その結果、4か月間無治療となり9年ぶりにてんかん発作が再発し、結局1年半で当院に戻られたという経験があります。

当院のてんかんがある成人患者のなかで知的レベルが正常な方は1割程度です。正常~軽度知的障害に比べ、中等度以上の知的障害がある患者数は約3倍にのぼります。一方、大阪てんかん診療ネットワークによる調査では、正常から軽度の知的障害がある患者に比べ、中等度以上の知的障害がある患者の二次、三次診療の受け入れ可能施設は約3分の1と、受け入れ困難とする施設が圧倒的に多い結果でした。このように、小児神経患者の成人科への移行はてんかん診療の移行という単純なものではないということが分かったのです。

狭間:移行という観点ではてんかんだけの話ではなく、他の要素も含まれるということですね。一方で、てんかんの移行期医療が進まない別の要因として、てんかん自体に小児と成人で違いがあり、神経内科医にとっては馴染みがないこともあるのではないでしょうか。

小出先生ご提供

小出:小児期発症のてんかんには体質や遺伝子の関連が考えられますが、成人期発症では器質病変が原因となるケースが多いように思います。その他の相違点としては、小児では自然治癒ができるケースが少なくないのに対し、成人では基本的に生涯治療が必要になる点、小児科では母親やご家族を相手に診療することが多いのに対し、神経内科では患者本人を相手に治療するという点、問題になるのが小児は学校生活であるのに対し成人は就労や運転免許である点などがあります(図2)。

神経内科医が小児神経科の研修を受けているわけではないこともあり、そもそも小児神経科と神経内科の医師がお互いの考えや立場に関して、うまく意思の疎通が図れていない点も移行期医療が困難な理由のひとつではないかと思います。

鈴木 保宏 先生

鈴木:そうですね。小児神経科医といっても基本的に小児科は発熱や腹痛も含め全てを診るのに対し、内科では臓器別に非常に細かく分かれています。ですから、個人的な考えではありますが、内科が臓器別に細分化しているのであれば、小児科が内科のひとつとして小児疾患内科というものを作ってはどうかなと思います。例えば小児期発症の疾患は小児科で診ますがそれ以外の疾患は内科医が診るというように、小児神経科医と神経内科医がそれぞれ得意な分野を診るイメージです。

小出:「移行科」のようなイメージでしょうか。確かに成人を診る医師と小児科の医師が一緒に診る時期があって、時期をみて小児科が徐々に手を放して成人科に移行するというのは良さそうです。

狭間:移行期医療が進みにくい要因には知的障害の有無などてんかん以外の合併症や、小児科と成人科の違いなどがあるため、さまざまな連携が必要だということですね。

移行期医療の進め方-実際の取り組みを例に-

1)病院との連携

狭間:実際に移行をする際、何が問題になっているのでしょうか。

深田 慶 先生

深田:てんかん自体は落ち着いていても、重度の発達遅延や行動障害がある患者はうまく受け入れられないケースがあります。最近は精神保健指定医の指定要件にてんかんが含まれていないこともあり、精神科の先生がてんかんを診るケースも減っています。当院の事例を紹介しますと、てんかん自体は落ち着き合併症もないものの、重度の発達遅延により意思疎通が困難な患者を受け入れたことがあります。

担当医は神経内科的な手順として、まず脳のMRIと脳波測定を行おうとしました。しかし母親は同日に2つも検査を入れようとした点、検査当日の鎮静方法が今までと違い鎮静がうまくかからなかった点、さらに紹介元の小児科と違って当院の施設に横になる休憩場所がない点などに非常に不満をお持ちだったようで、結局検査ができないままお帰りになり、二度と来られませんでした。今思うと担当医は、検査の前にまずは母親との関係構築を図るべきでしたが、当時は小児科と神経内科との認識や施設設備の違いが分かっていませんでした。

小出:神経内科であれば先に検査という考えは理解できますし、逆に紹介元の小児科医もいきなりMRIを実施するとは思ってもいなかったのでしょうね。

狭間:やはり最初に医師・患者関係を作ることが重要ですね。

深田:この教訓もあって、最近はこのような患者の初診には30分から1時間かけて患者、患者家族のお話を聞くようにしています。

小出 泰道 先生

小出:私も初診時は1時間しっかり話を聞き、可能であれば脳波を測定するというふうにしています。紹介状などの書面は必要ですが、書面のやり取りだけでは情報の共有は難しいですし、初診時の対応が後々いい形の診療につながるように思います。

鈴木:問題行動や精神症状があるケースなどでは、紹介先の初診の前にあらかじめ情報を共有しておくと、例えば待合室ではなく車の中で待機し、順番が来た時に連絡を入れてくださるなど、適切に対処していただける精神科の病院もあります。

狭間:今、病院間での連携の話をいただきましたが、在宅診療をされている嶋田先生からみていかがですか。

嶋田:私が経験して思うのは、先ほど話題に出ましたが小児科医と内科医が一緒に診る時期というのがかなりポイントになるということです。やはり紹介元から紹介先に急に医療が変わるとうまくいきません。以前紹介元の病院が閉院するために突然在宅診療を依頼されたことがありますが、閉院前の時期から相互に情報交換する準備期間があって時間的な余裕があれば、もっとうまく引き継げたように思います。在宅診療も移行期医療もそうですが、紹介元と紹介先の医師が一緒に診て情報交換をする時期があれば、先ほどの母親の例でも成人科と小児科は違うということを理解されたかもしれません。

狭間:合併症が多いケースではいかがでしょうか。

鈴木:当院の20歳以上の患者のなかにもてんかん以外の合併のため複数の診療科を受診している方は少なくありませんが、このような患者に対して各科が個々に移行を進めてしまうと、どの科が軸なのか不明となり混乱を招く原因となります。

深田:そうですね。当院も以前経験しましたが、診療科間での情報共有がなく他科が終診になったことを知らなかったこともありますし、緊急時の対応もどの科が主導で行うかなど問題になります。

狭間:これは患者にとって気の毒な状況です。こういうケースでは書類だけで連携を受け入れるのではなく、トータル的な支援をするために各科や各医療機関の顔と顔をつなぐコーディネータを介して連携を行うことが必須ではないでしょうか。

2)開業医との連携

狭間:開業医として連携されている嶋田先生の取り組みもご紹介いただけますか。

嶋田 一郎 先生

嶋田:当院での移行期医療は、大阪母子医療センターで成人移行ができず困っている状況を聞いていたことに加え、何年か前に鈴木先生から依頼を受け、自分が受け皿になれたらという思いで始めました。受け入れる症例の大半が発達障害をもつてんかん患者ということで、実際に始めるまで苦手意識があったことは否めません。しかし神経内科で開業医をしていると、病院と違って認知症を診る機会が多くなります。つまり認知症の行動・心理症状にみられる「動き回る」などの行動をする患者に対して、当院のスタッフは対応に慣れているわけです。また基本的に予約制のため、行動障害がありそうな患者が受診することが分かれば、あらかじめ一般の患者が帰宅する診療終了に近い時間に受診いただくなどの対応もしており、現在までに特に問題は生じていません。

当初懸念していたのは、何か問題が起こったときに紹介元のバックアップがあるのか、フォローの脳波検査をどうすればいいかということで、おそらくこれから移行期医療を始める開業医は同じ懸念があると思います。実際、脳波の検査では近隣病院に「発達障害のある方の検査はできない」という理由で断られてしまったのです。そこで紹介元である鈴木先生に検査のみ依頼し、結果的に実施していただくことができました。患者にとっても慣れた医療機関のほうがスムーズに検査を受けられますし、安定した脳波が確認できた結果、薬剤の減量もでき、母親に喜ばれたケースもあります。「何かあった時は紹介元の先生に相談できる」ということを母親に伝えることで安心感が得られますが、実際には相談が必要になることはほとんどありません。母親の悩みをしっかり聞くという対応をしていると、成人期からの診療であっても信頼関係は構築できるように感じます。

鈴木:小児のてんかんはほとんど二次施設で診ていますから、家族からすると一次施設に紹介されることに抵抗があるのです。一次施設へ移行する際には、脳波検査をどうするかという問題が必ず生じますが、嶋田先生のように一次施設の医師でもてんかんを診る神経内科専門医がおられますので、我々のような連携により一次施設を二次施設化することで、対応可能だと考えています。

嶋田:一方で、仮にてんかん発作が急に起こった場合は、紹介元への負担を軽減すべく、成人として扱ってくれる近隣の救急病院と連携する必要があるとも考えています。そのためには何か問題が起こってから初めて病院を探すのではなく、移行症例を受け入れる段階で患者が住むエリアの病院を探し、あらかじめ情報提供しておくなど、受け入れやすい下地を作っておくことも重要だと思います。

狭間:個々の患者ごとに緊急避難的な病院を決めておくということですね。

嶋田:はい。そうすることでお互いが慌てずに対応できますし、実際にお世話になることはほとんどありません。

小出:おっしゃる通りで、救急で困るということは実際ほとんどありません。てんかん発作に対してどうしても怖いイメージを持たれがちですが、発作が起こっても救急搬送になるようなケースはほとんどないことを、もっと知っていただきたいものです。

知的障害の程度に応じた移行のポイント

狭間:てんかんそのものよりも知的障害の程度が移行の際にネックになるのでしょうか。

日本小児科学会 移行期の患者に関するワーキンググループ:

小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言, 2014

鈴木:日本小児科学会の『小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言』1)の中には移行方法として3つのパターンがあり(図3)、この中には小児科に継続して受診するというのもあります。あくまで各領域の特性に相応しい移行を検討するということです。

てんかんは知的障害が大きいほど発作も難治性になりますが、患者にとっててんかん発作よりもそれ以外の合併症が問題になります。そこで移行に際し、知的障害の程度ごとに考慮すべきポイントをまとめてみました(表1)。

鈴木先生ご提供

軽度知的障害の患者は、前回と同じ処方内容での受診は可能ですが、病院の手続きや自分の発作の説明は困難であり、定期健診以外は付き添いが必要です。中等度・重度の知的障害患者は、移行の目的である「患者の自立と社会参加」は望めません。小児特有の基礎疾患の存在、複数科の診療を要する場合が多い、精神・心理的症状の出現なども考慮すべきです。さらに重症心身障害となると、移行期には医療的ケアが濃厚になります。実際に20歳を過ぎると死亡する方が増えたり、年齢が上がるほど親が医療的ケアをできなくなり障害者入所施設に入所になります。そう考えると、特に医療的ケアを要する重症心身障害の患者に関しては、入所するまで小児科が診るというのもひとつの方法ではないかと思います。

深田:実際に今、小児科が最後まで診ているのではないですか。

鈴木:そうですね。我々は患者が小児の頃から診ているわけで、受け入れてくれるところが少ない現状では無理な移行は勧められないと思います。

小出:あるいは先ほど申し上げたように、移行科のような紹介元と紹介先の両方で診ていく形で、関係性ができてくれば移行先に任せるというのがいいのかもしれませんね。

狭間:知的に問題がない成人の治療についてはいかがでしょうか。

鈴木:知的に正常な患者では移行先の受け入れに問題はないと考えますが、小児期発症の患者では自分が服薬する理由を知らない方が意外といらっしゃるため、病気の説明や、妊娠を望む患者の服薬の検討などがポイントとしてあげられます。特に発作がコントロールされている場合は、移行期に断薬を目指すかどうかというのが大きな課題だと思います。

移行期の断薬の可否

狭間:発症時の年齢にもよりますが、一般的に年齢が高くなるほど断薬は難しくなりますね。

鈴木先生ご提供

鈴木先生ご提供

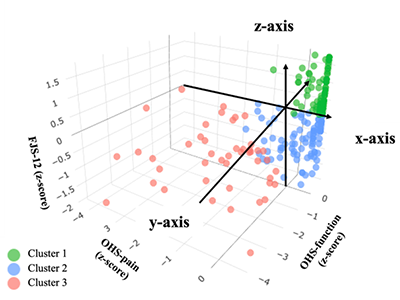

鈴木:はい。特に移行期にあたる20歳代というのは、大学入学に伴う一人暮らし、アルバイト、運転免許の取得から始まり、その後就職、結婚、子育てなどイベントが多いのです(図4)。移行期は人生で最も大切な時期でもあります。断薬時の年齢が16歳以上の場合、16歳未満の場合に比べて再発率が1.75倍になることが報告されています2)。自験例でも、20歳以上の知的に正常な患者で断薬を試みた結果、43%で発作が再発していました(図5)。

したがって、小児期医療からの移行時は無理に断薬をせず、一連のライフイベントが終わり、社会的に落ち着いた時点で再度検討するのでいいのではないでしょうか。断薬をするには脳波が正常であることを条件にしていますが、移行期に断薬しないなら頻繁な脳波測定も不要になります。

深田:女性患者で特に20代だと、断薬を希望する方は多いですね。

小出:再発を恐れて服薬を続けたい方と、なんとか妊娠までに断薬したい方と、希望が極端に分かれる印象があります。

鈴木:患者が断薬希望なら仕方ありません。しかしこの時期に断薬をしないことも、知的に正常な患者の安全な選択肢のひとつだと思います。

小出:私は断薬にチャレンジするなら、小児科を受診中、または学生の間ということをお話しています。発症年齢やてんかんのタイプ、原因などにもよりますが、時間が経つほど就職や免許取得など断薬しにくい条件が増えてきますから。成人患者で断薬を希望される方の場合は、最終的に私は一番大事なのはご自身の希望であることを伝えています。処方しても服薬しない可能性もあるわけで、成人の場合は自身で決断されるので仕方ないと思います。ただし、結局成人のてんかんは断薬してみないと断薬できるかどうかわからない面があるため、万が一発作が出たとき、就業や運転への影響についても考える必要があるという話もしています。

深田:患者を余計に迷わせないためには、何年も発作がない場合でも、特に思春期を過ぎて発症した患者には「やめられる」という言い方もしないほうがいいですね。

おわりに

嶋田:一般内科の医師はとにかくてんかん発作を起こしてはいけない、発作を起こしている患者は診療できないと考えがちです。しかし移行期を迎えた小児期発症のてんかん患者の多くは、てんかん発作自体がそれほど問題ではなく、移行の時期に断薬を目指さず脳波検査の必要がない場合は、一般内科でも診療は可能であることを伝えたいですね。

深田:最初は重症心身障害の患者の移行は受けられないと構えていましたが、移行においてはいろいろなパターンを考慮し、それを関係する方々に周知することで、移行のハードルが低くなると思います。

小出:成人科の先生と小児神経科の先生が一緒に診ていく時期、いわゆる「のりしろ」をしっかり設けることで、患者さんや保護者の方も安心して移行を受け入れていただけるのではないかと思います。

狭間:そうですね。そして地域の小児科、成人診療科の垣根を越えた顔の見える連携を通して、各医療機関が得意とする部分を担いながら移行期医療を進める必要があるでしょう。本日は有意義な議論をありがとうございました。

参考文献

1)日本小児科学会 移行期の患者に関するワーキンググループ:小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言, 2014

2)BMJ. 1993;306(6889):1374-1378

JP/OTH/1810/0250