なぜ呼吸器外科医が腫瘍免疫を研究するのか

いま、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の効果予測にもとづく、がん免疫療法のさらなる個別化が期待されています。そのためには腫瘍局所の免疫状態について理解を深めていく必要がありますが、研究に十分な質・量のヒト検体を集めることは一般に簡単ではありません。私が「外科医だからこそ腫瘍免疫を研究するべき」と考える理由の1つは、この検体入手におけるアドバンテージにあります。外科医であれば研究目的を見据えた検体管理も可能であり、実際われわれは外科検体を酵素処理してがん細胞と免疫細胞をそれぞれ分離し、さらに末梢血とセットで凍結するという独自の保存方法を強みに、ICIの効果予測バイオマーカーの開発に貢献しようとしています。

とは言え、私は外科医のキャリアの最初から免疫を意識していたわけではなく、免疫との出会いはまったくの偶然でした。博士研究でがん転移に関連する分子をスクリーニングしたところ、ある糖タンパク質の糖鎖構造と肺腺がんのリンパ節転移とに相関が見出され、その糖タンパク質が免疫に関連するものだったのです1。腫瘍免疫は、当時の日本ではあまり注目されていない領域でしたが、科学的な興味と、なにより後輩たちがテーマを引き継いでくれたこともあり、私は腫瘍免疫を詳しく研究してみたいと思うようになりました。ちょうど米国留学の機会があり、腫瘍免疫の研究室に片端から手紙を書いたところ「まさに肺がんの研究を始めたいと思っていた」と受け入れてくれたのが、ピッツバーグ大学のOlivera Finn2先生でした。Finn先生からは学問的にも人間的にも多くのことを学びました。

留学中は基礎研究に従事していたのですが、より患者さんに近い研究を行うために帰国。がん免疫療法の臨床研究を計画する段階になり、難しさに直面しました。当時から「進行がんよりも早期がんの患者さんの方が対象として適切ではないか」と予想されていた一方で、早期=手術可能な患者さんに新しい治療を提案するには、手術を上回るベネフィットが求められます。しかし、がん免疫療法は効果がある/ない患者さんが極端で、集団で見ると”効かない”というのが世界的な評価でした。研究者の間には「まだ何かピースが足りない」という感覚がありましたね。

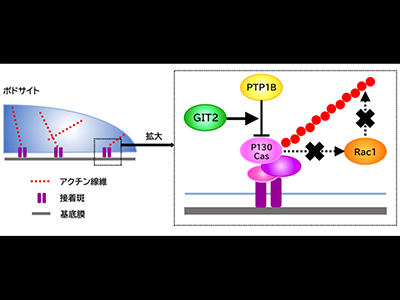

そのような背景のなか登場してきたのが、免疫抑制状態というキーワードでした。患者さんの免疫のアクセルをいくら踏み込んでも、ブレーキを解除しなければ動かないという、現在のICI治療につながるコンセプトです3。以降、免疫抑制状態に関する報告が相次ぎ、私も研究を行ってきました。TCRのζ-chain欠失4など様々なメカニズムに着目しましたが、PD-1/PD-L1経路は「数あるシグナルの1つ」程度の認識で、初めてICIが登場したときには目のつけどころに驚いたものです。

免疫にもとづく患者さんの個別化に向けて

がん免疫療法を行うにあたり、私がPD-1/PD-L1以外に念頭においているバイオマーカー候補をいくつか紹介したいと思います。

1つ目はがん細胞におけるHLAクラスⅠの発現変動です。HLAクラスⅠがないがん細胞はT細胞から認識されないわけですが、われわれの過去の研究では非小細胞肺がん(NSCLC)の約58.3%でその発現喪失が認められました5。標準化された評価法がないため臨床では見過ごされがちですが、原因としてはHLAの構成要素であるβ2ミクログロブリン遺伝子(B2M)の欠失などがよく知られています。

2つ目はB細胞です。腫瘍免疫というとT細胞が主役のシナリオをよく目にしますが、B細胞はT細胞への抗原提示、サイトカイン分泌を介したT細胞活性化、抗腫瘍抗体の産生など、実は重要な役割を担っているのです。それと関連して3つ目に、TLS(三次リンパ組織様構造)とよばれる組織学的特徴があります。TLSは腫瘍の内部や近傍に存在し、B細胞の集積と分化にかかわるもので、われわれの研究ではNSCLC患者さんの約31%で成熟TLSの存在が認められ、予後と相関する可能性が示唆されました6。現状では病理画像からGC(胚中心)とHEV(高内皮細静脈)を手がかりに検出するしかない成熟TLSを、多重免疫染色などで自動検出・定量できるようになれば、臨床的に有用ではないかと考え開発を進めているところです。

そして4つ目は、T細胞のレパトア変動です。ICI治療の応答性を評価するうえで、薬物単独療法の場合は腫瘍の退縮というわかりやすい指標がありますが、アジュバント療法の場合、患者さんのアウトカムから治療応答性を解析することは簡単ではありません。そこで、ICIが抗腫瘍免疫の活性化に寄与しているかを捉えるバイオマーカーが待たれており、T細胞のレパトアがその候補になると考えています。前述の外科検体・末梢血を組み合わせたサンプルセットの解析から、末梢における特定のT細胞クローンの有無が、腫瘍局所の免疫活性化状態と相関する可能性がみえてきているところです。

縮小手術、集学的治療と患者さんの免疫状態

ご存知のとおり、NSCLCに対するICIの臨床試験はこれまでPS 0〜1の患者さんを中心に行われてきており、PS 3〜4の患者さんへのICI投与は推奨されていません7。つまりPSがひとつの層別化因子であるわけですが、PS 0〜1のなかでもICIに応答する/しない患者さんを精緻化していくには、ほとんどがPS 0〜1である手術適応の患者さんを研究することが、有効なアプローチになりうると考えられます。

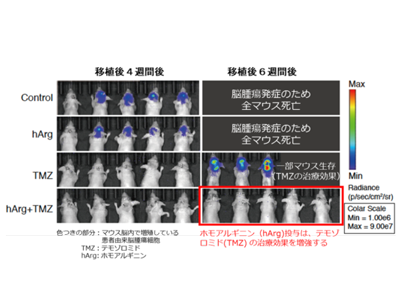

さらに近年、「外科的侵襲と患者さんの免疫状態の関係」の研究の必要性も高まっているように思います。近年の外科はロボット手術の進歩も背景に、低侵襲手術へと向かう流れがあります。しかし、痛みが少なかったり、創部が小さく済んだりといった術後早期のメリットは明らかな一方で、長期予後に対する低侵襲手術のメリットはまだあまり評価されていません。NSCLCで区域切除と肺葉切除を比較した初のランダム化非劣性比較試験(JCOG0802試験)では、全再発割合が12.1%対7.9%だったのに対し、5年OSは94.3%対91.1%でした8。私個人としては、このような結果を解釈するうえでも、患者さんの免疫状態の理解が重要ではないかと考えています。手術後、すくなくとも2週間ほど免疫が低下することは古くから知られており9、動物モデルの検証でも、肺切除群の残存肺とシャム群の肺とで免疫関連遺伝子の発現変動が観察されています10。ICIを用いたアジュバント療法が承認されている現在、「術後の免疫療法を念頭に、なるべく免疫状態を良好に保つような手術を行う」というコンセプトが大事になってくる可能性があります。われわれも、ロボット手術・胸腔鏡手術と開胸手術とで術後の免疫抑制性サイトカインにどのような変化があるか、研究をはじめています。

ICIにより、サルベージ手術に対する意識も変わってきているように思います。サルベージ手術を行うかは担当医の感覚に委ねられるところですが、これまで化学療法や放射線治療後の手術は難易度が高く、患者さんの全身状態の悪化もあり、私自身は積極的には実施していませんでした。それがICI治療後では、手術に耐えられそうと判断するケースが増えている印象です。拡大手術も、ICIを用いたアジュバント療法により、再発リスクの捉え方が変わってきています。

留学当時の私は、腫瘍免疫をすこし学んだ程度で、いわゆる基礎免疫学の知識は不十分でした。そんな私に、Finn先生からあるトレーニングが課されました。毎週、査読論文(トップジャーナルに載るようなハイレベルのもの!)をレビューして、良い点・悪い点を大学院生と一緒にプレゼンするというものです。ハードな実験に加えて”模擬査読”のタスクで、人生で一番勉強したのではないかという時間が半年ほど続きました。おかげでPD-1/PD-L1だけではない腫瘍免疫の全体像が頭に入ったことは、いま大きな財産になっています。

海外に行ったからといって英語が喋れるようになるわけではないように、専門家のラボに入れば免疫学が身につくほど甘くはないことを痛感しました。一方いま思えば、難しいと言われる免疫学が短期間で身につくように、Finn先生の工夫がつまったトレーニングだったに違いありません。

このように、これからの肺がん治療の進歩には、外科と内科の専門性を組み合わせた研究が欠かせません。われわれの教室は外科ではありますが、つい最近、腫瘍免疫を専門とする薬物療法の専門家をもう1人の教授として迎えました。手術だけに特化せず、外科と内科、診療と研究を包括的に行える体制を目指しています。

AIの研究・臨床導入を経験して見えた世界

手術療法でも免疫療法でも、患者さんの全身状態が良いうちにがんを発見・治療することが重要なわけですが、その手段である画像診断にはこれまで見落としのリスクや、医療者への負担が伴っていました。状況を変えるべく取り組んできたのが、AIの導入です。

最初に研究したのは、縦隔リンパ節転移の診断補助AIです。縦隔リンパ節転移の診断は難しいことで知られ、FDG-PET/CTを用いた場合の感度・特異度が65%・93%、MRIが72%・97%です7。われわれはあえて簡便な単純CT画像をAIに学習させ、感度・特異度が75%・90%の精度で診断に成功しています11。モデルに用いたサポートベクターマシーンをニューラルネットワークに変えることで、より精度を向上できる可能性があります。

次に研究したのは、肺がん検診の一次読影補助AIです。検診の読影は、多い医師では4,000もの画像をボランティアで読むという、負担の大きな仕事です。AIによる一次読影で画像を1/10にでも絞り込めればと考え、開発に着手しました。CTよりも情報量が少なく、施設ごとの撮像のクセが大きいという単純X線ならではの難しさがありましたが、臨床実装に向け企業とのコラボレーションを開始するところまで進んできています12。

臨床においては、2021年に福島県立医科大学附属病院の全科で肺結節の診断支援AIを導入しました。当初は、呼吸器になじみのない診療科から「もし病変が検出されたらどうすればいいんだ」と不安の声があがり、確認のフローを調えたりはしましたが、なにより”慣れ”によって適切な距離感に落ち着いたようです。

一連の取り組みから得た教訓は、「AIは完璧でなければいけない/完璧なはず」といった先入観が足かせになるということです。発展途上だと理解したうえで「とりあえず使ってみる」精神が大事だと感じています。予想外だったのは、AIの導入が医療者の負担軽減だけでなく、むしろ仕事に対する安心感やワクワク感につながったということです。AIは「頼れる相談役」という表現がぴったりな気がしています。

福島から全国へ

福島でずっとお世話になってきた私としては、県内どこでも均質な肺がん治療を提供可能な体制をつくることが、夢であり目標でもあります。そもそも病院へのアクセスが困難な患者さんには、モバイル検診のようなアプローチも必要になると考えています。人的資源も限られるなか、AI検診のようなツールの活用も有効でしょう。日本には同様の課題を抱える地域がたくさんありますので、福島で培ったシステムを全国に発信していければとも思います。また福島県立医科大学としては、医療を通じて福島の復興を支えることも忘れていません。震災から12年が経ちましたが、復興は終わっていません。県外からの注目は薄れつつある今だからこそ、われわれ当事者は一層気を引き締めていかねばと感じています。

”外科離れ”が進んでいると言われる昨今ですが、他科志望が決まっている先生方にも、「外科は大変そうだから」と敬遠している先生方にも、機会があればぜひ外科に触れてほしいと思っています。私が行き当たりばったりに免疫研究にのめりこんだように、チャンスはどこにあるかわかりません。もはや手術だけの診療科ではない、集学的治療の中心として魅力の高まる外科に、まずは「ちょっと寄り道」していただければなと願っています。(了)

インタビュー実施日・場所/2023年1月19日・グランパークホテルエクセル福島恵比寿

- 鈴木 弘行(すずき ひろゆき)

福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 主任教授

理事(教育・研究担当)兼副学長(学務担当)

福島県立医科大学 大学院医学研究科長 -

1990年 福島県立医科大学医学部 卒業・外科学第一講座 入局。’96年 医学博士。’99年 福島県立医科大学 外科学第一講座 助手。2002年 米国ピッツバーグ大学 免疫学講座(Olivera Finn教授)。Faculty・Research Associate。’04年 いわき市立総合磐城共立病院 呼吸器科。’05年 福島県立医科大学 第一外科 助手。’07年 福島県立医科大学 第一外科 講師。’08年 福島県立医科大学附属病院 呼吸器外科 部長。’16年 福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 主任教授。’19年 福島県立医科大学附属病院 病院長。’22年 現職。

1990年 福島県立医科大学医学部 卒業・外科学第一講座 入局。’96年 医学博士。’99年 福島県立医科大学 外科学第一講座 助手。2002年 米国ピッツバーグ大学 免疫学講座(Olivera Finn教授)。Faculty・Research Associate。’04年 いわき市立総合磐城共立病院 呼吸器科。’05年 福島県立医科大学 第一外科 助手。’07年 福島県立医科大学 第一外科 講師。’08年 福島県立医科大学附属病院 呼吸器外科 部長。’16年 福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 主任教授。’19年 福島県立医科大学附属病院 病院長。’22年 現職。

- 参考文献

-

- Suzuki H, et al:Cancer Lett, 187:215-21, 2002。見出された糖タンパク質は、後にCD55/DAF(decay-accelerating factor)という補体制御分子だと判明する(Higuchi M, et al:Clin Cancer Res, 12:6367-72, 2006)。

- 移植免疫をバックグラウンドとした、MUC1やcyclin B1に代表されるがん抗原の研究とがんワクチンの開発で知られる。鈴木先生の留学当時、ピッツバーグ大学免疫学部chair、同がん研究所がん免疫学プログラムdirector。後に米国免疫学会会長、AAI評議会議長など要職を歴任。ピッツバーグ大学のMentor of the Yearに選出されるなど、すぐれた教育者としても知られる。

- Finn OJ:Nat Rev Immunol, 3:630-41, 2003

- Baniyash M:Nat Rev Immunol, 4:675-87, 2004

- Suzuki H, et al:Gan To Kagaku Ryoho, 33:1713-6, 2006

- Fukuhara M, et al:Cancer Immunol Immunother, 71:1129-37, 2022

- 『肺癌診療ガイドライン 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む 2022年版』(日本肺癌学会/編), 金原出版株式会社, 2022

- Saji H, et al:Lancet, 399:1607-17, 2022

- Carter JJ & Whelan RL:Surg Oncol Clin N Am, 10:655-77, 2001

- Napolioni V, et al:BMC Genomics, 22:881, 2021

- Pham TD, et al:Sci Rep, 7:43209, 2017

- プレスリリース「肺がん検診におけるAI実用化に向けた共同研究を開始」:https://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/topics/20190729.html(2023年4月11日閲覧)