従来からがん治療では手術、抗がん剤、放射線が三大治療と言われていたが、近年「免疫チェックポイント阻害薬」という新たながん治療薬が登場し、注目を集めている。皮膚がんの一種、悪性黒色腫(メラノーマ)の治療薬として世界初の抗PD-1抗体として承認されたのが、小野薬品工業のオプジーボ(一般名:ニボルマブ)だ。2015年には、患者数が多い非小細胞肺がんに適応が拡大されたが、年間3000万円超という高額な薬剤費(薬価)も話題になった。オプジーボがどのように世に出てきたのか、なぜあれほど高額な薬価となったのか。小野薬品工業の取締役副社長兼開発本部長の粟田浩氏にお話を伺った。(取材:2017年7月 文:村上和巳)

粟田 浩氏

1983年4月 小野薬品工業株式会社入社

2008年6月 同社取締役開発本部長

2012年6月 同社取締役副社長執行役員 開発本部長

(2017年8月1日現在)

免疫のブレーキを”解除”するオプジーボ

がん治療でヒトの免疫を使ってがん細胞を排除しようとする試みは、過去にも行われていた。粟田氏は「ヒトの体内で異物を排除しようとするT細胞の活性を強めたり、また数を増やして患者さんの体内にもどす手法など免疫の活性を増強する研究ばかりが行われましたが、芳しい効果は報告されていませんでした」と説明した。

では、オプジーボは過去のがん免疫治療とどこが違うのか。粟田氏によると、「長年の研究から、T細胞の表面にはがん細胞への攻撃にブレーキをかけるPD-1という物質があり、がん細胞の表面にはPD-1のリガンド(結合相手)であるPD-L1という物質があることがわかりました。PD-L1はPD-1に結合し、このブレーキを作動させて、T細胞ががん細胞を攻撃できなくします。オプジーボはPD-1に対する抗体化医薬品であり、オプジーボとPD-1が結合することにより、PD-1とPD-L1の結合を解除し、ブレーキを作動させないようにします」とのこと。

従来のがん治療薬は、がん細胞に対して直接的に毒性を発揮して殺してしまう抗がん剤(殺細胞性抗がん剤)が主流だった。オプジーボのような免疫チェックポイント阻害薬は、免疫に働きかけて、自分の免疫細胞の力だけでがん細胞を排除するという間接的な薬剤だ。

そうしたことから開発当初は「副作用は少ないかもしれないが、有効性はそんなに期待できないだろうと考えていた」と、粟田氏は語った。

京都大学との約50年にも及ぶ”連携”から誕生

小野薬品は1968年、痛みや炎症の原因物質として知られる生理活性物質・プロスタグランディン(PG)の全化学合成に、企業としては世界で初めて成功し、この技術からやはり世界初となるPG製剤の陣痛誘発・促進、分娩促進薬や慢性動脈閉塞症治療薬を世に送り出した。

「この輝かしい功績には、京都大学医化学講座の故・早石修京都大学名誉教授の多大なご尽力があり、それ以来、早石教授の元に当社研究所の多くの研究者が国内留学するようになりました。その早石教授の門下生に後の京都大学大学院医学研究科本庶佑教授がいらっしゃいました」(粟田氏)

その本庶教授の研究室で1992年、PD-1が発見され、前述のようなPD-L1との関係が解明された。早石教授つながりで京都大学に出入りしていた研究員からこの情報を得た小野薬品は本庶教授と共同研究を始めた。もっとも粟田氏は「がん免疫治療に懐疑的な空気が強い当時は、社内の開発優先順位も必ずしも高くはありませんでした」と振り返る。

当時、抗体化した医薬品を作製する技術は小野薬品にはなく、国内でその技術を有する限られた製薬企業とも開発提携には至らずじまい。最終的に抗体化の技術を有し、がん免疫の研究にも取り組んでいたアメリカのバイオベンチャー企業・メダレックス社との提携に漕ぎつけ、共同開発が始まった。ちなみにメダレックス社は、後に大手製薬企業ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMS)に買収され、現在もオプジーボの開発や販売で小野薬品はBMSと提携している。

アメリカで初めてヒトを対象に行われた臨床試験が行われたのは2006年。いくつか(5つ)のがん腫の中で、メラノーマ、腎細胞がん、非小細胞肺がんで有望な結果が得られ、この3種類のがんで優先的に開発することが決まった。

日本でもヒトでの臨床試験が始まったが、粟田氏は「がん専門病院などに臨床試験をお願いしても、過去のがん免疫療法が良い結果を出せていなかった影響で専門医も冷ややかで、他のがん治療薬候補の臨床試験と比べ、優先順位は低いものだった印象があります。ところが実際に臨床試験が始まると、劇的な効果を示す症例が出始め、一挙に医師たちが臨床試験の優先順位を上げていったのです」と苦笑いしながら話してくれた。

こうして日本では2014年7月の根治切除不能な悪性黒色腫(メラノーマ)での製造承認取得を皮切りに、非小細胞肺がん、腎細胞がん、頭頸部がん、古典的ホジキンリンパ腫で次々と承認を取得。現在も胃がんを適応に製造承認申請中で、30種類以上のがんで臨床試験が進行しており、うち8種類のがんでは臨床試験が最終段階にある。

多岐にわたる副作用、その対策として処方可能な病院を限定

注射剤であるオプジーボは、現在承認されているいずれのがんでも患者の体重によって投与量が決まり、2週間に1回注射で投与する。また、投与できる患者は手術ができず、悪性黒色腫以外は既存の抗がん剤も無効になった場合に限られている。悪性黒色腫においては、抗がん剤未治療の患者から投与できる。

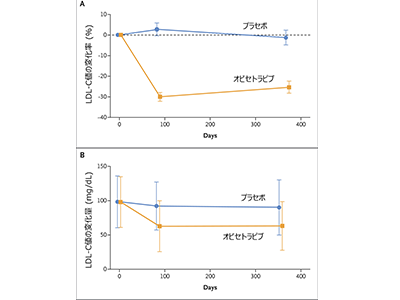

その有効性について、現時点の適応で患者数が最も多い非小細胞肺がんの日本人のデータを見てみる。ちなみに非小細胞肺がんには空気が通る気管の近くにがんが発生する扁平上皮がんとそれ以外の非扁平上皮がんがある。扁平上皮非小細胞肺がん(ONO-4538-05試験)で、がんが30%以上縮小した患者の割合を示す奏効率は25.7%、非扁平上皮非小細胞肺がん(ONO-4538-06試験)の奏効率は19.7%だった。

また、海外で行われた臨床試験でオプジーボを投与された患者と従来から使われている抗がん剤のドセタキセルを投与された患者で、その後の亡くなるまでの生存期間を比較したところ、扁平上皮非小細胞肺がん(CA209017試験)では、オプジーボ群が9.23か月、ドセタキセル群が6.01か月、非扁平上皮非小細胞肺がん(CA209057試験)では、オプジーボ群が12.19か月、ドセタキセル群が9.36か月でいずれも統計学的な解析では明らかにオプジーボ群での生存期間が延長されることがわかった。

また、従来の抗がん剤のような、強い吐き気や脱毛といった患者が直に苦しむ副作用はほとんど認められていない。一方で、強化された免疫ががん以外の細胞を攻撃することによって間質性肺疾患、重症筋無力症、出血性大腸炎など非常に多岐にわたる自己免疫性の副作用が稀に起こる。

粟田氏は次のように説明する。

「自己免疫性の副作用は、さまざまな診療科がチームとして迅速に対処できれば多くの場合、重症化が防げることがわかっています。このため現時点ではこうした対応が可能な1,000施設弱の病院でのみ、オプジーボが使用できるようになっています」

最近では病床を持たず医療保険が適用されないがん免疫療法を謳う自由診療のみのクリニックの一部で、海外から逆輸入したとみられるオプジーボを投与できると宣伝しているケースがある。ただ、こうしたケースでは標準投与量と違う投与を行っているなどの問題もあり、小野薬品としては決して勧めることはできないとしている。

高額な薬価、その理由は「抗体医薬品」と「メラノーマ」

オプジーボは2017年2月に特例的に薬価が半額に引き下げられたが、それでも薬剤費は年間1000万円を超える。なぜこのような高額になったのか?粟田氏は次のように説明する。

「そもそもオプジーボのような抗体医薬品は製造にかかる経費が高いという前提があります。これに加え既存の薬よりも高い有効性・安全性が認められた新薬に薬価の加算を認める有用性加算がつきました。しかし、それ以上に大きかったのは最初に承認を受けたメラノーマの対象患者数が少なかったことです」

厚生労働省では薬価を決定する際に患者数が少ない疾患では、その患者数でも製薬企業の採算が取れるようにするため、高薬価になりがちだ。オプジーボのメラノーマでの想定患者数は1,000人に満たないというものだった。

「一部では『わざと高い薬価を得るためにメラノーマから承認を取得したのでは?』と指摘されましたが、それは誤解です。メラノーマの治療薬は、欧米では新薬が出ていましたが、日本では20年近く新薬が登場しておらず、医師や患者さんの期待は高いものでした。この期待の高さを表すように、臨床試験に必要な患者さんは、想定の3分の1という短い期間で集まりました。また、メラノーマが希少疾病ということもあり、第Ⅱ相臨床試験の結果をもって申請できたために、同時に開発していた肺がんなどに比べて承認申請に至ったのです」

がん種によっては得意不得意も

新たな発想の薬剤ゆえ当初は”夢の新薬”とも騒がれたオプジーボだが、前述の臨床試験の結果にも表れているように、全てのがん患者がその効果の恩恵にあずかれるわけではない。多数のがん種で臨床試験も進められているが、粟田氏は「前立腺がん、大腸がん、乳がんではオプジーボのみで既存の治療薬の効果を上回るのは難しく、膵臓がんではなかなか効果を発揮しにくいことも明らかになっています。これらのがん腫では、他の抗がん剤との併用によって、より効果的な治療法になり得ると考えています」と語るように得意不得意も現実にはある。

臨床試験の参加も含め、オプジーボの使用を検討する際には、メリット・デメリットを専門医と十分に相談する必要があるだろう。