「計算論的精神医学」の理論をわかりやすく伝えるアニメーション動画を制作

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は4月2日、脳の計算理論に基づいて認知の多様性を理解し、発達障害をはじめとした気づかれにくい障害を「見える化」することを目指したアニメーション動画を制作し公開したと発表した。この研究は、同センター神経研究所疾病研究第七部山下祐一室長、東京大学先端科学技術研究センター熊谷晋一郎教授らの研究グループによるもの。なお、研究成果はYouTubeのNCNP公式チャンネルで公開(https://youtu.be/OO-ph6thep0)されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

計算論的精神医学、特に予測情報処理という理論は、人々の認知特性をカテゴリーではなく連続的に捉えるため、精神障害や発達障害の新しい理解に役立つとして注目されている。こうした考え方は、差別や偏見を生みがちな類型化を避け、多様な人々を連続体として捉えることで、互いへの共感と理解を促すことが期待される。また、当事者自身の主観的な経験や行動を重視しているため、当事者と研究者が協働して理論を検証・発展させる「コプロダクション(共同創造)」を進める上での共通の枠組みとしても注目されている。

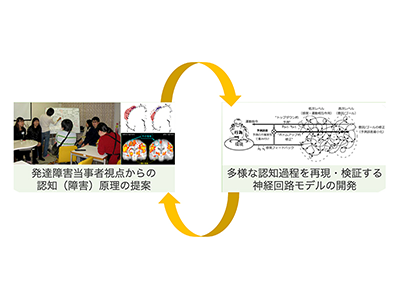

研究グループは、こうした計算論的精神医学と当事者研究の協働を積極的に推進している。例えば、JST CREST「認知ミラーリング」プロジェクトでは、外から見えない認知プロセスを可視化し、当事者が感じる困難さや違和感の共有を目指してきた。また、JST CREST「認知フィーリング」プロジェクトでは、当事者自身が抱く主観的感覚や体験を周囲と共有するための研究も進めている。このような利点や可能性がある一方で、計算論的精神医学の理論は専門的で難解なため、当事者をはじめ一般人にわかりやすい形で伝える教材が不足していた。

そこで研究グループは今回、この難解な理論を視覚的にわかりやすく伝えるため、アニメーションを用いた動画制作に取り組んだ。具体的には、当事者自身が自分の経験の規則性や特性を記述・理解するための当事者研究や、当事者を支える家族が本人の困りごとを把握する場面、また、職場での管理者向け研修などにおいて、認知特性の多様性について直感的な理解を促す教材として活用してもらうことを想定している。

多様性を「連続的な認知特性」として描写、当事者との「コプロダクション」を実践

研究グループはアニメーション制作にあたり、多様性を「連続的な認知特性」として理解するための描写を意識。また、視聴者が「自分にも通じる部分がある」と感じられるよう、ストーリー構成やキャラクターデザインを工夫した。さらに、当事者研究の専門家や当事者から直接意見をもらい、脚本やナレーションに修正を重ねた。加えて、計算論的な理論を当事者の視点からも検討し、理論と現実の橋渡しを意識した。

動画で教育・支援現場での応用を進め、理論の精緻化と当事者研究の深化を目指す

今後は同動画を活用し、教育や支援現場での応用を進める。また、動画を通じて広くフィードバックを集め、それを元に理論の精緻化と当事者研究の深化を目指すとしている。

山下祐一室長は「本動画が、多くの人にとって認知の多様性を捉える新しい視点を得るきっかけとなり、当事者研究との相互フィードバックを通じて、より現実に即した計算論モデルを生み出すきっかけになればと願っている」と、述べている。また、熊谷晋一郎教授は「海外では計算論の枠組みで、当事者と専門家が協働する試みが始まっているが、対等な協働はなかなか実現せず、形骸化に陥りがちだった。理論をなるべくわかりやすく説明する今回の取り組みが、形骸化に陥らないコプロダクションの一助になればと思う」と、述べている。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター プレスリリース