パンデミックは高齢者の免疫力にどのような影響を与えたか?

東京科学大学は4月2日、高齢者のヘルペス性ぶどう膜炎について解析し、COVID-19パンデミック中にその診断例が増加する傾向があることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科眼科学の鴨居功樹准教授、宗源大学院生、大野京子教授らの研究チームによるもの。研究成果は、「Journal of Medical Virology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本は世界で最も高齢化が進む国の一つであり、65歳以上の人口は全体の約30%に達している。高齢化に伴う免疫老化(Immunosenescence)は、感染症、慢性炎症、自己免疫疾患などさまざまな病気を引き起こすほか、ワクチン接種の効果低下にも関与していることが知られている。

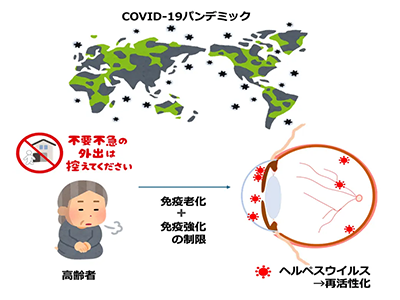

近年のCOVID-19パンデミックによる外出自粛などの影響で、外界の菌やウイルスとの接触が減少した結果、免疫刺激が不足し、免疫強化が十分に図られなかった可能性がある。これにより、免疫老化を抱える高齢者において、ウイルス再活性化リスクが従来以上に増大した可能性が考えられた。

高齢者におけるヘルペス性ぶどう膜炎、男性がやや多くCMVが最多

今回の研究では、COVID-19パンデミック中における免疫老化と眼疾患の発症との関係を明らかにするため、多くの高齢者がすでに感染しているヘルペスウイルスに着目し、高齢者におけるヘルペスウイルスを原因とするぶどう膜炎の調査を実施した。ぶどう膜炎は、治療の遅れが視力障害や失明につながる可能性がある。特に、ヘルペスウイルス感染によるものは強い炎症を伴うことから、迅速な診断と治療が必要になる。

65歳以上のぶどう膜炎患者のうち、ヘルペスウイルス感染が原因と考えられる症例を対象に詳細な解析を行ったところ、ぶどう膜炎全体では女性の割合が高かったのに対し、ヘルペス性ぶどう膜炎に限ると男性の割合がやや高く、統計的に有意な差が認められた。また、原因ウイルスとして最も多く確認されたのはサイトメガロウイルスであり、次いで水痘帯状疱疹ウイルス、単純ヘルペスウイルスの順で検出された。

パンデミック中、高齢者のヘルペス性ぶどう膜炎は増加傾向

さらに、COVID-19パンデミック中の2020~2022年において、ヘルペス性ぶどう膜炎の診断例が持続的に高い水準を示していることが確認された。このことから、COVID-19パンデミックによる行動制限がもたらした免疫刺激の減少と、もともと存在する免疫老化が、ヘルペスウイルスの再活性化に寄与した可能性が示唆された。

高齢者の感染症予防・治療戦略を見直す上で重要な知見

今回の研究から、パンデミック中の外出自粛などによる免疫刺激不足が、免疫老化と相まって高齢者におけるヘルペスウイルスの再活性化を促進し、ヘルペス性ぶどう膜炎の増加と視覚障害リスクの上昇につながった可能性が示唆された。ぶどう膜炎は、視力の低下や生活の質(QOL)の低下といった重大な問題を引き起こす恐れがあるため、早期診断と適切な治療の開始が急務だ。今回の研究成果は、医療現場における診療方針の見直しのみならず、公衆衛生の観点からも重要な意義を持つものと考えられる。

「今後は、本研究で得られた知見を基盤とし、パンデミック終了後も長期的な追跡調査を実施することで、ヘルペス性ぶどう膜炎の発症リスク、治療効果および長期的な合併症について検証する予定だ。また、最新の分子生物学的技術や高精度な画像診断装置を活用することで、診断精度のさらなる向上を図るとともに、各患者の病態に応じた最適な治療の実現を目指す」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京科学大学 プレスリリース