移植用臓器としての胎仔腎臓、サイズ小さく十分に機能発揮できるかが課題

東京慈恵会医科大学は3月28日、胎仔膀胱の癒合とホスト尿管への複数吻合を組み合わせた新規手術手法を開発し、ラットの胎仔腎臓の大量移植(20個)によって、腎臓のないラットの長期生命維持(1か月)に成功したと発表した。この研究は、同大腎臓・高血圧内科の横尾隆教授、山中修一郎助教、木下善隆研究員、腎臓再生医学講座の小林英司教授、香川大学医学部形態・機能医学講座薬理学の西山成教授、北田研人助教、シンシナティ小児病院オルガノイド医療研究センターの武部貴則教授、岩澤堅太郎研究員、東京大学泌尿器科の久米春喜教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Kidney International」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本国内だけでも30万人を超える末期腎不全患者が透析療法を受けているが、腎臓移植を受けることのできる患者は年間2,000人にも満たず、移植用腎臓の不足が深刻な問題になっている。このような現状から、慈恵医大腎臓再生グループでは、胎仔の腎臓を移植用臓器、あるいはiPS細胞を用いた再生腎臓の「足場」にするための研究に取り組んできた。胎仔腎臓はレシピエント動物の体内に血管吻合なしで移植することで、周囲からの血管を引き込み成長・成熟し、尿を産生することが知られている。しかし、移植後の胎仔腎臓は本来の腎臓のサイズより小さいサイズで成長が止まってしまうためか、体内の恒常性を保ち生命を維持するという機能を十分に発揮することができるのかは明らかになっていなかった。

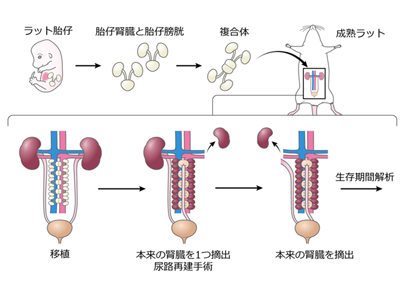

ラット胎仔から摘出の腎臓・膀胱を吻合、複合体を複数個移植し生存できる期間を解析

ラットの胎仔から胎仔腎臓と胎仔膀胱を一塊に摘出し、膀胱部分を切断しマイクロサージェリー技術を用いて吻合した。このように作成した複合体を複数個移植し、3週間後に尿の貯留した癒合膀胱をすべてレシピエントの尿管に吻合することで、大量の後腎からの尿排泄経路を確立した。さらに数週間待った後にレシピエント本来の腎臓を摘出し、胎仔腎臓の機能によってどれくらいの期間生存できるのかを解析した。胎仔腎臓の成熟度の確認には、シングルセルRNAシークエンス技術や、組織透明化技術、電子顕微鏡での観察などを用いた。

20個の胎仔腎臓移植後、無腎ラットは1か月生存

吻合された2つの胎仔膀胱は移植後に癒合して成長し、4つの胎仔腎臓からの尿を1つの癒合膀胱に集合させることに成功した。さらにこの癒合膀胱をレシピエントの尿管に複数接続することで、大量の胎仔腎臓の移植と尿の排泄経路の確立に成功した。この技術を用いて移植個数を増やすことで、20個の胎仔腎臓を移植した無腎ラットが1か月生存できることを確認した。20個の胎仔腎臓から約5万個の糸球体がレシピエントラットの体内に新生され、腎臓の働きの約15%を回復させることができた。これにより、体内の酸とアルカリのバランス、塩分のバランス、ホルモンの分泌などの重要な機能も維持された。

移植腎臓、糸球体などの構造は成体レベルまで成熟したが小さいため尿の濃縮能力は低い

移植された胎仔腎臓を詳しく調べると、細胞の遺伝子発現や糸球体、尿細管などの構造が成体腎臓とほぼ同じレベルまで成熟していることがわかった。ただし、尿を濃縮する能力が低いこともわかった。これはそれぞれの胎仔腎臓が小さいために、尿を濃縮する働きをするヘンレのループと呼ばれる尿細管の構造が短いためだった。

胎仔腎臓は適切な量で十分な機能を果たすと判明、実際の治療にはまだ多くの研究必要

今回の成果により、胎仔腎臓は適切な量があれば十分な機能を果たすことができることがわかったが、実際にブタの胎仔腎臓を腎不全患者の治療に用いるためには、さまざまな研究が今後も必要だ。まず、治療効果を得るのに必要な胎仔腎臓の数を減らすために、個々の胎仔腎臓がより大きく機能的に成長する方法の開発を進めている。これには、腎臓を作る元になる前駆細胞がより長く増殖を続けるメカニズムの解明や、胎仔腎臓に侵入する血管を太くする方法を解明することが重要だと考えられる。

子宮内胎児に対する移植や再生医療技術との融合など、新しい治療選択肢の提供を目指す

また、今回はラットからラットへの移植だったが、異種移植を行ったときに免疫反応を制御し十分な機能を引き出す、という点も研究が必要だ。特に、先天的に腎臓が形成されない胎児患者に対する治療法として、子宮内の胎児へのブタ胎仔腎臓移植の可能性を検討している。

さらに、再生医療技術との融合も重要な研究テーマだ。ブタ胎仔腎臓をヒトiPS細胞由来の腎前駆細胞を注入する「足場」として利用することで、ヒト化腎臓の開発を目指している。これにより、患者自身の細胞から作った腎臓組織を持つ移植用腎臓が作製できれば、拒絶反応のリスクを大幅に低減できる可能性がある。「これらの研究を通じて、将来的には末期腎不全患者に対する新しい治療選択肢の提供を目指していく」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・慈恵大学 プレスリリース