iPS細胞用いた心臓再生医療、宿主動物の心臓への電気的興奮伝播などは未評価

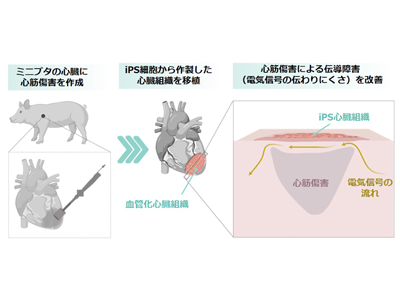

京都大学は3月28日、心筋障害を引き起こしたミニブタの心臓にヒトiPS細胞から作製した心臓組織を移植し、心筋障害に起因する電気信号の伝わりにくさ(伝導障害)が改善されることを確認したと発表した。この研究は、同大医学部附属病院の升本英利特定准教授(兼:理化学研究所上級研究員)、博士課程の黒田悠規氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「JTCVS Open」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

心筋梗塞などに伴う重症心不全の治療は、機械的循環補助、心臓移植など、近年大きく進歩してきた。機械的循環補助や心臓移植は、最大限の薬物療法にもかかわらず重症症状が持続する患者に対して効果的な治療法だが、デバイス関連合併症やドナー心臓の不足など、依然として解決すべき課題が残されている。iPS細胞などの多能性幹細胞を用いた心臓再生医療は、重症心不全の新たな治療法として期待されている。しかし、本当に効果的な再生医療を実現するためには、宿主心臓と電気的および機械的に同期して(つながって)、一緒になって心臓の拍動を助けるような移植片が必要だ。

研究グループではこれまで、ヒトiPS細胞由来の心筋細胞と血管細胞からなる細胞シートである「心臓組織シート」を開発してきた。さらに、この心臓組織シートに対するデジタルロッカーを用いた周期的な揺動刺激による動的トレーニング培養により、血管構造を持つ、より成熟した厚みのある心臓組織(血管化心臓組織、Vascularized Cardiac Microtissue:VCM)を開発した。心筋梗塞などにより心筋傷害を起こした動物モデルに対してヒトiPS細胞由来の心臓組織を移植した場合の、宿主動物の心臓における電気的興奮伝播(電気信号の伝わり方)や電位の変化、およびペーシング刺激に対する応答性などを評価した研究はほとんどなかった。

ミニブタ心筋傷害モデル作製、VCM移植と同時電気ペーシングによる伝導障害改善効果を検討

そこで今回の研究では、ブタ心筋傷害モデルを用いて、VCMの移植により傷害心臓の電気信号の伝わりにくさ(伝導障害)を改善できるか検討することを目的とした。さらに、健常部と心臓組織を移植した病変部の同時電気ペーシングが、この伝導障害をさらに改善できるかどうかについても検討した。

研究グループは今回、動物モデルとして、ヒト心臓とサイズや心拍数が近いミニブタを使用し、心臓表面の凍結凝固による心筋傷害モデルを作製した。ヒトiPS細胞から分化誘導した心筋細胞と血管細胞から温度感受性培養皿を用いて心筋組織シートを作製し、さらにデジタルロッカーによる動的トレーニング培養を行い、VCMを作製した。VCM移植群と対照群に分け、免疫抑制下で移植を行った。評価方法として、CARTOシステム(BiosenseWebster社)を用いた心臓表面の電気解剖学的マッピングを実施し、傷害部位の電位と伝導速度を詳細に測定した。さらに、健常部とVCMを移植した病変部の同時ペーシングにより、心臓全体が電気的に同期できるかについても検討した。また、電気解剖学的マッピングののちにブタ心臓を摘出して、傷害部位の心筋組織の傷害の程度や心筋細胞の残存がVCM治療によってどのように影響されているかを組織学的に調べた。

VCM移植で傷害部位の伝導速度改善、同時ペーシングは宿主との電気的同期に寄与する可能性

その結果、VCM移植群では対照群と比較して心筋傷害部位における伝導速度が高く、伝導障害が改善していることがわかった。また、VCM群の3頭のうち1頭では健常部とシートを移植した病変部の同時ペーシングにより、2つの異なる興奮伝播の起源が確認され、同時ペーシングが宿主と移植片の電気的同期に寄与する可能性が示唆された。組織学的には、VCMの移植群においては傷害部位の心筋傷害がより少なく、心筋細胞がより多く残存していることが確認され、このことがVCM群での伝導障害の改善につながったと考えられた。

電気解剖学的マッピングは心臓再生医療の評価指標の一つにもなりうると期待

今回の研究では、ブタ心筋傷害モデルを用いて、心筋梗塞などに伴う心臓傷害による伝導障害がVCM移植により改善する可能性を示した。この研究成果はiPS細胞による心臓再生研究における新たな視点での有効性を示すものである。特に心筋傷害による伝導障害は、突然死にもつながる不整脈の原因ともなりうるため、伝導障害の治療にiPS細胞を用いたこの研究は、将来の心臓病治療において大きな意味を持つと考えられる。

また今回の研究で用いた電気解剖学的マッピングは、今後の心臓再生医療の有効性を測る評価指標の一つとなる可能性もあると考えられる。一方で今回の研究はあくまで大動物での検討であり、実際にヒトに用いる場合とは効果が異なる可能性があり、より長期の観察や心機能改善効果を含めた、さらなる検証が必要だ。「ヒトiPS細胞から作製した心臓組織の機能や構造をさらに改良し、より医療応用に役立つ心臓組織の開発に取り組んでいる。今後さらに有効性や安全性の評価を継続し、新たな心臓病治療法の開発を進めていく」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る