感謝が高齢者の心や体にもたらす良い効果を知るには、感謝の強さ測定ツールが必要

東京都健康長寿医療センターは3月25日、高齢者が抱く感謝を測定する尺度を開発したと発表した。この研究は、同センター認知症支援推進センター研究員、福祉と生活ケア研究チームの小野真由子協力研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、「老年社会科学」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本は超高齢社会にあり、高齢者の数は今後も上昇することが見込まれている。高齢者が豊かで幸せに暮らせる社会を実現するため、高齢者の心身のウェルビーイングに関する研究の重要性が高まっている。そのような中、感謝という心理が健康感や幸福感を高める要因として着目され、高齢期の適応や人生の受容にもつながる重要な心理であることが指摘されている。

感謝に関する研究は、若年層を対象とした研究が欧米で増加している一方、高齢者を対象にした研究は非常に少なく、日本においてはほとんど行われていなかった。感謝が高齢者の心や体にどのような良い効果をもたらすのか、さまざまな検証を行うためには感謝の強さを測定するための適切なツールが必要になる。そこで研究グループは今回、高齢者専用の感謝尺度を開発することにした。

高齢者を対象に2回の調査を実施し、開発した尺度の妥当性・信頼性を確認

同尺度を開発するにあたり、2回の調査を実施し、妥当性と信頼性を検証した。1回目の調査では、都内在住の60歳以上の高齢者(予備調査95人/本調査500人)を対象に、書面でアンケート調査を実施した。アンケート調査では高齢者の感謝を10項目で構成されるモデルとして設定し、その適合度指数を測定するとともに、感謝と関連が予測される指標(精神的健康や生活満足度等)と正の相関関係を確認することで、妥当性を確認した。

2回目の調査では、調査会社に登録している70代から80代の高齢者(200人)を対象にオンライン調査を実施し、別の集団においても同じ10項目のモデルが成立するかを検証し、妥当性を再度確認した。また、2回の調査結果について、同尺度の各項目の内容に一貫性があるかを示すアルファ係数を算出し、いずれも信頼性が高いことを示す値(0.9以上)を確認した。

10の質問の得点が高いほど感謝を強く抱いていることを示す「高齢者用感謝尺度」を開発

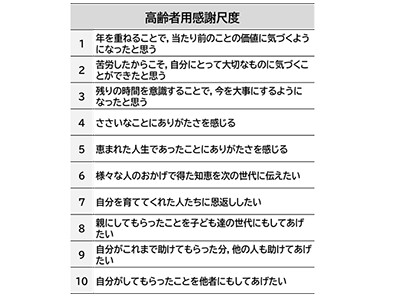

「高齢者用感謝尺度」は、上記で検証した高齢者が抱く感謝の強さを測定するための10問の質問で構成されている。同尺度の特徴は、感謝を3つの側面((1)自分にとって価値があると思えるものへの気づきを問う3問、(2)何かに対するありがたい気持ちを問う2問、(3)得たものを提供してくれた相手だけでなく、さまざまな人に返したいという願望を問う5問)から捉えて測定する点にある。各質問に対し、非常に当てはまる(7点)~全く当てはまらない(1点)の7段階で答え、その合計得点で感謝の強さを評価する。得点の幅は10~70点で、得点が高いほど感謝を強く抱いていることを示している。

高齢者福祉や健康管理の現場での高齢者用感謝尺度の実践的な応用目指す

今後、感謝は自尊感情や楽観性などのポジティブ心理や高齢者が抱えがちな身体症状への影響の検証にも活用されることが見込まれている。加えて、感謝には他者との良好な関係性を促進する機能があると言われており、人とのつながり(ソーシャルネットワークの広さやソーシャルサポートの受領感)に与える効果の検証にも役立てられると考えられる。そのほかにも、病院に入院している患者や福祉施設に入所している利用者が抱く感謝と健康や幸福度との関係、ボランティア・就労など社会活動を行っている高齢者が抱く感謝と活動のモチベーションや生きがいなどとの関係などの検証にも活用が期待できる。これらは研究フィールドで活用するうえでの一例であるが、同尺度を一般の方々にもぜひ知ってもらい回答してもらうことで、「日々の生活や人生の中にある大切な人やものとは何か」について、改めて振り返るきっかけにもなるとしている。

「本尺度の開発は、高齢者の身体・心理・社会など多側面から感謝をテーマとした研究を促進し、高齢者の心と体の健康維持やそれぞれのより良い人生につながっていくものになると考えている。本尺度が普及することにより、高齢者福祉や健康管理の現場における実践的な応用に役立てられることを目指している」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京都健康長寿医療センター研究所 プレスリリース