感染対策マスク着用における聴覚障害者の困難、日本での研究はなかった

筑波大学は3月26日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック時のマスク着用による聴覚障害者のコミュニケーション困難の実態と関連要因を分析し、日常的な支援者の有無や外出頻度、障害の等級などが困難さに影響し、支援者の存在が困難を軽減することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学医療系の渡邊多永子准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「BMC Public Health」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

COVID-19パンデミックに伴って、世界中でマスクの着用が広まった。マスクは感染対策において重要な役割を果たしたが、一方で、相手の口の動きが見えなくなり、声がこもって聞き取りづらくなるために、聴覚障害者のコミュニケーションに大きな影響を及ぼした。このような聴覚障害者が経験した困難についての研究は、海外を中心に複数あるが、日本における研究はほとんどなかった。また、どのような要因がコミュニケーションの困難と関連したのかを明らかにし、今後の支援策を検討するための研究もこれまでなかった。

日本の聴覚障害者410人対象、パンデミック時のコミュニケーション困難と関連要因を調査

そこで今回の研究は、日本の聴覚障害者が、パンデミック時に他者がマスクをしているためにコミュニケーションに苦労したかの実態を明らかにし、コミュニケーションの困難と関連する要因を特定することを目指した。同研究では、厚生労働省が実施した「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」の個人単位のデータを、許可を得て二次利用した。身体障害者手帳を持っている12歳以上の聴覚障害者で、分析に用いる変数に欠損のない410人のデータを分析対象とした。

55.6%が困難を経験、支援者がいるとコミュニケーション困難を経験しにくい傾向

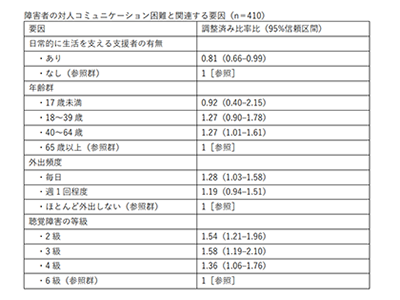

分析の結果、55.6%の聴覚障害者が、パンデミック時に他者がマスクをしているためにコミュニケーション困難を経験していた。また、多変量修正ポアソン回帰分析により、コミュニケーション困難に関連する要因を調べた。その結果、日常的に生活を支える支援者がいる場合はコミュニケーションの困難を経験しにくい(調整済み発生割合比:0.81倍)ことがわかった。

就労世代の活動的な聴覚障害者ほど、コミュニケーション困難を経験

また、65歳以上と比べて40~64歳の場合は1.27倍、外出頻度が週1回未満と比べて毎日外出する場合は1.28倍、困難を経験しやすい傾向が見られた。さらに、聴覚障害の等級が重い場合は困難を経験しやすく、6級と比較して3級では1.58倍、2級では1.54倍、4級では1.36倍であった。これらの結果は、マスク着用が広まったことにより、比較的若く自立した(就労世代の)活動的な聴覚障害者ほど、コミュニケーションの困難を経験したことを示しており、他者とのコミュニケーションの頻度が高いことが、その理由として考えられる。一方で、日常的な支援者の存在は、こうした困難の軽減に関連していた。

今回の研究結果は、普段は自立している聴覚障害者でも、パンデミックのような緊急時には人的支援などが必要となる可能性を示唆しており、今後、そのような支援策の検討が求められる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース