身体の大きさに関する主観的な感覚は歩行に影響を与えるか

京都工芸繊維大学は3月28日、まるで「ガリバー旅行記」のように、自分の身体が巨大になったと想像するだけで、実際の歩き方まで変わることを実証したと発表した。この研究は、同大の屋京典研究員、基盤科学系の来田宣幸教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Human Neuroscience」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

何気なく行っている「歩く」という動作は、実は自分の身体の大きさや重さといった情報をもとに、脳が事前に運動計画(モータープラン)を立てたうえで実行されている。これまでの研究では、この運動計画は実際の動作と同じ脳領域が働く「運動イメージ」に基づいていることが明らかになっており、脳卒中などのリハビリテーションでも活用されている。一方、「身体イメージ」、つまり自分自身の身体がどのような大きさ・形をしているかという主観的な感覚が歩行にどう影響を与えるかについては、十分には明らかにされていなかった。特に、身体イメージと実際の身体サイズにズレが生じた場合に、運動がどう変化するのかという問いに対する実験的な検証はほとんど行われていない。

若者を対象に5つの条件で歩行課題実施、平均運動軌跡を評価

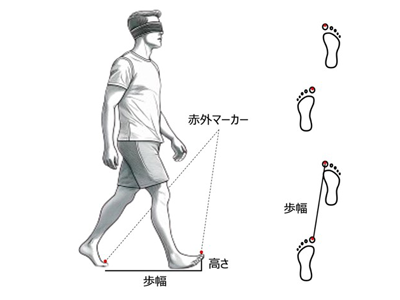

研究グループは、18〜19歳の健康な成人26人(男女各13人)を対象に、歩行動作中の身体イメージの影響を調査した。参加者には以下の5つの条件で歩行課題(4歩分の歩行)を実施してもらい、条件ごとの全体の平均運動軌跡を図示した。

条件は、1)目を開けた状態で歩く(開眼)、2)目を覆った(ブラインド)状態で歩く(閉眼)、3)目を覆った状態で「自分の身体が天井(約4m)まで届くほど大きくなった」と想像しながら歩く(閉眼+巨大化イメージ)、4)再び通常の身体イメージを思い浮かべた状態で目を覆って歩く(2回目の閉眼)、5)最後に目を開けた状態で通常の身体イメージに戻して歩く(2回目の開眼)。

自分の身体が大きくなったと想像するだけで、歩幅・足の上げ高さが変化

その結果、身体が大きくなったと想像する条件では、歩幅(ステップ長)、足の持ち上げ高さ、1歩にかかる時間が、他の条件と比べて有意に増加していたことがわかった。つまり、実際の身体サイズは変わっていないにも関わらず、「大きくなった」と想像するだけで、歩行動作そのものが拡大されていた。

この結果は、運動プランが「現実の身体」ではなく「頭の中で想像された身体」をベースに組み立てられている可能性を示している。なお、実験は裸足で行われ、足裏からの感覚(固有感覚)による補正を極力排除していたため、より純粋に身体イメージの影響を測定することができた。また、歩行の再現性や信頼性を統計的に分析したところ、想像された大きな身体イメージのもとでも、参加者は安定して一貫した歩行パターンを維持できていたことが確認された。

リハビリやアスリートの運動指導のへの応用に期待

この研究の最大の新規性は、VRなどの視覚操作技術を使わず、「言葉による想像だけ」で身体イメージを変化させ、歩行動作に影響を与えた点にある。これまで身体イメージの研究では、仮想空間や視点の高さを変えるなどの視覚的操作が主流だったが、研究では極めてシンプルな言語的指示だけで同様の効果を引き出すことに成功した。この成果は、身体の運動に対して「心の持ちよう」や「想像力」が与える影響の大きさを示すものであり、リハビリテーションやスポーツトレーニングにおいて、認知・イメージを活用した新たな指導法の開発につながる可能性を秘めている。たとえば、身体を動かしづらい患者に対して、身体を大きく・軽く・伸びやかに想像させることで、実際の動作が改善する可能性があり、道具を使わずに認知面からアプローチする低負担なリハビリ手法としての応用が期待される。また、アスリートのパフォーマンス向上のための応用も期待できる。「今後は、VR技術との組み合わせによるイメージの精密制御や、高齢者・障害者を対象とした臨床応用も視野に、さらなる研究を進める予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都工芸繊維大学 ニュース