長時間座位が上肢の皮膚微小血管機能に与える影響は不明

筑波大学は3月25日、長時間座位時に生じる前腕皮膚血管機能低下は局所加温冷却で抑制されることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大体育系の藤井直人准教授と富田雄大氏(体育学学位プログラム博士前期課程1年)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Microvascular Research」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

現代人は日常の大半を座って過ごすが、長時間の座位は心血管疾患の重要なリスク要因の一つとされている。心血管疾患につながるとされる微小血管の機能変化を追跡できれば、臨床的に有益だが、長時間の座位が皮膚を含む微小血管機能に与える影響は、十分に解明されていない。

長時間の座位が下肢の血管機能を損なうことはよく知られているが、上肢でも同様の血管機能障害が生じるかどうかについては、十分な証拠がまだ報告されていなかった。特に、全身の微小血管機能障害との関連を理解する上では、上肢の皮膚微小血管機能への影響を調べることが重要だ。

一方、皮膚血流を繰り返し増加させることが、皮膚微小血管機能を改善することが知られている。そこで今回の研究では、長時間の座位が前腕の皮膚血管機能に及ぼす影響を評価し、その機能低下が座位中の局所温冷却によって軽減されるかを検討した。

長時間座位と局所的な温度刺激が前腕の血管機能に与える影響を検証

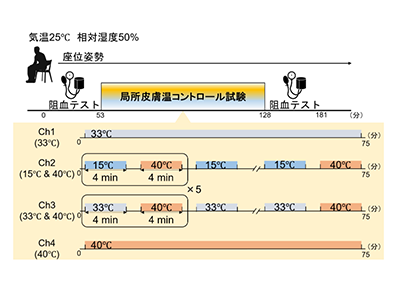

実験では、11人の健常な若年者(うち女性5人、26±4歳の同大学生)が、静脈および動脈の阻血テスト(上腕部に巻いたカフで血流を止め、その後の皮膚血流の変化から皮膚血管の機能を調べる方法)を受けた後、75分間の座位姿勢を維持した。

この座位期間中、熱電素子を用いて前腕の4部位における皮膚温度を、参加者全員に対して、それぞれ以下の4条件で制御した。1)33℃で75分間維持(コントロール)、2)3.5分かけて15℃まで低下→4分間維持→3.5分間かけて40℃まで上昇→4分間維持(これを5回繰り返す、合計75分間)、3)33℃で4分間維持→3.5分かけて40℃まで上昇→4分間維持(これを5回繰り返す、合計75分間)、4)40℃で75分間維持。長時間座位の後、再度、静脈および動脈の阻血テストを実施した。

局所温冷却は前腕微小血管の拡張機能低下を抑制し、収縮反応性を向上させる

その結果、動脈阻血により引き起こされる閉塞後反応性充血(PORH:皮膚微小血管拡張機能を評価する指標)の振幅は、長時間座位後(条件1)に有意に減少したが、15℃の局所冷却と40℃の局所加温を交互に繰り返す条件(条件2)では、この減衰が見られなかった。一方、静脈阻血により引き起こされる静脈周囲反射(VAR:血管収縮の反応性を評価する指標)の振幅は、長時間座位後(条件1)に統計学的な有意差は見られなかったが、15℃の局所冷却と40℃の局所加温を繰り返す(条件2)と有意に増加した。

以上から、長時間の座位はPORHで評価される前腕の皮膚血管拡張機能を低下させるが、局所的な冷却と加温を交互に行うことで、この影響が緩和されることがわかった。また、長時間の座位はVARで評価される前腕の皮膚血管収縮反応性には影響を与えないものの、局所的な温冷刺激によって収縮反応性が向上することが明らかになった。

血管機能の低下を防ぐ新しい方策につながる可能性

今回の研究により、皮膚の冷却と加温を交互に行うことで生じる皮膚血流変動が、長時間の座位による皮膚血管拡張機能の低下を抑制する可能性が示された。

「研究成果は、室温の変化を利用するなど、血管機能の低下を防ぐ新しい方策の提案への貢献が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 TSUKUBA JOURNAL