中途失明の原因となる網膜血管疾患、治療法の開発にはヒト疾患モデルが必要

岐阜薬科大学は3月25日、従来開発されていなかった「ヒトiPS細胞由来の血管構造を有する網膜オルガノイド(臓器様構造体)」の作製に成功したと発表した。この研究は、同大原英彰学長、中村信介准教授、久世祥己助教、嶋澤雅光教授らの研究グループと長良医療センターとの共同研究によるもの。研究成果は、「Stem Cells」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

糖尿病網膜症などの網膜血管疾患は中途失明原因の上位を占めており、いまだに根治が難しい疾患。新規治療法の開発には、ヒト病態に近い、薬理作用や毒性を適切に評価できる疾患モデルの開発が必要とされている。

同研究グループがこれまでに確立したマウスやサルなどを用いたさまざまな網膜血管疾患モデルを含め、世界的に動物モデルがいくつか開発されてきた。しかし、眼血管疾患の発症・進展機構の解明、より短期間でコストを抑えた医薬品の開発を行うにはヒトへの外挿性が高い評価系、すなわちヒト網膜血管疾患モデルの開発が求められていた。

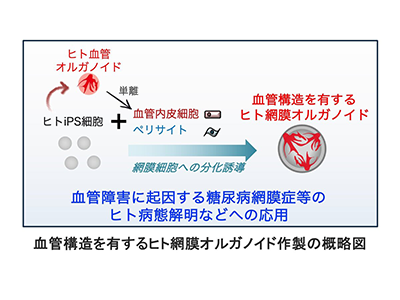

そこで今回の研究では、ヒト網膜血管疾患モデルの作製を目的に、iPS細胞から血管構造を有する網膜オルガノイドの開発を目指した。

血管構造を有するヒト網膜オルガノイドの作製に成功

研究グループは、まずヒトiPS細胞由来の網膜オルガノイド(ヒトiPSC網膜オルガノイド)および血管オルガノイドを作製し、発生学的解析を基に両者の共培養を実施した。しかし、その培養条件ではヒトiPSC網膜オルガノイド組織内部に血管内皮細胞が遊走するのみで、血管構造を形成させることは困難であることが判明した。

次に、ヒトiPSC血管オルガノイドを酵素分散し、血管構成細胞を得た後、それらをヒトiPS細胞に混合して網膜オルガノイドへの分化誘導を実施した。その結果、ヒトiPSC網膜オルガノイド作製が可能であることが確認された。また、組織学的解析により、このオルガノイドの内部にCD31およびコラーゲンIV(ColIV)陽性の血管構造が存在することが明らかになった。さらに、Brn3陽性の網膜神経節細胞(網膜の内層に位置し、視覚情報を脳へ伝達する役割を担う細胞)やChx10陽性の前駆細胞なども含まれていた。以上の結果は、血管構造を有するヒトiPSC網膜オルガノイドの作製に成功したことを示している。

従来のオルガノイドよりも組織サイズが大きく、網膜神経細胞の成熟マーカーも発現する

血管構造を有するヒトiPSC網膜オルガノイドの特性解析として、組織サイズや神経成熟度の評価を実施した。組織サイズについては、血管構造を有するヒトiPSC網膜オルガノイドは従来のオルガノイドよりも大きいことが明らかになった。また、神経の成熟度については、網膜神経節細胞の成熟マーカーであるニューロフィラメント重鎖(NFH)や、ヒト生体網膜において血管の侵入開始時期に発現増加するγシヌクレイン(SNCG)の評価を行い、血管構造を有するヒトiPSC網膜オルガノイドでは、これらの因子の発現が増加することを確認した。

血管構造を有するオルガノイドで糖尿病網膜症の病態を部分的に再現

最後に、今回作製した血管構造を有するヒトiPSC網膜オルガノイドについて、疾患モデルとしての有用性を評価するため、糖尿病網膜症を再現した培養条件を設定し、検討を実施した。

既存の報告に従い設定した糖尿病様の培養条件(21日後)において、血管構造を有するヒトiPSC網膜オルガノイドでは、組織サイズおよび網膜神経節細胞の減少が認められた。また、神経軸索の減少傾向も確認された。これらは糖尿病網膜症患者に見られる病変と類似することから、このモデルが糖尿病網膜症の一部の病態を再現可能であることが明らかになった。

糖尿病網膜症以外の網膜血管疾患への応用にも期待

今回の研究では、iPS細胞から作製した血管構造を有するヒト網膜オルガノイドの作製ならびに糖尿病網膜症の一部病態を再現することに成功した。

「今回のヒト血管化網膜オルガノイドモデルは、糖尿病網膜症のみならず、その他の網膜血管疾患についても応用可能であると考えられる。今後の検討により、さまざまな網膜血管疾患のヒト病態の解明や治療標的の探索が進むことが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・岐阜薬科大学 研究教育成果