免疫チェックポイント阻害薬、効果に影響する免疫プロファイルは同じがん種でもさまざま

東京科学大学は3月31日、舌扁平上皮がんのがん微小環境における包括的免疫プロファイル解析を行い、免疫サブタイプをIからVの5つに分類したと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科顎口腔腫瘍外科学分野および口腔科学センターの蘇郁雅大学院生、原田浩之教授、東みゆき名誉教授、臨床腫瘍学分野の加納嘉人講師、頭頸部外科学分野の朝蔭孝宏教授、富山大学医学薬学教育部生命・臨床医学専攻の大内崚大学院生、野口誠名誉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cancer Immunology, Immunotherapy」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、免疫抑制状態を解除することを目的とした免疫チェックポイント阻害薬による免疫療法が、頭頸部がんを含むさまざまな再発・転移がんに対して利用されるようになった。しかし、免疫チェックポイント阻害薬の効果は全てのがん患者に認められるわけではなく、単剤投与ではなく他の治療法との併用が必要になるケースも多くある。

免疫チェックポイント阻害薬の効果に最も大きく影響する要因は、がん微小環境における免疫プロファイル、すなわち、がん細胞の周囲にどのような種類の免疫細胞が、どの程度の密度で、どのような空間配置で存在しているかである。この免疫プロファイルは、がんの種類によって異なるだけでなく、同じがん種であっても個人によって大きく異なる。

口腔がんで最も多い舌がん、舌は日常的刺激から免疫抑制作用が働きやすい

頭頸部がんは、鼻腔、口腔、咽頭、喉頭(のど)などにできるがんである。なかでも、口腔がんの頻度は高く、口腔がんの中では舌がんが最も多く見られる。舌がんの治療は、がんの大きさ(T)・リンパ節転移の程度(N)・遠隔転移(M)からがんの進行度を評価するTNM分類およびその総合的評価(Stage)、さらに病理組織の結果に基づき、治療法の選択や予後の予測が行われている。

現在、PD-1免疫チェックポイント阻害薬の効果予測には、PD-1と結合する相手分子であるPD-L1の発現スコア(TPS、CPS)が一般的に用いられているが、これだけでは十分に信頼できる指標とは言えない。また、舌は動いている器官であり、日常的に外界からの刺激を受けるため、免疫抑制の作用が強く働きやすい特性を持っている。

舌切除手術を受けた舌扁平上皮がん87例を対象、免疫プロファイル解析を実施

研究グループは、舌がんの大半を占める舌扁平上皮がんを対象に、がん微小環境の免疫プロファイルを解析し、治療法の選択や予後予測に活用できる免疫サブタイプ分類の確立を試みた。

舌扁平上皮がんと診断され、化学療法や放射線療法などの前治療を受けずに舌切除手術を受けた87例の患者を対象に、マルチプレックス免疫蛍光染色と定量組織イメージ解析システムを用いて免疫プロファイル解析を実施した。この手法では、わずか2枚の組織切片を用いることで、7つの異なる免疫細胞サブセットの分布(密度と比率)を特定すると同時に、PD-1およびPD-L1の発現比率を解析することができる。

58の免疫パラメーターの相関関係から、細胞比率など指標にまず3つに分類

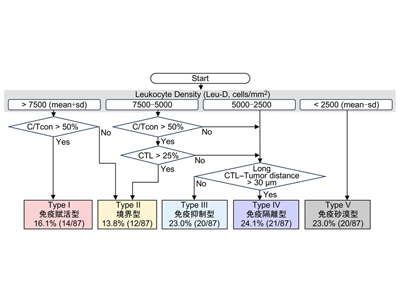

今回の研究では、58項目にわたる免疫パラメーターを評価し、免疫パラメーターの相関関係に基づいて階層分類を行った。その結果、全ての免疫細胞に発現するCD45陽性免疫細胞密度(Leukocyte-density, Leu-D)、細胞傷害性T細胞(CTL)と制御性T細胞(Treg)を除いたヘルパーT細胞(conventional helper T、Tcon)の比率(C/Tcon%)、およびCTL%を指標に、まず以下の3つのタイプに分類した。

免疫賦活型(Type I):免疫細胞密度およびC/Tcon比率が高いタイプ

境界型(Type II):免疫細胞密度はType Iほどではないものの、C/Tcon比率およびCTL比率が高いタイプ

免疫砂漠型(Type V):免疫細胞浸潤が極端に少ないタイプ

分類されなかった症例、CTLとがん細胞の距離のイメージ解析で2タイプに分類

次に、これらに分類されなかった症例について、CTLとがん細胞の距離をイメージ解析し、以下の2つのタイプに分類した。

免疫抑制型(Type III):CTL密度は高いが、免疫抑制細胞である制御性T細胞やマクロファージの密度が高いタイプ

免疫隔離型(Type IV):CTLががん細胞に近づけない環境にあるタイプ。がん関連線維芽細胞(CAF)やがん細胞が産生する免疫抑制因子の影響が考えられる

免疫賦活型は16.1%、免疫応答が制御されているタイプが70%以上

87症例の解析の結果、免疫賦活型(Type I)は16.1%にとどまり、免疫抑制型(Type III)が23.0%、免疫隔離型(Type IV)が24.1%、免疫砂漠型(Type V)が23.0%を占め、70%以上が積極的な免疫応答が見られない、つまり免疫応答が制御されているタイプであることがわかった。免疫サブタイプ間の比較では、Leu-D(免疫細胞密度)およびCTL-D(CTL密度)は、免疫タイプが進むにつれて減少していた。

なお、今回の研究の免疫サブタイプ分類にはPD-1やPD-L1の発現は使用していないが、PD-1およびPD-L1の発現解析の結果、「PD-1発現CTL密度はマクロファージ密度と相関」、「PD-L1発現マクロファージ密度はCTL密度と相関」という関係が明らかになった。

タイプ進行に伴いPD-1/PD-L1発現免疫細胞は減少、Type Iは5年間再発・転移なし

また、PD-1発現CTL密度およびPD-L1発現マクロファージ密度は、タイプが進むにつれて低下していた。一方、PD-L1発現がん細胞の比率については、タイプ間で大きな変化は見られなかった。これらの結果から、PD-1発現T細胞はマクロファージ浸潤と関連し、がん浸潤マクロファージのPD-L1発現はCTL浸潤と関連していることが示された。さらに、免疫賦活型(Type I)は免疫チェックポイント療法の感受性が高いことが推察された。

免疫賦活型では、5年予後において再発・転移が発生していなかった。また、免疫チェックポイント療法を受けた再発・転移17例の免疫プロファイル解析では、免疫賦活型(Type I)は存在せず、約半数が免疫砂漠型(Type V)に分類された。Type IIIからType Vでは、それぞれ特有の免疫制御が起こっていることが示唆されており、タイプごとに適した免疫併用療法の選択が必要であると考えられた。

舌がんの免疫サブタイプ分類、一次治療の治療選択にも有用である可能性

現在、頭頸部がんにおける免疫チェックポイント阻害薬の適用は、再発・転移症例に限られている。しかし、術前補助療法や術後補助療法としての臨床試験も進められている。今回の研究で確立した舌がんの免疫サブタイプ分類は、免疫チェックポイント阻害薬の使用にとどまらず、一次治療の治療法選択にも有用であると考えられる。

さらに、再発・転移症例においては、免疫チェックポイント阻害薬を単独で使用するべきか、また併用が必要な場合はどの薬剤を選択すべきかを判断する指標としても活用できる可能性がある。今回の研究の成果は、舌がんの個別化医療の発展に貢献し、より適切な治療戦略の確立につながると期待される。

免疫サブタイプ、CD45・CD8の免疫染色などで病理医による分類も可能

今回の研究では、包括的な免疫プロファイル解析を実施したが、最終的に免疫サブタイプ分類に使用したのは、がん増殖最先端におけるCD45およびCD8陽性細胞の分布だった。CD45およびCD8の免疫染色に加え、通常の診断でルーチンに実施されているH&E染色があれば、病理医が5つの免疫サブタイプに分類することが可能である。

今後、この舌がんの免疫サブタイプ分類が多施設で標準的に実施され、舌がん治療のガイドラインに取り入れられることが期待される。「今回の研究の成果は、舌がんの個別化医療を推進し、より多くの患者の治療成績向上に貢献すると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京科学大学 プレスリリース