抗凝固薬中止の可否や基準、明確なコンセンサスはいまだ得られず

名古屋大学は3月24日、心房細動に対するカテーテルアブレーション後の抗凝固薬中止の可否とその後のイベント発生について、1,821人を対象とした大規模な後ろ向き研究を実施し、抗凝固薬をより効果的で安全に継続または中止できる条件を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科循環器内科学の岩脇友哉研究生、柳澤哲特任講師、因田恭也准教授、室原豊明教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「JAMA Network Open」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

カテーテルアブレーションは心房細動の抑制に高い効果を持つ治療法として広く用いられており、技術の進歩によりその安全性と有効性はさらに向上している。しかし、治療後も一定の再発リスクが存在するため、血栓リスクの高い患者では抗凝固薬の継続が推奨されている。一方、漫然と抗凝固薬を継続することで出血リスクが増加する可能性が指摘されている。そのため、治療後に抗凝固薬を継続する際は、血栓塞栓症と出血リスクの両方のバランスから慎重に判断する必要がある。現状では、心房細動に対するカテーテルアブレーション後の抗凝固薬中止の可否について明確なコンセンサスは得られていない。

HAS-BLEDスコア2以上で服薬中止が有益となる可能性示唆

研究グループは、1,821人を対象とした大規模な後ろ向き解析を行い、心房細動に対するカテーテルアブレーション初回治療後12か月間再発や合併症がない患者を対象として、抗凝固薬を中止した場合と継続した場合のリスクについて、さまざまな解析法を用いて比較評価した。

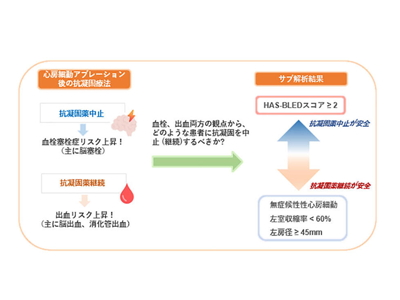

両群間の背景因子を統計学的に調整した後に、12か月後のランドマーク解析を行い血栓塞栓症、出血イベント、死亡について比較を行った結果では、抗凝固薬を術後に中止した場合、血栓塞栓症発症のリスクが増加する一方、継続した場合には出血リスクが有意に高くなることが確認された。特に、無症候性心房細動や心機能低下、左心房径の拡大がみられた患者では、服薬中止により血栓塞栓症発症のリスクが有意に高くなる結果だった。一方、出血リスクが高い患者(HAS-BLEDスコアが2以上)では、術後の抗凝固薬中止が出血イベントの抑制に有益となる可能性が示唆された。

患者背景や特徴に応じて抗凝固療法を最適化することが重要

カテーテルアブレーションは心房細動の発生を抑制し、これに伴う血栓塞栓症発症のリスク軽減や、術後抗凝固薬の中止に大きく貢献できる可能性のある治療法であるが、術後一定の確率で再発することがあり、長期的な観点からもまだ完全な治療法とはいえない。「今後新しいアブレーション器機の導入により、より効果的で安全な治療を提供できる可能性がある他、研究結果を基にした、患者一人ひとりの背景や特徴に応じて抗凝固薬治療を最適化することで、より安全で適切な治療が展開されていくことが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 研究成果発信サイト