世界でもまれな脊椎肥厚性硬膜炎、臨床的特徴や病態は未解明

新潟大学は3月21日、指定難病「顕微鏡的多発血管炎(MPA)」「多発血管炎性肉芽腫症(GPA)」に生じる「脊椎肥厚性硬膜炎」の臨床的特徴・免疫病態・治療法・長期予後を世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大脳研究所脳神経内科学分野の中島章博助教と大学院医歯学総合研究科の河内泉准教授らの研究グループと信州大学、帝京大学、北里大学、産業医科大学、新潟医療福祉大学、国立病院機構新潟病院などとの共同研究によるもの。研究成果は、「Neurology」にオンライン掲載されている。

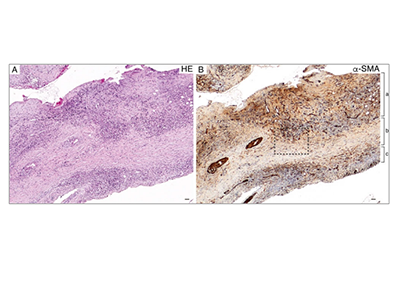

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

肥厚性硬膜炎は、脳や脊髄を覆う硬膜に炎症が起こり、硬膜が異常に肥厚することで神経障害を引き起こす、まれな疾患。19世紀後半にJean-Martin Charcotらにより見出された。当時の肥厚性硬膜炎は、結核や真菌症などの感染症が主な原因だったが、研究グループは近年、抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎などの自己免疫疾患が原因の主体に変化していることを報告してきた。肥厚性硬膜炎は頭蓋の硬膜が肥厚することが多く、脊椎の硬膜が肥厚する「脊椎肥厚性硬膜炎」は世界でも珍しい。このため、脊椎肥厚性硬膜炎の臨床的特徴や病態は十分に解明されておらず、治療法も確立されていない。

そこで今回の研究では、肥厚性硬膜炎を認めた61人の患者について、長期経過を踏まえながら臨床的および病理学的解析を行った。

脊椎肥厚性硬膜炎の臨床的・病理学的特徴が明らかに

61人の患者のうち、6人で脊椎肥厚性硬膜炎を認めた。これは、肥厚性硬膜炎全体の約10%とまれで、中高年女性が多かった。脊椎肥厚性硬膜炎を認めた全員がMPO-ANCA(ミエロペルオキシダーゼに対する自己抗体)を持っていたことから、「ANCA関連血管炎」、中でも「顕微鏡的多発血管炎(MPA)」が原因であると考えられた。

脊椎肥厚性硬膜炎の症状は、亜急性から慢性に進行する対麻痺(両下肢の筋力低下)、背部痛、感覚鈍麻、便秘などの脊髄圧迫症状(ミエロパチー・脊髄症)を呈した。頭蓋肥厚性硬膜炎と比較し、中耳炎や副鼻腔炎の合併が少ないこと、BVAS(バーミンガム血管炎活動スコア「神経系」)が高いという特徴が見られた。

脊椎肥厚性硬膜炎は、MRI検査で「3つのCパターン」(1-Circumferential/longitudinal patter [円周状・縦に長い病変]、2-Circumscribed pattern [境界明瞭な腫瘤病変]、3-Consecutive cranial & spinal pattern [頭蓋から脊椎まで連続した病変])のいずれかを呈した。また、肥厚した硬膜は胸椎9番(T9)レベルに多く存在した。

病理学的な解析から、肥厚した硬膜は特徴的な3層構造を示していた。具体的には、本来の硬膜を中心に、その外側と内側に肉芽腫性炎症巣と筋線維芽細胞を大量に含む2層が形成されていた。この肥厚硬膜の増大により脊髄が圧迫され、高い確率でミエロパチーを生じていた。肉芽腫性炎症巣には、著明な炎症細胞の浸潤、硬膜肥厚に加え、ANCA関連血管炎として特徴的な肉芽腫性炎症、血管炎、壊死を認めた。異所性に形成されたリンパ組織であるB細胞濾胞様構造も散見された。

脊椎肥厚性硬膜炎に対し推奨される治療法を検討

脊椎肥厚性硬膜炎に対する治療として、1)迅速な外科的減圧術(椎弓切除術と硬膜形成術、進行する脊髄症状のために6人中5人に施行)と、2)寛解導入・維持のための免疫抑制療法(高用量の糖質コルチコイド療法を中心とした免疫抑制療法を全例に施行)を行い、全例で寛解が達成された。寛解維持のためには、糖質コルチコイド単独療法よりも、糖質コルチコイドと、シクロホスファミドまたはリツキシマブを併用した免疫抑制療法の方が再発抑止効果は高いことが示された。

以上の結果から、脊椎肥厚性硬膜炎は、MPO-ANCAを高い確率で持つことなどの臨床学的特徴と、特徴的な免疫病態が肥厚硬膜を形成することが明らかになった。さらに、推奨される治療として、1)迅速な外科的減圧術(椎弓切除術と硬膜形成術)、2)寛解導入・維持のための免疫抑制療法(高用量の糖質コルチコイドと、シクロホスファミドまたはリツキシマブいずれかを組み合わせた治療)を見出した。

硬膜が神経系で果たす役割を理解する上でも重要な知見

近年、実験動物(マウス)を用いた生体内での細胞追跡研究にて、頭蓋骨および椎骨の骨髄と硬膜は微小血管を介して連絡しており、骨髄系細胞と免疫細胞が移動できることが明らかになっている。

脊椎肥厚性硬膜炎で得られた病理学的所見は、以下の2点を支持している。1)硬膜とくも膜下腔(subarachnoid space)は、arachnoid cuff exit(ACE)points(近年発見された「硬膜とくも膜下腔の間の通り道」)を除き、厳密に分離されていること、2)骨髄と硬膜が微小血管を介して炎症細胞の移動経路となりうること。これらの知見は、硬膜が神経系において果たす免疫機能・病態を理解する上で重要な示唆を与えるものだ。

脊椎肥厚性硬膜炎の治療法確立に期待

今回の研究から、脊椎肥厚性硬膜炎の多くが「顕微鏡的多発血管炎(MPA)」や「多発血管炎性肉芽腫症(GPA)」により生じること、特徴ある免疫病態が硬膜を肥厚させることが明らかになった。また、世界で初めて脊椎肥厚性硬膜炎に対する治療の効果を検証した。得られた知見を実臨床に応用できれば、患者の予後を改善させることが期待される。

「脊椎肥厚性硬膜炎の解析を通じて、『硬膜が持つ特殊な免疫機能』の詳細が明らかとなれば、肥厚性硬膜炎に限らずアルツハイマー病をはじめとする多彩な神経疾患における『神経系へ特化した免疫病態の解明』に資する研究の発展が予想される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・新潟大学 ニュース