タウオパチーの治療研究、多くは臨床試験に至っていない

滋賀医科大学は3月21日、タウタンパク質のアイソフォームを、安全かつ長期にわたって調整するアンチセンスオリゴヌクレオチド(ASO)を新たに発見したと発表した。この研究は、同大神経難病研究センターの石垣診祐センター長・教授、岩田邦幸客員助教(名古屋大学医学部附属病院親と子どもの心療科)、愛知医科大学の祖父江元学長、名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学の佐橋健太郎准教授、長寿医療研究センターの河合香里研究員、神戸天然物化学株式会社常務取締役の閨正博博士らの研究グループによるもの。研究成果は、「Molecular Therapy Nucleic Acids」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

タウタンパク質は、アルツハイマー病や前頭側頭葉変性症(FTLD)、進行性核上性麻痺(PSP)、皮質基底変性症(CBD)など、タウオパチーの原因とされている。これらの疾患はリン酸化タウの蓄積を特徴とし、特にFTLD、進行性核上性麻痺、皮質基底変性症ではタウタンパク質のアイソフォームのうち、4R-tauの蓄積が見られる。現在、タウオパチーの治療には、タウの発現、リン酸化、凝集を標的とした免疫療法や化合物が試みられているが、多くは臨床試験段階に至っていない。

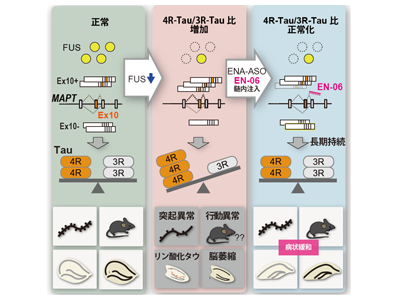

研究グループはこれまでに、FTLDやPSPなどの4リピートタウオパチーにおいて、FUSおよびSFPQというRNA結合タンパク質の複合体形成障害に起因して、タウタンパク質のアイソフォームのバランス異常が起きること、FUSタンパク質の発現を抑制したFTLDモデルマウスでは、4R-tauの増加、行動異常、リン酸化タウ蓄積、海馬萎縮などが観察され、4R-tauを減らすことでFTLD様の症状が改善することを見出した。

ASO用いた治療に着目、MAPT遺伝子エクソン10標的のENA-ASO開発

今回、研究グループはスプライシング調節や遺伝子抑制を可能にする治療薬として注目されているASO(アンチセンスオリゴヌクレオチド)を用いた遺伝子治療に着目した。今回の研究では、ASOの中でも高い生体安定性と効果持続性を示し、既存の修飾法と比べて肝臓や腎臓への毒性が低い2′-O,4′-C-ethylene-bridged nucleic acid修飾ASO(ENA-ASO)を用いて、MAPT遺伝子のエクソン10を標的にしたASOを開発し、FTLDマウスモデルにおいて病的な異状が緩和されるかを確認した。

まず、MAPT遺伝子のエクソン10およびその隣接イントロンを標的としたENA-ASOを複数選定し、エクソン10のスキッピングを80%以上誘導した6つのASO(EN-02~07)と、エクソン10の包含を50%以上促進した2つのASO(EN-11、EN-12)を特定した。効能および標的配列の多様性を基に、EN-02、EN-03、EN-06をin vivo解析用に選定した。

EN-06投与のFTLDモデルマウスで4Rtau/3R-tau比低下、行動障害・神経変性の改善を確認

FUS発現を抑制したFTLDモデルマウスの髄腔内に、EN-06を投与(脳室内注入)した後、MAPT遺伝子のエクソン10におけるスキッピングを顕著に誘導することを確認した。また、EN-06の投与により、4Rtau/3R-tau比を最大92%低下させることができ、不安行動や摂食行動異常といったFTLDに見られる行動障害の軽快や、初期段階のシナプス異常および後期段階の神経変性(海馬萎縮、神経細胞喪失、リン酸化タウ蓄積)の緩和が確認できた。併せて、最適用量は50 µgであることが判明した。

肝臓・腎臓への明らかな毒性はなし、スキッピング効果の持続期間は約2年

EN-06は、脳実質全体に広く分布し、神経細胞内に強い局在シグナルを認めた。EN-06には急性毒性がほぼないこと、肝臓・腎臓への明らかな毒性が認められないことも判明し、安全性が確認された。また、同じ配列を既存の修飾法であるMOEで修飾し、脳内での半減期およびスキッピング効果の持続期間について比較したところ、半減期については、ENA-ASO(EN-06)が約6か月で、MOE-ASO(MO-06)の倍の長さであり、スキッピング効果の持続時間については、EN-06が最大100週間(約2年)で、MO-06の効果は24週間を超えると減少したことから、今回の研究で開発したEN-06の方が半減期・持続時間ともに長期であり、優れていることを実証した。

高用量での非臨床試験を実施予定、ヒト臨床試験開始に向けた準備が進む見込み

今回の研究ではEN-06の4リピートタウオパチーの症状を改善し、長期間持続する効果と安全性が確認できた。これにより、投与回数が少なく効果的な4リピートタウオパチーの根本治療薬としての臨床応用が期待される。今後、EN-06の安全性をさらに評価するため、高用量で非臨床試験を実施予定だ。「この試験により、EN06の安全性、有効性、およびヒト生理に近いシステムでの実現可能性に関するより強固なデータが得られることが期待されており、初めてのヒト臨床試験開始に向けた準備が進む見込み」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・滋賀医科大学 プレスリリース