COVID-19の予後は改善してきたが、免疫不全患者では治療耐性示し致死例も存在

藤田医科大学は3月25日、免疫不全患者における難治性の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染症(COVID-19)について、抗ウイルス薬などを含む治療に耐性を示し、感染が持続し長期化する病態を、臨床的、分子生物学的の両側面から明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部血液内科学講座の入山智沙子准教授、冨田章裕教授、ウイルス学講座の村田貴之教授、微生物学講座の土井洋平教授、病理診断学講座の塚本徹哉教授(現 藤田医科大学研究推進本部腫瘍医学研究センター教授)、北海道大学病原微生物学講座の市川貴也大学院生、福原崇介教授(現 九州大学大学院医学研究院ウイルス学分野教授)、国立感染症研究所感染病理部の鈴木忠樹部長、飯田俊主任研究官らの研究グループによるもの。研究成果は、「PNAS Nexus」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染症(COVID-19)は、ワクチン接種の普及や、抗体治療薬、抗ウイルス薬の開発によって予後が改善してきている。しかし、日本におけるCOVID-19に関連する死亡者数は累計13万人を超え(2024年8月時点)、現在に至るまでその数は増え続けており、いまだ生命を脅かす重篤な感染症であることにかわりはない。特に、高齢者やがん治療を行っているなどで免疫力が低下した患者においては、抗ウイルス薬投与にも関わらず感染が長期化、重症化することが日々の臨床現場で経験されている。血液がん患者など一部の免疫不全患者においては、ワクチン接種後の抗体獲得効果が乏しいことが明らかとなっているが、抗体が得られない患者においても、治療に効果を示しCOVID-19が治癒する症例が数多く存在する一方で、感染が遷延し致死的となる患者も一定数存在する。そのような治療抵抗性COVID-19患者における病態を明らかとし、命を救うことは、現在のがん診療の現場における一つの大きな課題となっている。

悪性リンパ腫治療後に発症した患者、CD4陽性リンパ球数減少し他の感染症を合併

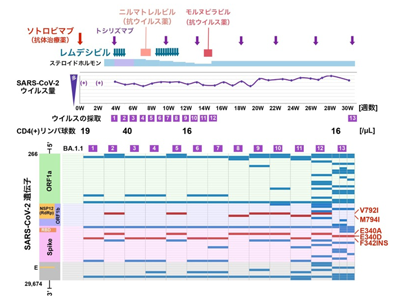

今回の研究では、悪性リンパ腫治療後にCOVID-19を発症した患者3例に着目し、多方面から詳細な解析を行った。これらの患者では、COVID-19が1~7か月と長期間遷延し、2人は死亡した。経過中、抗体治療薬や抗ウイルス薬など、各種治療を行ったが、SARS-CoV-2のウイルス量は減少せず、高い値で経過していた。特徴的だったのは、COVID-19発症時に免疫細胞の一つである「CD4陽性リンパ球数」が3人とも著明に減少していることだった。また患者が死亡した後の病理解剖の結果から、SARS-CoV-2感染のみでなく、サイトメガロウイルスや、真菌感染症、菌血症といったその他の感染症を合併していたことが明らかとなり、これらの「重複感染」が予後不良に関わる一因となっていると考えられた。

経過に沿ってウイルス採取し解析、患者体内で変異し時間的・空間的な多様性獲得すると推測

3人の患者から、経過に沿ってウイルスを採取し、SARS-CoV-2の遺伝子配列を次世代シーケンサーで解析を行ったところ、同じ患者の体内において、さまざまな遺伝子変異を持つウイルスが出現、消失することがわかり、いわゆる遺伝子変異の「時間的な多様性」の獲得が明らかとなった。病理解剖を行った1人では、左右の肺や気管など場所によっても一部異なる変異があり、その部位ごとに新たに変異を獲得したこと、いわゆる遺伝子変異の「空間的な多様性」の獲得が推測された。

「レムデシビル」耐性化に関わる遺伝子変異を発見、細胞株と動物実験で確認

経過中に検出した変異のうち、抗ウイルス薬であるレムデシビルの作用に影響を及ぼすと推測される部位(NSP12)における変異(V792I, M794I)、およびウイルスのスパイクタンパク質の構造に関与し、抗体薬であるソトロビマブの効果に影響を及ぼすと推測される部位における変異(E340A, E340D, F342INS)などを検出した。

NSP12の2つの変異(V792I、M794I)が、実際にレムデシビル耐性に関わるかどうかを確認するため、細胞株とハムスターを用いて基礎実験を行った。SARS-CoV-2を感染させた細胞におけるウイルスの量を比較する検討では、レムデシビルが存在しない条件では、変異なし(WT)と変異あり(V792I, M794I)との間に、増加するウイルス量に差は認められなかったが、レムデシビルが存在する条件では、変異なしではウイルスの増殖が抑制されるのに対し、変異ありでは抑制の効果が乏しいことが示された。この結果は、経過中に出現したNSP12の変異(V792I, M794I)が、レムデシビル耐性化に関わることを示唆している。

COVID-19長期化した症例、重複感染に十分配慮した診療が重要なポイントの一つ

高齢者や、血液がん治療中・治療後など、免疫力が著しく低下した患者において、COVID-19は現時点でも死に至る可能性がある、特に注意すべき感染症である。そのような患者やサポーターの人々には、ワクチン接種ほか感染予防の徹底が、引き続き重要であると考えられる。また、感染してしまった場合には、できる限り早く専門医(主治医)に相談し、自身の状態に合わせた適切な治療を早期に受けることが重要である。

「医療現場においては、治療の早期開始を基本として、特に感染の遷延化が懸念される症例においては、体内における耐性ウイルスの発生を許さない、病態に合わせた新たな治療戦略の考案が望まれる。また、COVID-19が長期化した症例における重複感染にも十分配慮して診療を行うことは、重症化を防ぐ重要なポイントの一つとして留意しておく必要がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・藤田医科大学 プレスリリース