静岡県・内科標榜の診療所の医師対象、かかりつけ医の診療範囲の実態を調査

浜松医科大学は3月19日、静岡県の内科標榜診療所の医師を対象にアンケート調査を行い、かかりつけ医の診療範囲と関連する要因を検討した結果を発表した。この研究は、同大地域家庭医療学講座の樋口智也特任助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Family Medicine and Community Health」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

かかりつけ医が患者の多様な健康問題に幅広く対応することが重要とされている。一方、日本の医療制度ではかかりつけ医登録制がなく、患者が自由に診療科・医療機関を選ぶことができるフリーアクセス制が採用されているため、かかりつけ医が十分なゲートキーパー機能を発揮しにくい状況にある。かかりつけ医の診療範囲については、これまでの研究が限られており、その実態があまり明らかにはなっていない。そこで今回の研究ではかかりつけ医の診療範囲の実態を調査し、診療範囲と関連する要因を明らかにすることを目的とした。

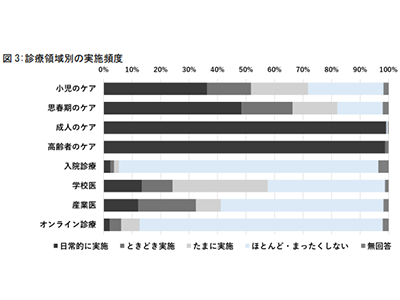

今回の研究では、静岡県の内科を標榜する診療所の医師を対象としてアンケートを用いた横断調査を行った。診療範囲の広さを測定するために8つの診療領域、78の診療活動、23の手技/処置の合計109項目の診療内容について実施頻度を尋ねた。「日常的に実施している(毎日~週1回)」「ときどき実施している(月1~2回)」「たまに実施している(年に数回)」と回答した項目の数を測定した。実施している項目数と年齢、性別、医師経験年数、診療所勤務年数、ローテート研修の経験の有無、へき地での診療経験の有無、専門領域、日医かかりつけ医機能研修制度の修了の有無、診療範囲に対する考え(幅広い診療をしたい・どちらともいえない・専門分野に絞った診療をしたい)、診療所の特徴(医師数・医療専門職種数・開設主体・入院設備の有無など)をアンケートで調査し、診療範囲に関連する要因を検討した。有効回答者は389人であり、診療範囲は平均60.4項目であった。

「幅広い診療をしたい」医師が最も幅広く診療

分析の結果、診療範囲には医師個人の考えが最も強く関連しており、「幅広い診療をしたい」と考えている医師(全体の51.2%)の診療範囲が最も広いことがわかった(β=0.45, p<0.001)。若い医師、へき地医療の経験者、内科以外の専門医が幅広く診療したいと考えている傾向にあった。次いで、日医かかりつけ医機能研修制度の修了者(β=0.34, p<0.001)やローテート研修の経験者(β=0.18, p<0.001)は診療範囲が広い傾向にあった。また、元々内科以外の外科系の専門だった医師やへき地での診療経験がある医師は幅広い診療をしていた。

女性医療やメンタルヘルス提供に課題

高齢者診療や慢性疾患の治療はほとんどすべての医師が行っていたが、乳幼児の予防接種・乳幼児健診や起立性調節障害や不登校の相談など小児や思春期に特有のケアや、在宅医療や緩和ケアは半数以上の医師が行っていなかった。月経困難症や低用量ピルの処方や日常的に不安症や軽症うつ病を診療している医師は3割以下であり、女性医療やメンタルヘルスの提供が少ないことが明らかになった。

今回の研究結果から、かかりつけ医の診療範囲は、診療範囲への考えや研修経験によって大きく影響を受けることが示唆された。幅広い診療を希望する医師に対して生涯教育や研修を強化することが診療範囲を広げるのに役立つかもしれないとしている。特に、小児や思春期の診療、在宅医療や緩和ケア、女性医療、メンタルヘルスの診療の拡大が望まれる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・浜松医科大学 プレスリリース