急性期脳梗塞患者の予後に関連する脳小血管病とミエリン量の関係は?

広島大学は3月6日、急性期脳梗塞を発症した患者を合成MRIで測定した結果、脳のミエリンの量(以下、ミエリン量)が多いほど予後が良好であることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医系科学研究科 脳神経内科学の都甲めぐみ助教、同・祢津智久講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Stroke」に掲載されている。

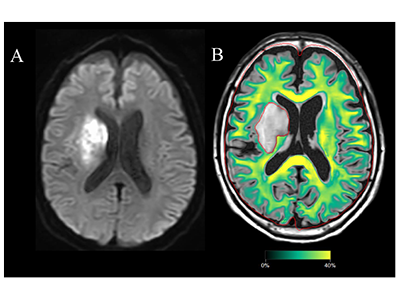

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脳小血管病は急性期脳梗塞患者の予後に関連することが知られているが、半定量的な評価方法が用いられており、定量的な指標はない。脳小血管病にはミエリン量の減少も関わっていることが知られている。しかし、多発性硬化症など脱髄疾患の評価に有用であることは報告されているものの、急性期脳梗塞患者での評価はほとんどされていなかった。

「若年・男性・BMI高値」がミエリン量高値と関連

ミエリン量は、1回の撮影で定量値を取得しコントラスト強調像生成や脳容積測定が可能な「合成MRI」を用いることで測定できる。研究グループはこの合成MRIを使用し、広島大学病院脳神経内科へ入院した脳梗塞を発症して7日以内の患者(急性期脳梗塞患者)のうち、解析に必要なデータ収集ができた101例を対象に、ミエリン量を測定した。その結果、「若年・男性・BMI高値」であることがミエリン量高値と関連していることが判明した。

脳小血管病の指標である白質病変の程度とミエリン量が相関

また、脳小血管病の指標である白質病変の程度とミエリン量が相関していることも明らかになった。脳梗塞の大きさや脳全体の大きさを加味しても、ミエリン量が増加するごとに3か月後の機能予後良好(modified Rankin Scaleスコア2以下)である割合が2.54倍(95%信頼区間:1.12-6.7)と関連があった。加えて、3か月後の機能予後良好となるミエリン量は121ml以上であることも判明した(8.35倍)。

急性期脳梗塞患者の予後予測に「ミエリン量」の測定が有用である可能性

今回の研究により、ミエリン量が多いほど発症3か月後の機能予後が良好となることが判明した。これにより、急性期脳梗塞患者のミエリン量の測定が、予後予測に有用であることが示された。

「ミエリン量は従来の脳小血管病の半定量的な指標と比べ、自動測定が可能で、定量化ができるという強みもある。本結果は、脳梗塞後のリハビリテーションの目標設定に役立てることができる。これにより、さらなる機能低下を防ぎ、脳梗塞後の予後改善につながる可能性があると考える」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 プレスリリース