小胞体ストレスとの関連が想定されるウォルフラム症候群、発病に至る機構は未解明

山口大学は2月20日、遺伝性難病ウォルフラム(Wolfram)症候群におけるインスリン依存性糖尿病の原因を解明し、疾患モデル動物において糖尿病の発症を予防することに成功したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の椎木幾久子研究員、田部勝也准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Science Translational Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ウォルフラム症候群は若年発症のインスリン依存性糖尿病と視神経萎縮による視力障害を主な症状とし、尿崩症、難聴、多彩な精神・神経症状を合併する遺伝性神経内分泌変性疾患である。この病気はWFS1遺伝子変異により発症し、遺伝子がコードするタンパク質は、細胞内器官の一つである小胞体の膜上に存在する。WFS1遺伝子変異による小胞体ストレス亢進と病気との関連が想定されているが、発病に至る組織変性メカニズムは不明であり、有効な予防法と治療法も確立されていない。ウォルフラム症候群では、さまざまな臓器に異常が見られるが、一般にインスリン依存性糖尿病が初発徴候となることから、インスリンを産生分泌する膵β細胞への影響を理解することが重要と考えられる。

罹患膵島、β細胞は減少しアミラーゼ発現の外分泌様細胞が出現

膵臓では膵島と呼ばれる内分泌細胞で構成される小組織が散在しており、膵島に局在するβ細胞とα細胞がそれぞれインスリンとグルカゴンを産生する。ウォルフラム症候群では小胞体ストレスによるβ細胞死(アポトーシス)が原因となりインスリン依存性糖尿病を発症すると考えられてきた。研究グループはまず、β細胞とともに膵島への影響を明らかにするためにウォルフラム症候群患者の剖検膵を解析した。驚いたことに、罹患膵島ではβ細胞を含めホルモン産生細胞の著しい減少とアミラーゼを発現する外分泌様細胞の出現が観察された。

疾患モデルマウス、β細胞の約40%でインスリン消失

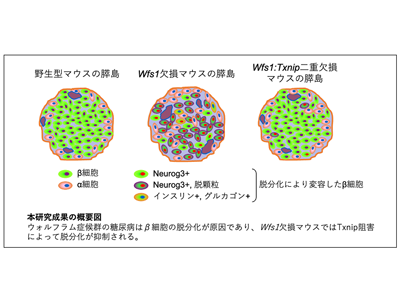

疾患膵で観察される膵島内の細胞可塑性とβ細胞減少の関連を明らかにするため、疾患モデルWfs1欠損マウスにおいてβ細胞を蛍光タンパク質yellow fluorescence protein(YFP)で永久標識し運命追跡を行った。高血糖を呈するWfs1欠損マウスではYFP標識細胞が野生型マウスと同等数維持されているものの、約40%がインスリンを消失しており、一部ではα細胞で産生されるグルカゴンの発現が観察された。このように、ウォルフラム症候群ではβ細胞減少と膵島における細胞可塑性の関連が示唆された。

β細胞の成熟分化維持に必須の転写因子が離乳後に減少し、脱分化すると判明

Wfs1欠損マウスのβ細胞では、インスリンと成熟分化維持に必須の転写因子MafAの発現が離乳期では野生型と同等に維持されるが、離乳後に減少する。さらに、膵内分泌前駆細胞を特徴付けるNeurogenin3や幹細胞に発現するAldh1a3がWfs1欠損マウスで出現した。すなわちWfs1を欠損したβ細胞は離乳後に成熟性を喪失し、未成熟な状態に”脱分化”することが明らかになった。Wfs1欠損マウスでは脱分化によりインスリン産生・分泌能を保持する機能的なβ細胞が減少し糖尿病を発症すると考えられる。

ストレス応答分子Txnipに着目、Wfs1との二重欠損マウスでは高血糖の進行を長期予防

Wfs1欠損マウスの膵島(β細胞)では小胞体ストレス亢進を生じ、脱分化との関連が想定される。研究グループは、Wfs1欠損マウスのβ細胞に高発現するストレス応答分子のThioredoxin-interacting protein(Txnip)に着目した。β細胞における過剰なTxnipと脱分化の関連を調べるためにWfs1欠損マウスでTxnip遺伝子を欠損させたWfs1:Txnip二重欠損マウスを作成した。このマウスでは、β細胞脱分化が抑制されており、グルコース応答性インスリン分泌が回復した。重要なことに、Wfs1欠損マウスで観察される高血糖の進行をTxnipの欠損により長期にわたり予防できることが証明された。これらの実験的証拠により、Txnipの抑制がウォルフラム症候群に対する有望な治療戦略である可能性が示された。

Txnip標的とした創薬展開に期待、研究成果は2型糖尿病治療にもつながる可能性

研究成果により、β細胞の脱分化を制御することがウォルフラム症候群における糖尿病の発症予防や進行を遅らせる治療として有用であることが明らかになった。脱分化の制御因子として見出したTxnipをターゲットとした新たな創薬展開が期待される。また、脱分化したβ細胞の再分化を目指した新たな再生治療につながる可能性を秘めている。

ウォルフラム症候群ではさまざまな臓器・細胞に障害を来すが、特に神経細胞と内分泌細胞は生物学的共通性が高く、β細胞における知見は、この2疾患においてもう一つの重要な治療課題である神経変性の治療法の開発を促進する可能性がある。「ウォルフラム症候群は特異な遺伝性難病だが、β細胞の病態における一般の糖尿病との共通性が想定されている。そのため、2型糖尿病のβ細胞不全に対する治療法開発にも本研究成果の活用が期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・山口大学 新着ニュース