回復見込みがない院外心停止も全例搬送の日本、病院搬入後の評価は不明

京都府立医科大学は2月20日、予後不良が予測される院外心停止患者に対する病院前・病院搬入後の介入の推移について検討結果を発表した。この研究は、同大大学院医学研究科救急・災害医療システム学の塩住忠春大学院生、松山匡助教ら、京都大学、大阪大学の研究グループによるもの。研究成果は、「Resuscitation」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

院外心停止は、日本において年間約14万件発生している。このうち多くの患者は病院に搬送されるが、全ての患者が回復するわけではない。回復しやすいとされる「一般市民が目撃した心原性心停止」においても、1か月後の社会復帰率は10%未満と依然として低い。病院到着時点で回復の見込みがほぼないと考えられる患者に対して、どのような対応をするかは世界的にも議論が続いている。患者の尊厳を保つため、医療資源を効率的に用いるため、そして、医療従事者の安全を守るために一部の国では、救急隊が蘇生中止ルールを満たす患者に対して現場で救命処置を終了できる仕組みが整っているが、日本では法律上、概ね全例が病院へ搬送されている。このため、病院では状況に応じた判断が求められている。しかし、現在のところ、回復の見込みがほぼないと考えられる患者に対して、病院搬入後にどのように介入が行われているか、そして、その経年変化は明らかにされていない。

予後不良と予想された患者、1か月後の社会復帰率は0.1%未満

今回の研究では、日本救急医学会主導の院外心停止患者に関するレジストリ(JAAM-OHCAレジストリ)を用いて、欧米で広く用いられている蘇生中止ルール(以下、ALS TOR rule)に基づき同定される予後不良と予想される患者に対する病院搬入後の介入の推移を評価した。全登録患者8万1,234人のうち合計1万1,334人を解析対象とした。これらの患者は、蘇生中止ルールを満たしており、今回の研究で用いているALS TOR ruleは、救急隊が目撃していない心停止であること、一般市民によるAED使用や救急隊による除細動が行われていないこと、病院搬入までに自己心拍の再開がないこと、一般市民が目撃していない心停止であること、一般市民による心肺蘇生が行われていないことの5つの基準で定義されている。これらの患者の1か月後の社会復帰率は、0.1%未満。日本においても同様に予後が極めて不良であることが確認された。

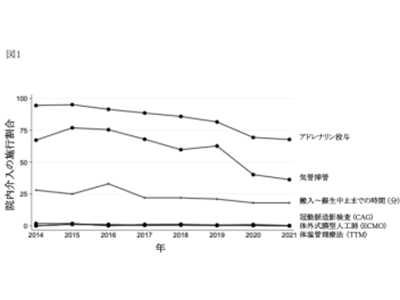

病院搬入後の気管挿管とアドレナリン投与は年々減少

コクラン・アーミテージ検定(分類されたデータの割合に増減の傾向があるかを調べる方法)の結果、病院搬入後の気管挿管およびアドレナリン投与の割合が経時的に減少していることが示された(気管挿管は2014年の67.3%[37/55]から2021年の36.3%[183/504]に減少、傾向性P値<0.001。アドレナリン投与は2014年の94.5%[52/55]から2021年の67.8%[328/504]に減少、傾向性P値<0.001)。その他の高度な介入(冠動脈造影検査、人工心肺装置を用いた治療など)は依然として1%未満と極めて少ない結果となった。

病院搬入後~蘇生中止の時間は年々短縮/病院前でのアドレナリン投与は年々増加

また、Cuzick検定(連続データに増減の傾向があるかを調べる方法)により、病院搬入後から蘇生中止までの時間が年々短縮していることも示した(2014年の28分から2021年の18分に減少、傾向性P値<0.001)。

一方で、病院前でのアドレナリン投与は経時的に増加していることが示された(2014年の4.8%[17/353]から2021年の8.0%[112/1,397])。

治療方針の共有・意思決定の仕組み整備が重要に

回復が見込めない患者への過剰な治療を避ける流れが進んでおり、今後も医療現場での適切な判断が求められる。高度な治療の適応を見極め、どのような患者にどのような治療を行うべきか、さらなる議論が必要である。救命処置を中止するまでの時間が短縮しており、医療資源を適切に活用する体制の整備が重要である。「患者の意思を尊重し、過剰な救命処置を避けるために、治療方針の共有や意思決定の仕組みを整えることが重要である。その一環として、Advanced Care Planning(人生会議)の普及も検討される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都府立医科大学 プレスリリース