増加傾向のダウン症、過剰な染色体を有効に消去する技術は未開発

三重大学は2月19日、ダウン症候群(以下、ダウン症)の患者由来細胞から過剰な21番染色体を除去する画期的な手法を開発したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の橋詰令太郎講師(戦略的リサーチコア、ゲノム操作・解析技術開発ユニット・代表的教員)、生物資源学研究科の竹林慎一郎教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「PNAS Nexus」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ダウン症は、21番染色体が通常2本のところ、1本過剰で計3本となっているトリソミーが原因で、知的発達障害などを合併する。約700人の出生に1人の頻度でダウン症があるとされる。心臓外科や小児外科の発展によりダウン症者の寿命は延び、現在60歳を超えている。寿命の延長およびその他の要因とともに、ダウン症者の総数は国際的に増加傾向にある。現在、過剰な染色体そのものを細胞から有効に消去する技術はない。

21番染色体を複数か所切断のCRISPR/Cas9システム構築、~37.5%の細胞で消去に成功

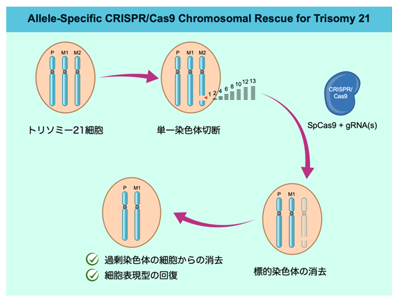

iPS細胞から、染色体工学を応用して、3本ある21番染色体を1本ずつ削除したiPS細胞を3種類作出した。これらの細胞の全ゲノムシークエンスの結果をコンピュータ処理し、単一の21番染色体に特有のCRISPR/Cas9認識配列を抽出した。

この抽出された配列情報をもとに、標的21番染色体を複数か所で切断するCRISPR/Cas9システムを構築した。このシステムを、ダウン症患者由来iPS細胞に作用させることにより、最大37.5%の頻度で標的染色体を細胞から消去することに成功した。より詳しく調べると、染色体消去率は染色体切断数に比例すること、遺伝子修復の働きがある遺伝子の一時的な抑制で染色体消去率が上昇することを見出した。加えて、3本ある相同染色体の特定の1本を特異的に切断すること(アレル特異的切断)が、標的染色体の有効な消去にとりわけ重要である事が明らかとなった。

過剰染色体消去の細胞、遺伝子発現パターン・細胞増殖速度・活性酸素処理能は正常

染色体が消去できたとしても、これにより細胞の特性が正常化するかどうかを調べる必要がある。このアレル特異的染色体切断を引き起こすCRISPR/Cas9システムを用いて、過剰染色体が消去されたiPS細胞を用いて、遺伝子発現パターン、細胞増殖速度、活性酸素処理能などを詳細に調べたところ、これらの細胞特性は正常化を示した。また、iPS細胞以外の分化細胞(線維芽細胞)や、非分裂細胞においても、このシステムを用いて染色体が消去されることが確認された。

安全性にはまだ課題、今後は切断に依存しない技術構築を目指す

「この技術では、標的染色体が消去されなかった場合、当該染色体に高頻度で、欠失・挿入や逆位などの変異が導入される欠点がある。これはDNAの二本鎖切断に伴ってみられる現象だ。従って今後は、切断に依存しない方法でのより安全な染色体消去技術の構築が、細胞レベルにおいて必要と考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・三重大学 お知らせ