致死的な不整脈を引き起こす可能性のある遺伝性疾患「ブルガダ症候群」

京都大学は2月17日、致死的な遺伝性不整脈であるブルガダ症候群の小児例を解析し、性差に関する新たな知見を明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学研究科地域医療システム学・循環器内科学の牧山武特定講師、今村知彦博士課程学生(研究当時)、新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター魚沼基幹病院小児科の鈴木博特任教授、新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野の小澤淳一客員研究員、埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科の住友直方客員教授、小島拓朗准教授、滋賀医科大学循環器内科の堀江稔名誉教授、加藤浩一助教、国立循環器病研究センターメディカルゲノムセンターの大野聖子部長、大阪母子医療センター小児循環器科の青木寿明部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「European Heart Journal」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

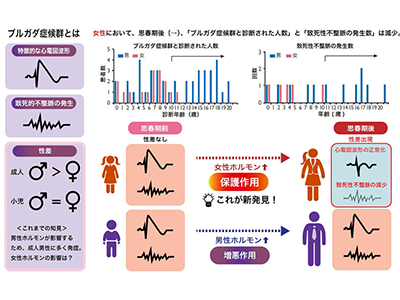

ブルガダ症候群は、心室細動など致死的な不整脈を引き起こす可能性のある遺伝性不整脈疾患であり、約15~20%に心筋細胞のナトリウムチャネル遺伝子異常が検出される。特に中年男性に多く見られ、日本では、夜間の突然死(ポックリ病)の原因の一つとして知られている。特徴的な心電図所見(ブルガダ型心電図)を基に診断されるが、致死的不整脈を完全に予防する治療薬はなく、不整脈発作時に電気ショックで救命を行う植込み型除細動器の埋め込みが主な治療法となる。小児の患者報告は非常に少なく、詳細な病態はわかっていなかった。

ブルガダ症候群が男性に多く見られる理由として、男性ホルモン(テストステロン)が心筋細胞に与える影響が挙げられてきた。しかし、近年、小児患者では性差があまり見られないことが報告され、私たちの研究グループは、ブルガダ症候群の小児患者において、年齢に伴う心電図および臨床症状の性差を明らかにしたいと考え、今回の研究プロジェクトを開始した。

遺伝性不整脈レジストリーを解析、10歳以下で診断の患者で心電図変化を連続的に評価

今回の研究では、京都大学、滋賀医科大学、国立循環器病研究センターで構築している遺伝性不整脈レジストリーから20歳以下のブルガダ症候群患者を抽出し、その臨床情報を解析した。特に、10歳以下でブルガダ症候群と診断され、思春期発来にあたる11歳以降でも心電図が記録されている患者に着目し、心電図変化を連続的に評価した。

半数以上の女児は11歳以降にブルガダ型心電図波形改善、男児では認められず

研究の結果、女児の半数以上で、11歳以降にブルガダ型心電図波形が改善する現象を認めた。また、女児では、11歳以降にブルガダ症候群と診断される患者数が減少し、致死的不整脈の発症も認めなかった。一方、男児では、このように思春期後にブルガダ型心電図が改善する症例は認めなかった。

女性ホルモン、ブルガダ症候群に保護的に作用の可能性

女性の男性ホルモンの量は生涯を通じてほぼ一定である。そのため、思春期後の女性患者で見られたブルガダ型心電図の改善は、男性ホルモンでは説明することができない。そうなると思春期に大きく変化する女性ホルモンの影響が考えられる。同研究で女性患者において思春期以降に見られたブルガダ型心電図の改善は、女性ホルモンがブルガダ症候群に対して保護的に作用するという新しい仮説を裏付ける知見であると、研究グループは考察している。

今後詳しい調査が必要、医師による適切なリスク評価とフォローが引き続き重要

女性ホルモンがブルガダ症候群に保護的作用を有することが真実であれば、特に思春期前の小児において性差を考慮した治療方針の選択が重要となる可能性がある。しかし、今回の研究では、実際に女性ホルモンの血中濃度を直接測定していないため、その血中濃度と心電図所見や致死的不整脈との関連性については、今後さらに詳しい調査が必要だ。また、同研究では女性患者の半分以上に思春期以降のブルガダ型心電図の改善が見られたが、すべての患者に当てはまるわけではない。小児科医や循環器内科医による適切なリスク評価とフォローが引き続き重要である、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 プレスリリース