簡便で非侵襲的に認知症発症リスクを長期予測できる方法の開発が求められていた

名古屋大学は2月17日、末梢血中のタンパク質の解析による「認知症発症リスク予測検査」を開発したと発表した。この研究は、米国国立衛生研究所(National Institute of Health)、米国国立老化研究所(National Institute on Aging)、SomaLogic社、NECソリューションイノベータ株式会社、フォーネスライフ株式会社、国立長寿医療研究センターと名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科学の勝野雅央教授、名古屋大学医学部附属病院 脳神経内科の平賀経太医員らの研究グループによるもの。研究成果は、「Alzheimer’s & Dementia」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

認知症は世界的に患者数が増加しており、日本国内においても高齢化の進行とともに深刻な社会課題となっている。現在、認知症の発症を早期に予測し適切な介入を行うことが、健康寿命の延伸や医療・介護負担の軽減に向けて重要視されている。近年の疫学研究により、認知症の発症は遺伝学的要因だけでなく生活習慣や環境要因による影響が大きいことが明らかになった。このため、従来の遺伝子型検査による静的なリスク評価だけでなく、より動的で変化可能なリスク評価方法が求められている。

従来の認知症リスク評価では、PET(陽電子放射断層撮影)や脳脊髄液のバイオマーカー測定などが用いられているが、これらは高額で侵襲的であるため、広く一般の人々に適用することが困難だった。そのため、簡便かつ非侵襲的に認知症発症リスクを長期的に予測できる方法の開発が強く求められていた。

25種の血中タンパク質の解析を活用した認知症発症リスク予測検査を開発

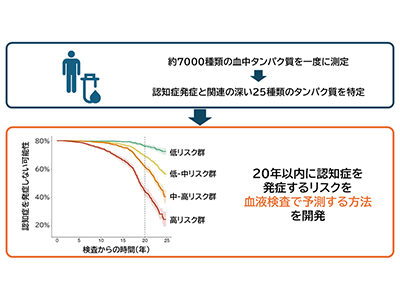

研究グループは今回、血中タンパク質の解析を活用した認知症発症リスク予測検査を開発した。同検査では、血中のタンパク質をアプタマーを活用して測定する技術(SomaScan法)を用いて約7,000種類の血中タンパク質を一度に測定し、その中から認知症発症と関連の強い25種類のタンパク質を特定した。これを基に、20年以内の認知症発症リスクを予測する検査法(dSST:Dementia SomaSignal Test)を構築し、その有効性を検証した。

従来検査と同等以上の精度でリスクを予測、異なる人種・地域でも同等の精度で機能

研究では、米国および日本の大規模コホートデータを活用し、開発したリスク予測検査の精度を検証した。まず、米国のARIC研究に登録された4地域の45~64歳の約1.5万人の血液検体を解析し、認知症発症と関連するタンパク質を特定した。同検査法の有効性を別の米国BLSA研究、および日本のNILS-LSA研究に登録された検体を用いて検証した。

その結果、同検査は従来の遺伝子型検査と同等以上の精度でリスクを予測でき、異なる人種・地域においても同等の精度で機能することが確認された。

認知症発症リスクが生活習慣改善で低減する可能性があることを示唆

さらに、認知症発症リスクが加齢に伴い一様に上昇するものではなく、生活習慣の改善によって低減する可能性があることを示唆する結果が得られた。被験者を発症リスクの高さに応じて4つのカテゴリーに分類し、その後の追跡調査を行ったところ、約2割の被験者が低リスクカテゴリーへ移行し、中には高リスクカテゴリーからリスクが低下したケースも観察された。これは、血中タンパク質を基にしたリスク評価が、生活習慣の改善による予防介入の効果を反映できる可能性を示しており、認知症が必然的に進行する物ではなく、予防可能な側面を持つことを示唆している。

一般向けサービスとして展開中、認知症リスク把握による生活習慣見直しに期待

今回の研究により、血液検査を活用した認知症リスク評価が従来の遺伝子型検査に比べ、より動的で変化を捉えやすい手法となることが示された。同検査は生活習慣の改善によるリスク低減の可能性を反映できる点で、予防医学の観点からも大きな意義を持つと考えられる。なお、同成果をもとに開発された認知症発症リスク予測検査は、フォーネスライフ株式会社の「フォーネスビジュアス」に実装され、一般向けサービスとして展開されているという。

「この検査により、個人が自身の認知症発症リスクを把握し、適切な生活習慣の見直しや健康管理を行うことが可能になると期待される。今後も認知症予防のための新たな技術開発とエビデンスの蓄積を進めていく」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 研究成果発信サイト