改訂SLD分類基準でサブタイプの大腸がんリスクを評価

信州大学は2月19日、脂肪性肝疾患における大腸がんリスクに関する国際共同研究成果を発表した。この研究は、同大医学部内科学第二教室の木村岳史氏、武蔵野赤十字病院、University of California, San Diego (UCSD)らの国際共同研究グループによるもの。研究成果は、「Clinical Gastroenterology and Hepatology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

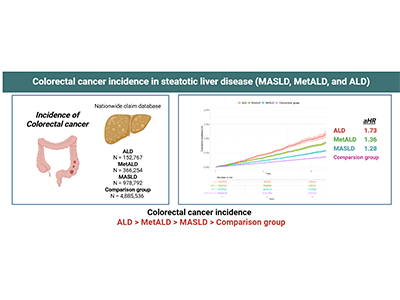

脂肪性肝疾患(Steatotic Liver Disease:SLD)は日本国内での有病率が20~30%と推定されており、アルコール摂取やメタボリック症候群に伴う代謝異常を背景に発症する。SLDは、2023年の国際的な提言により分類基準が改訂され、新しい名称と分類が採用された。今回の研究では、改訂されたSLD分類基準を用いて、それぞれのサブタイプにおける大腸がんリスクを全国規模のコホート(638万人)を対象に評価した。解析は、脂肪肝を有しない群を基準として実施し、年齢、性別、生活習慣、糖尿病などの交絡因子を調整したうえで、発症リスクの上昇度を調整ハザード比(adjusted Hazard Ratio:aHR)として算出した。

大腸がん発症リスク、ALDは1.73倍・MetALDは1.36倍・MASLDは1.28倍「高」

研究の結果、アルコール関連肝疾患(ALD)患者の大腸がん発症リスクは、肝疾患を有しない対照群と比較して1.73倍高いことが明らかになった。代謝機能障害アルコール関連肝疾患(MetALD)患者ではリスクが1.36倍、代謝機能障害関連脂肪肝疾患(MASLD)患者では1.28倍高くなっていた。

特に飲酒量が多いALDへ大腸がんスクリーニング強化が重要

今回の研究成果より、SLD患者、特に飲酒量が多いALD患者を対象とした大腸がんスクリーニングプログラムの強化が重要だとしている。さらに、MetALDやMASLD患者に対する予防策の確立にも取り組む必要がある。SLD分類の適用拡大により、世界的ながん予防戦略への貢献が期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・信州大学 プレスリリース