小児アレルギー、ダニとスギなどアレルゲン同士や親子間の関連など不明だった

山梨大学は2月7日、環境省の「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」の追加調査「8歳学童期総合健診」に参加した母子1,469組を対象に、子どものスギ花粉感作とヤケヒョウヒダニ感作および母親のスギ花粉感作との関連を調査した結果を発表した。この研究は、同大エコチル調査甲信ユニットセンターの篠原亮次特任教授、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座の島村歩美臨床助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Allergology International」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

エコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成22(2010)年度から全国で約10万組の親子を対象として環境省が開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査。臍帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取し保存・分析するとともに、質問票などによる追跡調査を行い、子どもの健康と化学物質等の環境要因との関連を明らかにしている。エコチル調査は、研究の中心機関として国立環境研究所に「コアセンター」を、国立成育医療研究センターに医学的支援のための「メディカルサポートセンター」を、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された15の大学等に地域の調査の拠点となる「ユニットセンター」を設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施している。山梨大学には「甲信ユニットセンター」が設置され、山梨県内における調査を担当している。エコチル調査の参加者を対象に研究機関が独自に「追加調査」を実施することが認められており、山梨大学でも複数の追加調査に取り組んでいる。今回の研究は、「8歳学童期総合健診」で収集したデータを用いて解析した。

花粉症は、鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状が日常生活に支障をきたすだけでなく、低年齢で発症した場合、その後に小児喘息を発症するリスクや成人期まで喘息が持続するリスクを高める可能性が懸念されている。アレルギー性鼻炎が発症する前の段階として、特定のアレルゲンに対する感作の成立がある。日本におけるアレルギー性鼻炎の原因は、スギやヒノキなどの屋外アレルゲンと、ダニやハウスダストなどの屋内アレルゲンに大きく分けられる。特に屋内アレルゲンに対する感作が早期に成立することは、その後の他のアレルゲンへの感作を引き起こし、複数のアレルギー疾患の発症につながる可能性がある。

また、アレルギー性鼻炎の発症には遺伝的要因も関与していると言われており、いくつかの研究で親のアレルギー性鼻炎が、その子孫のアレルギー性鼻炎のリスクと考えられてきた。さらに、感作しているアレルゲンが多い子どもの方が、少ない子どもに比べて、親がアレルギー性鼻炎である割合が高いことがわかっているが、日本のスギ花粉症においてはまだ、それらのアレルゲン同士や親子間の関連がよくわかっていなかった。

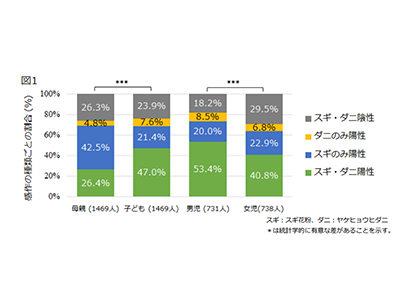

1,469組の母子で検討、スギ花粉・ヤケヒョウヒダニ感作ともに陽性は母26.4%/子47.0%

今回の研究では、小児におけるスギ花粉感作とヤケヒョウヒダニ感作の関連、スギ花粉感作における母子関連について検討した。同研究では、「8歳学童期総合健診」に参加した1,469組の母子それぞれの血液検査を実施。スギ花粉感作とヤケヒョウヒダニ感作の有無を調べた。それぞれのアレルゲンに対するIgE抗体の数値を6段階にクラス分けした指標を使い、クラス2以上を感作陽性とした。

研究の結果、スギ花粉とヤケヒョウヒダニどちらも感作陽性となった割合は、母親の26.4%に対し、子どもは半数近くの47.0%となり、子どもの方が高い結果となった。また、女児(40.8%)よりも男児(53.4%)の方が高いこともわかった。

ヤケヒョウヒダニ+スギ花粉感作陽性の子、母がスギ花粉感作陽性の割合「高」

ヤケヒョウヒダニ感作陰性の子どものうち、スギ花粉感作陽性の子どもの割合は47.3%だったのに対し、ヤケヒョウヒダニ感作陽性の子どもで、スギ花粉感作も陽性の子どもは86.1%を占めた。また、スギ花粉感作陽性の子どもの割合は、母親がスギ花粉感作陰性の場合、61.3%だったのに対し、母親がスギ花粉感作陽性では71.7%となり、母親が陽性だと子どもも陽性の割合が高いことがわかった。

ヤケヒョウヒダニ感作陽性の子、陰性に比べスギ花粉感作陽性に6.58倍なりやすい

IgE抗体値は性別や年齢、体型によって差があり、特に花粉など季節性のアレルゲンに対する抗体値は飛散する花粉の量や時期によっても変動するとされている。子どもの性別とBMI、母親の年齢、山梨大学医学部敷地内で測定したスギ花粉の量と検査日までの日数を考慮して、子どものスギ花粉感作とヤケヒョウヒダニ感作の関連、さらに子どものスギ花粉感作と母親のスギ花粉感作の関連について解析した。その結果、ヤケヒョウヒダニ感作が陰性の子どもに比べて、陽性の子どもは6.58倍、スギ花粉感作も陽性になりやすいということがわかった。

ヤケヒョウヒダニ感作陽性の子、母スギ花粉感作陽性でスギ花粉感作陽性に1.77倍なりやすい

さらに、ヤケヒョウヒダニ感作の有無で子どもを2つの群に分け、母親のスギ花粉感作と子どものスギ花粉感作の関連を解析したところ、ヤケヒョウヒダニ感作が陽性の子どもで、母親のスギ花粉感作も陽性の場合、母親のスギ花粉感作が陰性の子どもよりも1.77倍、スギ花粉感作が陽性になりやすいことがわかった。

他のアレルゲン・過去の暴露・マスクの影響など、正確な把握には限界

ヤケヒョウヒダニに感作している子どもは、スギ花粉にも感作しやすいだけでなく、母親のスギ花粉の感作が子どもにも移行しやすい可能性があることが示唆された。今後、研究をさらに進めることによって、母親の感作がどういった形で子どもに伝わるのか、どのような特徴をもつ子どもにより影響が出やすいか、などについても明らかになる可能性がある。一方で本研究の限界は、測定を行ったのはスギ花粉とヤケヒョウヒダニのみのため、他のアレルゲンの影響についてはわからないことと、研究参加者がそれまでに触れてきたスギ花粉の総量やマスクなどの生活習慣で生じる差については正確に把握できていないことである、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・山梨大学 プレスリリース