肩関節痛の発症率が高い車いすバスケ、筋シナジー評価が予防に役立つ可能性

広島大学は2月6日、健常者12名を対象とした車いすバスケットボール競技用の車いすを駆動する際の筋シナジー研究で、肩関節周囲10筋の筋活動が4つの筋シナジーに分類できることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医系科学研究科総合健康科学の田村佑樹大学院生、前田慶明准教授、田城翼氏、有馬知志氏、水田良実氏、浦邉幸夫教授、新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所の小宮諒氏、広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門の岩本義隆氏、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の堤省吾氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Applied Sciences」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

車いすバスケットボール競技(WB:Wheelchair basketball)は運動機能障がいを有する選手が車いすに乗って実施するバスケットボール競技だ。日本国内では約800人のWB選手が存在しており、パラリンピック競技のなかでも人気が高いとされている。WB選手は肩関節痛の発症率が高いと報告され、競技中の移動手段として反復的に用いられる車いす駆動動作が一要因と考えられている。

近年、スポーツ傷害を予防するため、スポーツ動作中の筋シナジーの評価が注目されている。筋シナジーとは、各筋肉がどのように協調して活動するかをグループ化して理解する考え方で、筋活動を個別に見るのではなく、同時に働く筋肉の活動を1つの単位として捉える。筋シナジーを評価することで、スポーツ中の動きや運動戦略をよりよく理解することができると考えられている。しかし、WB選手だけでなく健常者でも車いす駆動時の筋シナジーは調査されておらず、基礎的なデータが不足している現状である。

健常者12人対象、競技用車いす駆動時の肩関節周囲10筋で筋シナジー解析

今回の研究では最初の試みとして、健常者を対象に車いす駆動動作がどのような筋シナジーによって行われるのか、調査した。同研究では、競技レベルの違いによる影響を除くため、競技用車いすの駆動経験がない健常男性12人を対象とした。競技用車いすを用いて、直線20mの距離を最大努力で駆動する際の肩関節周囲10筋(三角筋前部線維、三角筋中部線維、三角筋後部線維、大胸筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋、僧帽筋上部線維、広背筋、棘下筋、前鋸筋)の表面筋電位を計測した。得られた各筋の表面筋電位データに対して、非負値行列因子分解という解析手法を用いることで、筋シナジーを抽出した。

プッシュ層2つ/リカバリー層2つ、計4つの筋シナジーが存在すると判明

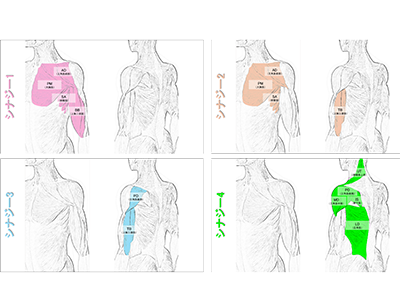

研究の結果、健常者の車いす駆動動作には4つの筋シナジーが存在することが示された。シナジー1はプッシュ相(車いすを前方に推進させるため、手でタイヤを前方に押し出すフェーズ)の前半で活動が高まり、三角筋前部線維、大胸筋、上腕二頭筋、前鋸筋の貢献度が高い結果となった。シナジー2はプッシュ相後半で活動がピークとなり、三角筋前部線維、大胸筋、上腕三頭筋、前鋸筋を中心に構成される筋シナジーであった。このことから、プッシュ相では肩関節屈曲筋と肘関節屈曲および伸展筋が協調的に活動することで、車いすの前方推進力を生成していることが考えられる。シナジー3はリカバリー相(プッシュ動作の後、次のプッシュ動作に向けて上肢を元の位置に戻すフェーズ)で活動が高く、三角筋後部線維、上腕三頭筋の活動比が大きくなっていた。2つの筋はいずれも肩関節伸展運動に作用する筋であるため、プッシュ相で前方に移動した上肢を後方に引き戻す動作を反映した筋シナジーであると予想する。シナジー4も同様にリカバリー相での活動が最も高く、三角筋中部線維、三角筋後部線維、僧帽筋上部線維、広背筋、棘下筋を中心に構成されていた。リカバリー相はプッシュ相と比べて肩関節がより不安定になることから、肩甲帯の安定化に関わる筋が協調的に活動したものであると考察している。

車いすバスケ選手の傷害予防・長期的競技継続に期待

今回の研究によって、健常者は4つの筋シナジーを用いて競技用車いすを駆動することがわかった。障がいや疼痛の影響を受けない健常者を対象とした同研究結果は、競技用車いす駆動動作の筋シナジーに関する標準的なデータになると思われる。今回得られた知見を基に、WB選手の車いす駆動動作時の筋シナジーを調査することで、障がいや疼痛が筋シナジーに及ぼす影響を確認していく。これにより、同研究がWB選手の傷害予防および長期的な競技継続につながることを期待する。今後もパラアスリートの傷害予防を目指した調査や研究に取り組み、パラスポーツの研究分野の発展に貢献していきたいと考えている、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 プレスリリース