国内外でICU患者背景に違い、国外研究結果を適用できるか不明

名古屋大学は2月10日、日本集中治療医学会が運営するICU患者データベース(JIPAD)に登録がある約1万3,000人分を用いた国内最大規模の後ろ向き多施設研究を実施し、手術後再挿管の発生率の推定とリスクマーカーの探索を行い、手術後再挿管の発生率は6.3%で、体格指数(BMI)や動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)、ビリルビン値(Bil)、尿素窒素値(BUN)、免疫抑制状態が手術後再挿管と関連していることを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科実社会情報健康医療学の正木宏享博士後期課程学生(同大学医学部附属病院看護部看護師)、中杤昌弘准教授、同大学医学部附属病院の麻酔科鈴木章悟講師らの研究グループによるもの。研究成果は「Intensive&Critical Care Nursing」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

全身麻酔手術では人工呼吸管理のために手術中に気管チューブが挿入されるが、心臓手術などの特に身体への侵襲の大きい手術では気管チューブを留置したまま、集中治療室へ移送され、安全に人工呼吸器から離脱できることが確認されたのちに気管チューブを抜去する。しかし、喀痰の喀出困難や無気肺、肺炎などの呼吸器合併症によって、再度人工呼吸管理が必要となり、一度抜去した気管チューブの再留置が必要となることがある。このような手術後再挿管はICU滞在期間の延長や死亡率の増加、医療費の増大との関連が明らかとなっており、集中治療領域では再挿管の予防が重要な課題となっている。これまでに国外ではさまざまな大規模研究が行われてきたが、患者の背景が全く異なる日本のICU患者にこの研究結果が適用できるのか明らかになっていなかった。

JIPADデータのうち20歳以上の1万3,219人を対象に検討

そこで研究グループは、2015~2021年度のJIPADデータを使用し、手術後ICUに入室し、その後24時間以上人工呼吸管理を受け、ICUで人工呼吸を離脱した20歳以上の成人患者1万3,219人を対象に、発生率やリスクマーカーの探索を行った。リスクマーカーの探索には年齢や性別などの背景情報やICU入室後24時間以内の血液検査のデータ(最高値または最低値)を用い、解析には、各施設の患者の特徴や治療はそれぞれ類似していると想定し、一般化推定方程式(GEE)によるロジスティック回帰分析を用いた。

発生率6.26%、再挿管リスク増の因子はBMI・最高PaCO2・最高BUNなど

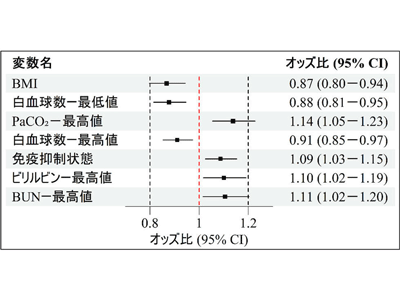

解析の結果、日本における手術後再挿管の発生率は6.26%(95%信頼区間、95%CI=5.86-6.69)と推定された。次に、年齢や性別、APACHEIIスコア、疾患情報を調整したGEEによるロジスティック回帰分析により、「体格指数(BMI)」「最高動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)」「最高ビリルビン値(Bil)」「最高尿素窒素値(BUN)」「白血球数(WBC)」「化学・放射線療法などによる術前免疫抑制状態」と手術後再挿管の関連が明らかとなった。

特筆すべき結果は、BMIが低値であるほど手術後再挿管のリスクが上がることだ。PaCO2やBil、BUNが高値であるほど、また免疫抑制状態やWBCが低値であるほど手術後再挿管のリスクが上がる。高齢でやせ型の多い日本のICU患者の特徴を捉えた貴重な結果となった。

ICU入室早期から重点的な看護ケアが可能となることに期待

手術後再挿管の発生率が低いため、研究テーマを取り扱うためには多数の症例、日本の医療ビッグデータが必要だった。今回はJIPADを用いることによって、日本のICUに入室した患者の特徴を捉えた結果を得ることができた。「日本全国のICUを対象とした多施設研究であるため、頑健な結果と考えられる。研究成果により、手術後に気管挿管が再度必要になる可能性のある患者に対して、ICU入室早期からの重点的な看護ケアが可能となることがわかった」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 プレスリリース