セルフスクラッチと悲観的な判断バイアスに注目し、サルが示す心と体の関係を調査

京都大学は2月6日、同センターで飼育されている6頭のニホンザルを対象に、ネガティブな情動と関連する「セルフスクラッチ」(自分の体を掻く行動)と、「悲観的な判断バイアス」(結果が不確かなときに悪い結果を予想してしまう傾向)の関係を調べ、その結果を発表した。この研究は、同大ヒト行動進化研究センターの壹岐朔巳特定研究員、足立幾磨同准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

哲学者・心理学者のウィリアム・ジェームズは「私たちは悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいのだ」という趣旨の言葉を残している。この言葉は、情動的な身体反応(泣くという行動)が、認知的な変化(悲しさの経験)に先行し、影響しているという主張として理解することができる。後の研究により、実際には身体反応と認知的な変化が双方向に影響し合うことが明らかになっているが、ヒト以外の動物にも同じような仕組みがあるのかについては、十分にわかっていなかった。

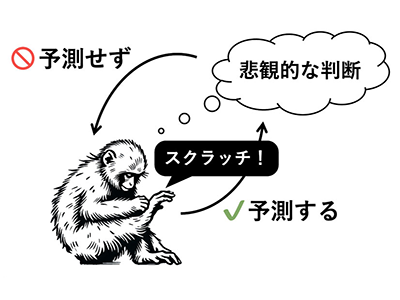

そこで研究グループは今回、ヒト行動進化研究センターで飼育されている6頭のニホンザルを対象に、情動的な身体反応と認知的な変化の関係を調べる実験を行った。とはいえ、ニホンザルはネガティブな情動を経験しているときに涙を流して声をあげて泣くことはなく、「私は悲しい」と、自分の心の状態を言葉で伝えることもしない。そこで、苛立ちや不安などのネガティブな情動と関連する状況で増加する身体反応である「セルフスクラッチ」と、結果が不確かな時に悪い結果を予想する認知的傾向である「悲観的な判断バイアス」の2つに注目した。

あいまいボタンへの反応率や反応にかかる時間の測定で、サルの悲観度合いを推定

まず、実験の訓練セッションでは、タッチパネルに白と黒のボタンがランダムな順番で表示された。ニホンザルはそれらのボタンのうち、タッチするとエサ報酬がもらえる「報酬ありボタン」だけに触れ、タッチすると次の試行までの待機時間が延びてしまう「報酬なしボタン」には触れずにいるよう学習した。訓練の完了後に行ったテストセッションでは、白と黒のボタンを区別する試行の繰り返しの中に、灰色の「あいまいボタン」を表示する試行を差し挟んだ。もしサルが悲観的な判断バイアスを持っていれば、この「あいまいボタン」を「報酬ありボタン」と判断することをためらうはずだ。そのため、あいまいボタンに対する反応率や反応にかかる時間を測定することで、サルの悲観度合いを推定できると考えた。

研究グループは実験中のサルの様子をビデオ撮影し、セルフスクラッチが行われたタイミングと、あいまいボタンへの反応データ(反応率・反応時間)を照らし合わせて分析した。

情動的な身体反応が認知的な変化に先行するメカニズムが、サルにも存在する可能性

分析の結果、ニホンザルはセルフスクラッチをした直後に悲観的な判断を下す傾向が高くなることが判明した。一方、悲観的な判断を下したからといって、直後にセルフスクラッチをするわけではないこともわかった。

この結果は、情動的な身体反応が認知的な変化に先行するメカニズムが、ヒトだけでなくサルにも存在する可能性を示唆している。「まず素早い身体反応で自分の置かれた状況に対処し、その後、じっくりと判断を伴う認知的処理を行う」という対処戦略は、野生環境のさまざまな問題に素早く対応するために有利だったと考えられる。そのため、こうしたメカニズムは、ヒトとニホンザルが約3000万年前に分岐する以前から存在していた、進化的に広く保存された機構である可能性がある。

ヒトで見られる「認知的な変化→身体的な反応」という方向の影響関係は示されず

一方で、ヒトでは認められている「認知的な変化→身体的な反応」という方向の影響関係は、今回のニホンザルの実験では示されなかった。この方向での影響関係は、ヒト特有の情動的・認知的メカニズムが新たに進化したことで生じたものかもしれず、今回の実験で扱わなかった別の身体反応や認知的変化に注目すれば、サルでも同じような現象が見られる可能性もある。この点は、今後の研究を通して明らかにしていく必要がある。

ヒトの生活を彩る情動のしくみの進化的起源や人間性の理解への貢献に期待

今回の研究は、情動に伴う身体反応と認知的変化との関係を、ヒト以外の動物で統制された実験を通じて検証した初めての試みだ。同結果は、ヒトとサルの情動メカニズムに「共通する部分」と「異なる部分」の両面が存在する可能性を示している。

「今後、ヒト以外の霊長類をはじめ他の動物を対象にした研究を発展させることで、私たちの生活を彩る情動のしくみの進化的起源や人間性の理解に大きく貢献できると期待している」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る