サルコイドーシスの発症メカニズムには不明な点が多い

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は2月7日、肉芽腫性疾患の異常遺伝子群を発見したと発表した。この研究は、同センターメディカル・ゲノムセンターの飯田有俊室長、船隈俊介研究員、西野一三部長らと、大阪大学大学院医学系研究科遺伝統計学(兼、東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学)の岡田随象教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

サルコイドーシスは、国の指定難病の一つで、肺、皮膚、眼、心臓、神経、筋などのさまざまな臓器に肉芽腫を形成する原因不明の炎症性疾患。臨床症状は多彩で、自然寛解する人から慢性化、難治化する人まで個人差があると言われている。発症は、遺伝因子と環境因子の相互作用によるものと考えられているが、現在のところ、根本的な治療法はなく、副腎皮質ステロイドホルモン薬で肉芽腫性炎症を抑える対症療法が行われている。

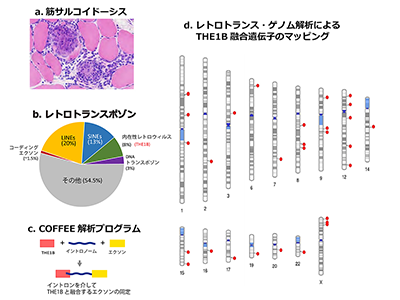

THE1Bエレメント(THE1B)は、レトロトランスポゾンに属するDNA配列。この配列は、約5000万年前の霊長類に感染した太古のレトロウィルスの名残と言われている。ヒトゲノム中には、少なくとも2万7,233か所にTHE1Bが見いだされているが、主に反復配列構造を持つことから、他のレトロトランスポゾンと同様、長らくヒトゲノム中の「がらくたDNA、化石DNAなど」として軽視されてきた。

サルコイドーシスで異常発現するTHE1B融合遺伝子群を同定

研究グループは、筋サルコイドーシスの疾患関連遺伝子を同定する目的で、NCNP筋レポジトリー内の筋サルコイドーシス16例と他の筋疾患400例(対照)の凍結筋から抽出したRNAを対象として、レトロトランス・ゲノム解析を行った。独自に開発した「COFFEE」解析プログラムを用い、2万7,233か所のTHE1Bについて、近傍のエクソンと融合して異常発現するトランスクリプトを探索した。筋サルコイドーシスでは、19種類のTHE1B融合トランスクリプトが異常発現していることを世界で初めて同定した(調整したP値<0.05、log2FC>2)。さらに、その内15種類は世界のいかなる公共遺伝子・ゲノムデータベースにも登録されていなかった。

この結果を検証すべく、米国の公共データベース「GEO」に登録されていた「トファシチニブで治療した皮膚サルコイドーシス症例群由来のRNAシークエンスデータ(3例の完全寛解例、3例の部分寛解例、2例の対照)」を調べたところ、治療後に8種類のTHE1B融合トランスクリプトの発現が、完全寛解症例ではほとんどゼロにまで低下することを見いだした。

THE1B融合トランスクリプト群は結核でも高発現

さらに、筋サルコイドーシスのシングル核RNAシークエンスデータ、GEO登録の皮膚サルコイドーシスのシングルセルRNAシークエンスデータを用いて、THE1B融合トランスクリプトが肉芽腫を構成するマクロファージに発現していること、また、GEO登録の結核のシングルセルRNAシークエンスデータでもマクロファージに発現していることを見いだした。一方で、サルコイドーシスと結核では、THE1B融合トランスクリプトの発現細胞種に差異があることもわかった。

最後に、THE1B融合トランスクリプトと関連して肉芽腫形成に関わるTREM2遺伝子がマクロファージで共発現すること、またSIRPB1とSIRPDの2遺伝子が融合したリードスルー・トランスクリプトもマクロファージで発現していることを発見した。

肉芽腫性疾患の発症とレトロトランスポゾンの関連が初めて明らかに

今回の研究で、サルコイドーシスと結核における遺伝要因のひとつがTHE1B融合トランスクリプトの異常発現であることが初めて明らかになった。「今後、サルコイドーシスや結核などの肉芽腫性疾患の発症機構の理解、新たな治療法・診断法の開発につながるものと期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター トピックス