脳の右側が損傷を受けた際に起こる半側空間無視、QOLに大きな影響

畿央大学は2月10日、脳卒中右視床出血後の症例を詳細に分析し、半側空間無視が改善した後も、描画時に左側の要素を過剰に表現する「Hyperschematia(空間の過剰表象)」が継続することを発見したと発表した。この研究は、同大大学院健康科学研究科の吉川里彩氏、大住倫弘准教授、森岡周教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cureus」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脳卒中後の空間認知障害の一つである半側空間無視は、脳の右側が損傷を受けた際に起こる症状である。この症状により、患者は左側の空間を認識することが困難となり、日常生活に大きな支障をきたす。これまでの研究から、半側空間無視にはさまざまな特徴があることがわかっているが、回復過程での変化については、まだ十分に解明されていない点が多く残されている。

右視床出血後の症例、脳の腹側視覚経路に重度な損傷

今回研究グループは、脳卒中後の半側空間無視の回復過程における空間認知の変化を明らかにすることを目的に、右視床出血後の症例について、約6か月間の詳細な観察を行い、従来の評価に加えて最新の脳画像解析を実施した。

その結果、対象の症例では、下前頭後頭束(IFOF)および中縦束(MdLF)という腹側視覚経路に90%以上の重度な損傷があることが判明した。

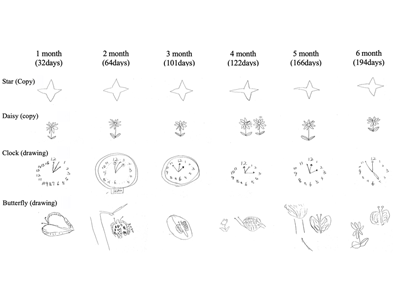

半側空間無視の改善後も、左側に余分な要素を追加して描写するなどの現象を観察

行動評価では、特徴的な「Hyperschematia」が半側空間無視の改善後も持続することが明らかになった。具体的には、星の左部分を拡大して表現したり、時計描画では文字盤に必要以上の数字を書き加える、花の絵では左側に余分な要素を追加するなどの現象が観察された。これらの症状は観察期間を通じて持続した。

従来の評価に加え、より包括的な空間認知機能の評価の必要性を示唆

これらの結果から、「Hyperschematia」は半側空間無視の改善後も残存する可能性があり、この症状は、腹側視覚経路の損傷と関連している可能性が高いと結論づけた。また、得られた知見は、脳卒中後の空間認知障害の評価において、従来の半側空間無視の評価に加えて、より包括的な空間認知機能の評価が必要であることを示唆している。「神経回路の損傷パターンと行動症状を詳細に対応づけた今回のような研究は、脳卒中後の空間認知障害の理解を深め、より効果的なリハビリテーション方法の確立に向けた重要な一歩となったと考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・畿央大学 プレスリリース