HPV関連がんにおけるHPVインテグレーションのメカニズムには不明な点が多い

大阪大学は1月26日、ヒトパピローマウイルスのヒトゲノムへの組み込みと腫瘍進化のメカニズムを解明したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科遺伝統計学/耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の佐々暢亜助教(兼、理化学研究所生命医科学研究センターシステム遺伝学チーム客員研究員、東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学客員研究員)、同遺伝統計学の岡田随象教授(兼、東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学教授、理化学研究所生命医科学研究センターシステム遺伝学チームチームリーダー)、同耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の猪原秀典教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ヒトパピローマウイルス(HPV)関連頭頸部がんにおいて、HPVゲノムがヒトゲノムに組み込まれるHPVインテグレーションはがん遺伝子E6/E7の過剰な発現を引き起こす重要な要因と考えられてきた。次世代シーケンサーの発展により、HPV18陽性の子宮頸がんではほぼ全てのケースで、HPV16陽性の子宮頸がんでは75%、中咽頭がんでは70%程度でHPVインテグレーションが見られることがわかっている。

HPVインテグレーションは、ゲノム全体の不安定化や構造変異との関連していることが示されているが、HPVインテグレーション自体がゲノム不安定性を引き起こすのか、それともゲノム不安定性の結果としてHPVインテグレーションが起こるのかは不明である。また、HPV関連がんにおけるヒトゲノムの体細胞変異は、APOBEC3による変異が主要な原因とされているが、HPVインテグレーションとの関連はまだよくわかっていない。

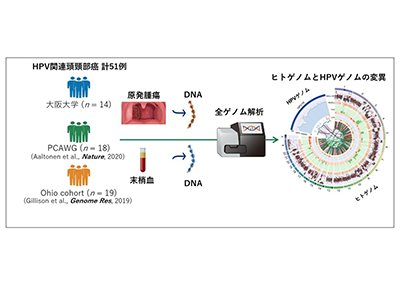

今回の研究では、51例のHPV関連頭頸部がんの全ゲノムシークエンスデータを用いて、HPVインテグレーションや体細胞変異のCancer Cell Fraction (CCF)を推定し、それらの関連を調べた。

HPVゲノムは腫瘍内に不均一に分布、半数の症例ではHPVインテグレーションなしでもがん化

その結果、HPV16ゲノムによるインテグレーションのブレークポイントはさまざまなCCFを取り、56%がクローン性、44%がサブクローン性であることを発見。HPVインテグレーションの腫瘍内不均一性が初めて示された。HPVゲノム上のインテグレーションブレークポイントの位置には偏りが存在し、必ずしもE2が切断されるわけではないことが示されると同時に、E2が切断されるブレークポイントに正の選択圧がかかっていることが示唆された。また、HPVインテグレーションのブレークポイント数やクローン性・サブクローン性によって、頭頸部がんの腫瘍を4つの種類に分類。この新たな分類から、少なくとも49%の腫瘍はHPVインテグレーションを伴わずに発がんに至ったことが見出された。

APOBEC3による広範なゲノム不安定性はHPVインテグレーションを引き起こす

4つの新たな腫瘍の分類を用いて変異数を比較したところ、インテグレーションを持たない“Episomal-only”の腫瘍に比べて、インテグレーションを有する腫瘍ではクローン性変異数が多い傾向が認められた。そこで、各腫瘍におけるAPOBEC3による変異(APOBEC signature)の割合を分類間で比較したところ、インテグレーションを持たない“Episomal-only”の腫瘍に比べて、インテグレーションを有する腫瘍ではクローン性変異におけるAPOBEC signatureの割合が有意に高いことがわかった。このことから、ゲノムワイドなAPOBEC signatureを持つ腫瘍でHPVインテグレーションが起こっていることが示唆された。

局所的なゲノム不安定性もHPVインテグレーションと関連する

続いて、各腫瘍におけるHPVインテグレーションと構造多型は隣り合うブレークポイントの距離が、ランダムに配置した場合に比べて有意に小さい(互いの距離が近い)ことがわかった。ヒトゲノムを、クローン性インテグレーションブレークポイントの近く100kb以内(Clonal)、サブクローン性インテグレーションブレークポイントの近く100kb以内(Subclonal-only)、その他の領域(Background)に分けたとき、クローン性インテグレーションブレークポイントの近くに生じる欠失はサブクローン性の割合が有意に高いことや、クローン性インテグレーションブレークポイントの近くに生じるクローン性重複は大きなサイズである割合が有意に高いことを見出した。これらの結果は、HPVインテグレーションが生じる領域における局所的なゲノム不安定性が、腫瘍ががんに進行する間にサイズの大きな重複を引き起こし、その後、同領域でサブクローン性のインテグレーションや欠失を引き起こすことを示唆した。

HPV関連頭頚部がんの腫瘍形成に関わる新たなメカニズムも発見

HPV関連頭頸部がんの体細胞コピー数異常ではコピー数減少が幅広く認められ、中でもATM遺伝子とBIRC2遺伝子のヘテロ接合性欠失(正常アレル1コピーとなる欠失)が67%と多くの腫瘍に認められることを見出した。HPV関連中咽頭がんのシングルセルトランスクリプトーム解析を用いて、腫瘍細胞では正常上皮細胞に比べて両者の発現が低下していることを確認した。ATM遺伝子はがん抑制遺伝子だが、実際に1コピーのみのヘテロ接合性欠失の症例では0コピーのホモ接合性欠失の症例と同様にATMの発現低下が認められることを免疫染色で確認した。

PIK3CA遺伝子の一塩基変異やコピー数増加を含むPI3K経路の活性化が多くの腫瘍で共通することが改めて確認されただけでなく、クローン性インテグレーションを伴う腫瘍ではJAK-STAT経路の活性化が、クローン性インテグレーションを伴わない腫瘍ではNF-κB経路の活性化が発がんに関与している可能性が見出された。

新規分類に基づくHPV関連頭頸部がんの治療最適化に期待

同研究では、かつては発がんに必須と考えられていたHPVインテグレーションが、HPV関連頭頸部がんの腫瘍進化の様々な段階において存在し(=腫瘍内不均一性)、体細胞変異と同様に多様な形で生じていることを明らかにした。そして、エピソーム型およびインテグレーション型のHPVゲノムに基づく分類により、それぞれ異なるがん増殖シグナル伝達経路が活性化されることを発見した。

「本研究の成果は、HPVインテグレーションの有無などによる新たな分類を通じて、患者一人ひとりに合わせた医療の質を向上させる基盤となることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 主要研究成果