睡眠障害は主に、本人の自覚的な睡眠の評価をもとに診断・治療が行われている

筑波大学は1月17日、自覚している睡眠時間や睡眠の質は「当てにならない」ことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)の柳沢正史教授と株式会社S’UIMIN事業本部の谷明洋氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「The Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

睡眠に関する問題の発見や治療は現在、多くの場合で本人の訴えに基づいて進められている。しかし、睡眠中の記憶はほとんど残らないため、睡眠状態を自覚だけで正確に把握するのは難しく、睡眠脳波測定等の客観的な計測が重要であると考えられる。例えば、眠ろうと思っても眠れない睡眠障害である「不眠症」は、本人の眠れないという訴えが診断基準となっている。しかし、不眠を訴える患者が睡眠時間(眠れた時間)を客観的な計測の値よりも著しく短く感じているケース(ある程度眠れているのに、全く眠れなかったと感じるなど)が数多く報告されており、眠れているのに眠る時間を増やすための治療を受けている人もいると考えられる。また、主要な睡眠障害の一つである「睡眠時無呼吸症候群」についても、睡眠中のいびきや日中の過度の眠気を自覚して受診することが多く、本人に自覚がない場合は検査や治療を受ける機会がないまま重症化してしまうケースが少なくない。

睡眠医療において、自覚的な訴えに頼らざるを得ない背景には、日常生活で睡眠を正確に測定する機会が限られていることが挙げられる。つまり、睡眠検査の標準法である終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査には、「原則的に入院検査が必要とされるため患者の負担が大きい」「日常環境での睡眠状態を検査できない」「実施できる医療機関と検査キャパシティが限られる」などの問題がある。

睡眠障害の治療を受けていない421人を対象に、インソムノグラフのデータを分析

この課題を解決するため、筑波大学発スタートアップ企業のSʼUIMINは、自宅で簡単に睡眠時脳波を計測できるInSomnograf(インソムノグラフ)を開発した。インソムノグラフはPSG検査と同等の精度で睡眠を測定できることが明らかになっており、すでに睡眠健康診断に活用されている。今回の研究では、実際に生活している中で脳波を測定して集められたこの健康診断データを利用して、自覚的な睡眠評価と客観的な睡眠評価の潜在的な相違を評価した。

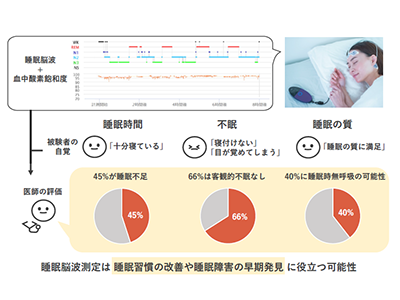

研究グループは睡眠障害の治療を受けていない421人(日本在住の20~79歳(平均年齢47.3歳)、男性47%、女性53%)を対象とし、健康診断の一環としてインソムノグラフを活用して取得したデータを分析した。このデータには、1人あたり1~6晩の睡眠脳波と血中酸素飽和度の測定データ(客観的な睡眠データ)、睡眠に関する質問票回答(自覚的な睡眠評価)、そしてこれらのデータから「不眠」「睡眠不足」「睡眠時無呼吸」等の観点に対して医師がつけた評価が含まれていた。分析では、「質問票回答のみで評価される自覚的な睡眠評価」と「計測から得られる客観的な数値データによる評価」のそれぞれについて、医師の評価との相違や関連を調べた。

自覚なし/客観的な睡眠不足45%、睡眠不調の自覚あり/客観的な問題なし66%

その結果、医師の評価は客観的な数値と強く関連しているものの、自覚的な睡眠の評価とは全く異なる場合があることが判明した。これは、自覚的な睡眠の評価と客観的な数値が乖離している人がいることによるものだった。

具体的には、自分では十分な睡眠をとっていると思っている対象者のうち、45%で睡眠不足が客観的に疑われ、一方で、実際の睡眠時間が短い対象者が、睡眠時間を過大評価する傾向が明確に認められた。また、質問票で睡眠の不調を訴えている対象者のうち、66%は客観的な問題はなかった。このほか、自分では睡眠の質が「良い」と感じているグループと「悪い」と感じているグループの間で、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の有リスク者の割合がほとんど変わらないことも判明した。

自覚だけの睡眠健康評価は困難、客観的な睡眠計測と医師の総合的な評価が重要

今回の分析結果は、「眠れないと悩んでいる人が、実は思っているよりも眠れている」「十分な時間を眠っていると認識している人が、実は睡眠不足である」「睡眠の質に問題がないと思っている人が、実は中等症以上の睡眠時無呼吸症候群に該当する」といった可能性があることを示している。つまり、自覚だけで睡眠の健康評価を十分に行うことは難しく、自宅での睡眠脳波測定に基づく睡眠データを併用し、総合的に判断することで、睡眠障害の早期発見や適切な予防、介入、治療につながると考えられる。

また、睡眠状態に関する自覚と客観的なデータの乖離を適切に評価する重要性も示唆されたことから、今後さらに睡眠脳波をより詳細に分析し、客観的には眠れているのに「眠れない」と感じているケースのメカニズムを解明していく、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 TSUKUBA JOURNAL