幼少期にヒト乾燥硬膜移植を受け、成人以降に脳出血を発症したCAA患者を対象に調査

新潟大学は1月22日、ヒト乾燥硬膜移植後に発症した脳アミロイドアンギオパチー(CAA)患者の脳内アミロイドとタウタンパク質の蓄積パターンを、PETイメージングを用いて世界で初めて可視化し、新たな病態を解明したと発表した。この研究は、同大脳研究所脳神経内科学分野の畠山祐樹医師、小野寺理教授、同研究所統合脳機能研究センターの木村篤史特任助教、島田斉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

CAAは、脳血管壁にアミロイドβタンパク質が蓄積する疾患。これまでの研究から、アミロイドβタンパク質が移植されたヒト乾燥硬膜を介して伝播する可能性が指摘されていたが、タウタンパク質については、ヒト乾燥硬膜移植後のCAAにおける生体内での蓄積パターンや伝播メカニズムがよくわかっていなかった。

研究では、幼少期にヒト乾燥硬膜移植を受け、成人になって以降に脳出血を発症したCAA患者を対象に、11C-PiBを用いたアミロイドPETと、Florzolotau(18F)を用いたタウPETにより脳内タンパク質の蓄積を詳しく調べた。

タウタンパク質、移植部位と同側の大脳皮質に顕著に蓄積することを生体内で初めて確認

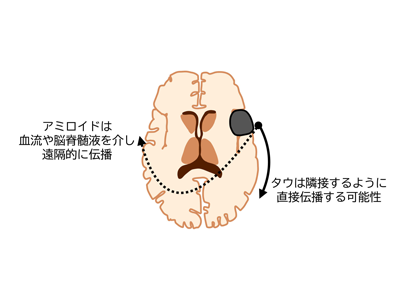

その結果、アミロイドPETでは、ヒト乾燥硬膜移植部位と反対側の大脳皮質に局所的な集積が見られることがわかった。これは、これまでの報告と一致しており、アミロイドβタンパク質が血流や脳脊髄液を通じて広がる可能性を裏付けるものだった。また、タウPETでは、ヒト乾燥硬膜移植部位と同じ側の大脳皮質に強い集積が認められた。これは、実際に人の脳内でタウタンパク質の蓄積パターンを初めて示した画期的な発見である。

この結果は、タウタンパク質が移植したヒト乾燥硬膜から直接的に広がる可能性を示している。特に、これまで生きている人の脳でヒト乾燥硬膜移植部位のタウタンパク質の広がりを捉えた報告はなく、初めてその可能性を示した。

タウタンパク質が原因の神経変性疾患の病態を解明にもつながる成果

研究成果は、ヒト乾燥硬膜移植後のCAAにおけるアミロイドとタウタンパク質の伝播の仕組みの解明に大きく貢献するものだ。また、CAAだけではなくタウタンパク質が原因となるさまざまな神経変性疾患の病態を解明し、新しい治療法を開発する手がかりになる可能性がある。「今後は、より多くの患者での検討や長期的な経過観察を行うことで病気の仕組みをさらに解明し、効果的な治療法の開発につながることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・新潟大学 プレスリリース