軟膏・フィルムなど使用の口腔粘膜炎治療、使い勝手の面で課題あり

東京理科大学は1月22日、口腔粘膜炎を不快感なく治療できる製剤への応用を見据えた、茶カテキンを含有するゲル剤の開発に成功したと発表した。この研究は、同大薬学部薬学科の花輪剛久教授、廣瀬香織助教、日塔理恵子氏(202年度薬学科卒業)、横田渉太朗氏(薬学科6年生)、河野弥生講師(研究当時、現:名古屋市立大学大学院薬学研究科教授)、M五協フード&ケミカル株式会社の鈴木夢生氏、田渕彰博士、大和谷和彦博士の研究グループによるもの。研究成果は、「ACS Omega」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

口腔粘膜炎の治療には、軟膏、フィルム、洗口液、貼付剤などの外用薬が主に使用されている。しかし、製剤を一旦口に含み、含嗽後に吐出する、製剤を適用するために口腔内に指を挿入しなければならないなど、使い勝手の面で課題がある。そのため、患者が簡便かつ快適に使用できる製剤の開発が待たれている。

治療効果期待の茶カテキンを含有するキシログルカン粘接付着性フィルムを開発

キシログルカンはタマリンドの種子由来の水溶性ポリマーで、日本、台湾、韓国、中国、米国などで、厳しい安全性審査を通過し、食品の増粘剤、安定剤、ゲル化剤として広く使用されている。一方、緑茶から抽出されるカテキンの誘導体であるエピガロカテキンガレート(EGCG)は、抗酸化作用、抗腫瘍作用、抗菌作用、バイオフィルム抑制作用が報告されており、現在、口腔粘膜炎治療への応用が検討されている。そのため、EGCGのこうした効用とキシログルカンのゲル化特性を組み合わせることで、口腔粘膜炎の新たな治療薬として応用できる可能性がある。しかし、EGCGとキシログルカンからなるゲルは食品添加物としての使用例はあるが、製剤に応用された例はまだない。

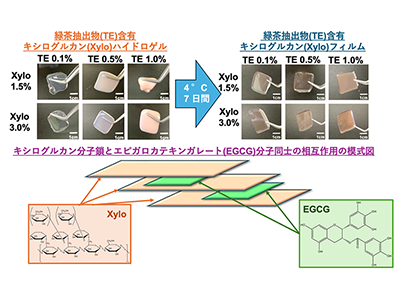

今回の研究では、口腔粘膜炎の予防と治癒に有用な製剤の開発を目的として、EGCG75%および>40%からなる粘接着性フィルムを調製した。EGCGだけでなく、日本ではさまざまなカテキンを含む茶葉抽出物が安価に入手可能あることを踏まえ、こうした茶葉抽出物をキシログルカンからなるゲル製剤(キシロ/TEゲルフィルム)を開発。臨床応用を見据え、ゲル化挙動および物理化学的性質を調べた。

高い強度+吸水性、市販フィルムと同等の接着力を確認

キシロ/TEゲルフィルムの外観はわずかに褐色で、茶葉抽出物の含量が高くなるにつれて透明度が低下し、平面構造を維持したまま、透明度の高い褐色のフィルム状物質になることが確認された。これらのキシロ/TEゲルフィルムについて、アフタ性口内炎への応用を視野に、フーリエ変換赤外分光光度計(Fourier transform infrared spectrometer:FTIR)解析、ゾル-ゲル転移温度、水分の脱離挙動、破断強度試験、吸水挙動、接着性、そしてゲルフィルムからのEGCGの溶解速度について解析を行った。その結果、キシログルカンとカテキンの量を変えることで、EGCGのゲル強度、接着性、吸水性、溶解速度を調節できることが示唆された。すなわち、キシロ/TEゲルフィルムは高い強度を示し、吸水性も高いことからハイドロゲルフィルムと同様の特性を得ることができ、さらに、接着試験では、キシロ/TEゲルフィルムは市販フィルムと同等の接着力をもつことが示された。

アフタ性口内炎等を不快感なく治療できる製剤として期待、今後効果検証へ

今回の研究結果は、キシロ/TEゲルフィルムがアフタ性口内炎を不快感なく治療できる製剤として求められる物理化学的特性を有していることを示唆している。同研究を主導した花輪教授は「茶葉の成分である茶カテキンを口腔粘膜炎の予防・治療薬に応用しようという発想は、これまでになかったものだ。さらに、食品添加物として安全性が確立しているキシログルカンを用いて、茶カテキンをゲル化して服用性・使用性の向上を図っていることから、製剤としての実現性が高いと期待される。がん化学療法や放射線療法により生じる口腔粘膜炎を植物由来成分であるカテキンで予防・治癒できれば、がん治療の効率化、ひいては患者のQOL向上につながるだろう。口腔内の清潔を維持するためのサプリメントへの応用も期待できる」と、同研究の意義を語っている。研究グループは今後、キシロ/TEゲルフィルムをさらに改良して製剤の物性を改良するとともに、細胞実験などを通じて口内炎治療薬としての安全性と有効性を評価する予定だとしている。

▼関連リンク

・東京理科大学 プレスリリース