ウエイトリフティングとジャンプ、両者に期待されるトレーニング効果の違いは?

早稲田大学は1月21日、アスリートの瞬発力トレーニングで頻繁に用いられるウエイトリフティング種目とジャンプ種目の違いを力学的に分析し、軽い負荷から重い負荷まで全て全力で実施できるジャンプ種目とは異なり、ウエイトリフティング種目は重い負荷でしか全力を出せず、比較的遅い速度域でのみジャンプ種目と同等の力が発揮される特性を持つことが明らかになったと発表した。この研究は、同大大学院スポーツ科学研究科(当時)の神林壮真氏、帝京大学スポーツ医科学センターの武井誠一郎助教、早稲田大学スポーツ科学学術院の平山邦明准教授らの研究グループによるもの。研究は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

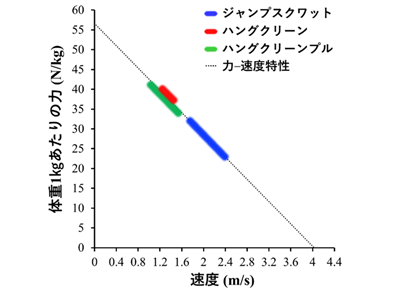

サッカーやラグビー、陸上短距離走など多くのスポーツ競技において、瞬発力が勝敗を左右する重要な要因とされている。瞬発力に関わる要素の一つに、素早く動くなかで大きな力を発揮する能力がある。筋肉には、遅い動きでは大きな力を発揮できるものの、速い動きでは大きな力を発揮できないという「力-速度特性」がある。多くのスポーツでは、静止状態からの加速や最大速度での運動など、異なる速度条件下での高い力発揮が求められる。そのため、アスリートのトレーニングは、向上させたい動作速度に対応した速度領域で行うことが必要だ。

従来の研究では、ジャンプスクワット(自体重~バーベルを担いだジャンプ)は、全身の爆発的な力を効果的に鍛えるために優れた運動とされ、特に幅広い負荷に対応できる点で高く評価されてきた。一方で、ハングクリーンやハングクリーンプルといったウエイトリフティング種目は、力と速度の向上に役立つと考えられているが、それぞれの種目が力-速度特性のどの部分に作用するかについては十分に明らかになっていなかった。しかし、重いバーベルを担いだジャンプスクワットは、着地時に膝や腰を痛める可能性が高いなどの理由から敬遠される傾向があり、多くのアスリートはウエイトリフティング種目で瞬発力を鍛えていた。

ウエイトリフティングで割合の負荷をさまざま設定、発揮される力と速さを測定

今回の研究では、ウエイトリフティングの主要種目であるハングリーンおよびハングクリーンプルが、下肢の力-速度特性のどの速度域に効果を発揮するのかを、着地衝撃を緩和する特殊な安全装置を使ったジャンプスクワットと比較した。バーベルを肩でキャッチする「キャッチ動作」があるハングクリーンと、「キャッチ動作」がないハングクリーンプルにおいて、どちらの種目も「どの負荷で」「どの速度域に」「どれだけの力を出せるのか」という点を明確にすることを目的とした。

研究では、選手が実際に持ち上げられる最大重量(1RM)に対してさまざまな割合の負荷を設定し、その際に発揮される力と速度を高精度のフォースプレート(地面反力計)で測定するという手法を用いた。

ハングクリーンやハングクリーンプルは低~中速度域に効果的、高速度域は十分ではない可能性

その結果、ハングクリーンは1RMの60%以上、ハングクリーンプルは1RMの40%以上の中~重負荷において、最大の力を発揮できることが示された。一方、それよりも軽い負荷では、ジャンプスクワットのように身体とバーベルを空中に放り出すことができないため、力や速度の発揮が抑制される傾向が確認された。つまり、ハングクリーンやハングクリーンプルは「低~中速度域」へ効果的に作用し、「高速度域」に対しては十分なトレーング刺激を与えない可能性があることが判明した。

課題に正確に対応したトレーニングが可能になることに期待

これらの成果は、アスリートの瞬発力向上トレーニングを各競技の特性や個人差を考慮して実施することを可能にする大きな一歩と考えられる。例えば、スプリント走の最初の加速局面の瞬発力を鍛えたければウエイトリフティング種目、トップスピードに近い速度に達した局面の瞬発力を鍛えたい場合はジャンプ種目といった具合に、課題により正確に対応したトレーニングが可能になることが期待される。

「今回の研究はあくまでもトレーニング種目の特徴を明らかにしたに過ぎない。トレー二ングに対する適応には特異性があり、身体は与えられた刺激に応じた適応をするので、ジャンプ種目やウエイトリフティング種目の特徴を反映した適応が起こることが予想されるが、まだ確信的ではない。今後は、実際に各種目のトレーニングをして力-速度特性がどう変化するか確認することが必要だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・早稲田大学 プレスリリース