「2つの神経系障害」仮説、神経基盤の裏付けは?

京都大学は12月27日、パーキンソン病における認知機能低下の神経基盤として、2つの独立した神経系の障害が関わっていることを示したと発表した。この研究は、同大医学研究科の吉村賢二博士課程学生(研究当時、現:大阪市立総合医療センター)、医学研究科の花川隆教授、髙橋良輔教授、澤本伸克教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「European Journal of Neurology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

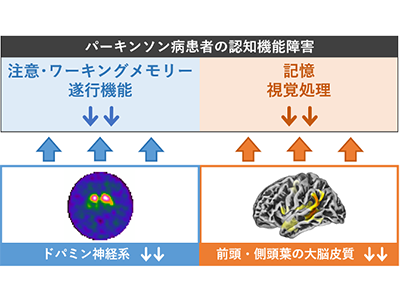

神経変性疾患の一つパーキンソン病の認知機能障害では、注意や遂行機能、記憶、視覚機能といったさまざまな領域(認知ドメイン)で機能障害が見られ、かつその進行のスピードもさまざまである。この多様な症状・経過を説明するため、ドパミン神経系と大脳皮質という2つの異なる神経システムの障害が独立してパーキンソン病の認知機能低下に関わっているという仮説(dual-syndrome hypothesis)が提唱されてきた。しかし、この仮説の神経基盤を調べた研究はなく、神経学的な裏付けはないままだった。

神経障害と各認知ドメイン機能低下の関連を検証、複数の画像検査より

そこで今回研究グループは、複数の画像検査を用いることでパーキンソン病患者の認知機能障害におけるこれらの神経システムの障害と各認知ドメインの機能低下の関連を明らかにすることを目標とした。

今回の研究では、パーキンソン病患者155人を対象に認知機能、ドパミントランスポーター単一光子放射線断層撮像を評価。また、同意を得られた76人の患者、および56人の健常ボランティアでは7テスラ頭部磁気共鳴画像法(MRI)構造画像も評価した。国際学会のガイドラインに準じて複数の認知ドメインの機能を評価し、パーキンソン病患者をその結果に準じて認知機能が保たれている、もしくは軽度認知障害へと分類した。

「注意」はドパミン神経障害、「記憶」は前頭側頭葉の大脳皮質の菲薄化と関連

各認知ドメインの機能と神経障害との関連を調べた結果、注意や遂行機能のドメインの機能は尾状核へ投射するドパミン神経の障害と関連した一方、記憶や視覚処理のドメインの機能は前頭側頭葉の大脳皮質の菲薄化と関連していた。

パーキンソン病認知機能障害に、大脳皮質の前頭葉・側頭葉障害が重要

また、軽度認知障害のパーキンソン病患者では健常者に比べ大脳皮質がほぼ全域にわたって萎縮していた。一方、認知機能の保たれている患者でも健常者に比べ頭頂葉・後頭葉の大脳皮質に広い範囲で萎縮が見られた。このことから、大脳皮質については特に、前頭葉・側頭葉の障害がパーキンソン病における認知機能障害に重要な役割を果たすことが示唆された。

今後、縦断研究による変化・各神経障害の病理学的データなどの評価へ

パーキンソン病の認知機能障害に対する治療介入には、障害されているシステムに応じてそれぞれ異なるアプローチが必要となり得る。そのため、同研究成果は、疾患修飾治療の開発への新たな知見となる可能性を示している。今回の研究は画像データのみを解析した横断研究のため、今後は縦断研究による変化、それぞれの神経障害の病理学的データなどさらなる評価が必要と考えている、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 プレスリリース