アレルギー性皮膚炎マウスモデルにストレス負荷プロトコール応用で解析

順天堂大学は12月23日、精神的ストレスが皮膚アレルギーを悪化させるメカニズムを解明したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科環境医学研究所の吉川宗一郎准教授、冨永光俊 先任准教授、髙森建二特任教授、同大大学医学研究科免疫学の三宅幸子教授ら、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の浦上仁志大学院生、同大学術研究院医歯薬学域(医)の森実真教授ら、東京科学大学、長崎大学、鳥取大学の研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Allergy and Clinical Immunology」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

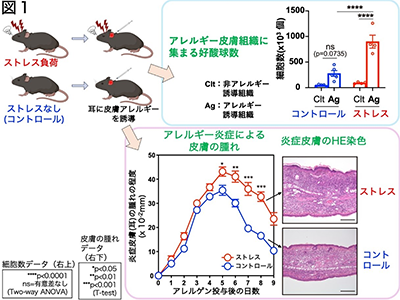

「病は気から」という古いことわざにもあるように、精神的ストレスは自己免疫疾患やアレルギー、がんを含むさまざまな疾患の増悪や発症に関与することが知られている。特に、アトピー性皮膚炎は古典的な心身症の分類であるHoly sevenの一つにも数えられていたこともあり、その発症や悪化には精神的ストレスが深く関わっていると考えられてきた。しかし、この分子メカニズムについてはまだ十分解明されておらず、長らく不明なままだった。そこで今回の研究では、同メカニズムを解明するために考案した、独自のストレス負荷プロトコールをアレルギー性皮膚炎マウスモデルに応用することで解析を行った。

ストレス<交感神経活動↑<ノルアドレナリン↑<マクロファージAdrb2に作用<皮膚炎悪化

マウスにストレス負荷をかけた後にアレルギー性皮膚炎を発症させたところ、皮膚炎症の悪化(皮膚の腫れの増大や、炎症を起こす免疫細胞の集積が増加)が再現できた。このアレルギー皮膚炎症の悪化は、交感神経を除去したマウスやマクロファージだけにβ2アドレナリン受容体(Adrb2)を欠損するマウスでは観察されないことから、交感神経から放出されるストレスホルモンのノルアドレナリンがストレスによって交感神経活動が亢進したために多量に放出され、これがマクロファージのβ2アドレナリン受容体に作用することで引き起こされていることが示唆された。

Adrb2発現の抗炎症性マクロファージ、ノルアドレナリンの作用で抗炎症機能が減弱と判明

ストレスホルモンに晒されたマクロファージは、炎症抑制機能に関連する遺伝子の発現が減少していることも判明。さらに、ストレス負荷をかけたマウスの炎症組織にいる抗炎症マクロファージでは実際に炎症抑制機能も弱まっていることが確認された。通常のアレルギー反応では、炎症を引き起こす反応(アクセル)と抑制する反応(ブレーキ)が同時に起こっており、炎症を引き起こす反応が炎症を抑制する反応を上回るとアレルギー炎症が強く引き起こされる。これらの結果から、炎症のブレーキ役を担っていたマクロファージの機能がストレスによって弱まったことにより、相対的に炎症を引き起こす反応が強くなってしまったため、皮膚アレルギー炎症が悪化していると考えられた。

皮膚炎組織に死んだ細胞が蓄積<DAMP↑<Caspase-1依存的に炎症細胞がさらに浸潤

また、ストレスによって抗炎症作用が弱まった皮膚炎症組織では細胞の死骸が蓄積し、これによりダメージ関連分子パターン(DAMP)因子が増加。これが新たな炎症を起こす引き金となっていると考えられた。そこで、DAMPによって引き起こされる炎症を抑えるために、この反応に関連する分子であるCaspase-1やインフラマソーム関連分子(NLRP3)の阻害剤をマウスに投与するとストレスによって悪化した皮膚アレルギー炎症が消失することもわかった。

ストレス性の皮膚アレルギー炎症への新規治療法開発に期待

今回の研究成果により、特化した治療薬がなく、発症メカニズムも不明であった精神的ストレスによる皮膚アレルギー増悪メカニズムを解明された。ストレスが免疫細胞の性質まで変えることが明らかになったことから、同研究成果は皮膚アレルギーのみならず、他のストレス関連性の疾患がどのようにして発症しているかを解き明かすヒントにもなると期待される。また、Caspase-1阻害剤がマウスモデルでは有効であったことから、こうしたストレス性の皮膚アレルギー治療には有用である可能性があり、今後さらなる研究を進めていく必要がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・順天堂大学 プレスリリース