身体運動の制御が困難なだけでなく、運動主体感も奪われている可能性

畿央大学は11月26日、脳卒中後の運動障害が招くさまざまな不快感から、「自分が自分の運動を制御している」という感覚である運動主体感を分離して評価し、運動主体感が上肢使用量に影響することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周センター長、産業技術総合研究所の宮脇裕氏(同大ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cortex」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脳卒中後の運動障害は身体運動の制御を困難にし、「自分が自分の運動を制御している」という感覚、すなわち運動主体感(Sense of Agency)を奪う可能性がある。運動主体感は、運動制御だけでなく、行為の動機付けや注意分配に関与し、この感覚が伴わない行為は実行されにくくなることが示唆されている。これらの知見に基づけば、運動主体感の低下は行為頻度の減少を招き、身体活動量、特に上肢の使用量を減少させる可能性が考えられる。しかし、運動障害は麻痺肢の重たさやぎこちなさなどの不快感も招くため、運動主体感それ自体が上肢使用量に影響するのかは明らかではなかった。

不快感から運動主体感を分離して評価する質問表を開発

この検証のためには、不快感から運動主体感を分離し、運動主体感それ自体を定量化する必要があった。そこで研究グループは、独自に開発した質問紙と、Fugl-Meyer Assessmentなどの臨床評価尺度を用いて、脳卒中後患者156人の運動主体感と、感覚運動機能および認知機能を縦断的に評価した。

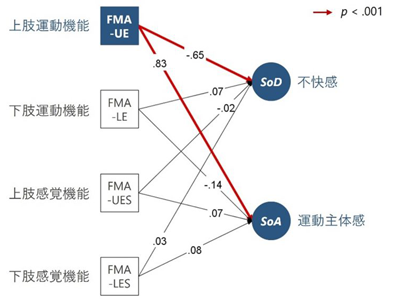

質問紙には、運動主体感の関連・非関連項目を含み、因子分析後の因子パターンに基づき項目が選定された。その後、適合度指標に基づき、運動主体感と不快感を分離した2因子モデルと分離しない1因子モデルを比較した。これらを経て抽出した因子を用いて、構造方程式モデリング(SEM)により臨床アウトカムとの関連を分析し、voxel-based lesion-symptom mapping(VLSM)により損傷部位との関連を分析した。さらに、縦断的変化を反映する回帰直線の傾きを推定した上で、多母集団同時分析により運動主体感の向上が上肢使用量の改善に関連するかを精査した。

不快感ではなく運動主体感の低下が上肢使用量の減少に関連

その結果、適合度指標から2因子モデルが支持され、運動主体感と不快感が因子として分離・抽出された。SEMおよびVLSMの結果、運動主体感は認知機能や損傷部位ではなく、上肢運動障害の重症度に応じて有意に低下することが示された。

興味深いことに、上肢使用量は不快感ではなく、運動主体感に有意に関連することが明らかになった。そして、運動障害が運動主体感の低下を介して上肢使用量を減少させるという運動主体感の有意な媒介効果を認めた。

さらに、多母集団同時分析の結果、中等度から重度の運動障害を有する患者では、低下していた運動主体感が向上した場合に、上肢使用量の改善が有意に大きくなることが示された。

質問紙の臨床実装に向け今後は妥当性を検証

これまでの臨床現場では、運動主体感は単一の質問項目によりスクリーニング的に評価されることが多く、不快感などのバイアス混入が懸念されてきた。これに対し今回の研究は、不快感から運動主体感を分離するための質問紙を開発し、運動主体感それ自体が上肢使用量に影響することを明らかにした。「運動主体感という臨床において新たに評価すべき指標を提案するとともに、その評価ツールの臨床実装に向けた基礎的知見を提供する結果だ。今後、質問紙の臨床実装に向けて、その妥当性の検証をさらに進めていく予定」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・畿央大学 プレスリリース