B-ALL治療成績は改善したが、再発や合併症のリスクが課題として残る

東京大学医学部附属病院は11月13日、小児の急性リンパ性白血病に対する多施設共同臨床試験により、これまでの国内外の治療を参考にして改良した治療骨格が、合併症リスクを抑えながら最高水準の生存率を達成できることを示したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科小児科学の加藤元博教授と、埼玉県立小児医療センター血液・腫瘍科の康勝好科長、日本小児がん研究グループ(JCCG)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Clinical Oncology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

急性リンパ性白血病は小児がんの中で最多の疾患であり、その中でも「B前駆細胞性急性リンパ性白血病(B-ALL)」は最も頻度が高い病型である。日本では、年間に約400人の子どもが罹患している。

これまでの国内外の研究グループの臨床試験により、B-ALLの治療成績は改善した。しかし、まだ再発が一定の割合で起こるだけでなく、強力な治療により命に関わる急性期の合併症を起こしてしまうことや、生活の質に影響する晩期合併症のリスクが残ることが課題になっている。

ALL-B12臨床試験、層別化治療のリスク分類を再構成しリスクごとの治療を実施

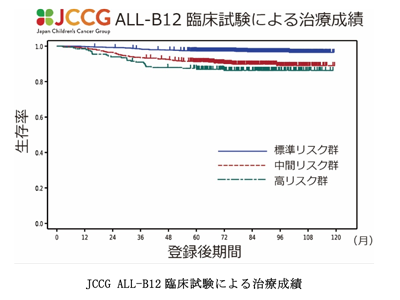

そこで、JCCGにより実施したALL-B12臨床試験では、これまで国内外で実施された臨床試験の結果を参考にして、層別化治療のリスク分類を再構成し、中間リスク群と高リスク群ではアスパラギナーゼなどの薬剤で強化しつつ、標準リスク群では晩期合併症のリスクになるアントラサイクリン系抗がん剤を減らした。さらに、同様に高リスク群では晩期合併症を引き起こしうる予防的頭蓋放射線照射を撤廃し、同種造血細胞移植の適応を厳選して治療を実施した。全国の144の小児白血病治療施設の協力により、1,936人の患者(うち、1,804人が臨床試験としての解析対象)が登録された。

98.9%の患者が寛解達成、国際的にも最高水準の治療成績

これらの結果、98.9%のB-ALLの患者が寛解を達成し、寛解導入療法中の死亡率は0.6%だった。寛解後の合併症死亡率も0.6%と抑えることができ、5年無イベント生存率85.2%、5年全生存率94.3%と国際的にみても最高水準の治療成績を得ることができた。さらに、それぞれのリスク群ごとのランダム化比較試験により、標準リスク群での維持療法中の強化の意義や中間リスク群でのアスパラギナーゼの強化の意義を確認し、高リスク群でのブロック型治療と強化大量メトトレキサート療法の比較を行い、これまで実施されていた治療相のそれぞれの意義を評価した。

病態の解明や新たな治療開発にもつながると期待

臨床試験を通じた診断と診療の標準化により、日本全国の多数の施設で実施可能な「標準治療」を確立することができた。希少な小児がんの臨床試験では、このように全国規模で連携した取り組みが必要であり、JCCGによるオールジャパンの体制により実施できた臨床研究である。

この「標準治療」を基に、さらなる改善を目指すために継続的な臨床試験が行われており、現在はALL-B19臨床試験が実施されている。「このALL-B12臨床試験を通じた臨床情報と検体の収集により、病態の解明や新たな治療開発につながることも期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学医学部附属病院 プレス発表