治療成績の低さが課題の細胞移植療法

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は11月8日、脳卒中や外傷性脳損傷を要因とした脳の神経障害に対する、細胞移植治療の有効性を高める技術に関する研究結果を発表した。この研究は、同研究所の髙橋淳教授、佐俣文平研究員、山上敬太郎大学院生(CiRA臨床応用研究部門)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Stem Cells Translational Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

外傷性脳損傷や脳卒中などにより大脳の運動野が損傷を受けると、長期間の運動麻痺が起きるなど、重大な運動機能障害が引き起こされる場合がある。これらの治療には薬物療法や手術、リハビリテーションが行われるが、中枢神経系(CNS)の再生能力の低さから効果には限界があり、根治療法の開発が求められている。ヒトiPS細胞由来の脳オルガノイドを用いた細胞移植療法は、障害を受けた神経回路を修復し、運動機能の回復を促進することから、新しい治療法として注目されている。しかし、患者への細胞移植後の急性細胞死による治療成績の低さが課題として残されている。

脳オルガノイド由来ニューロン、ヒト組換え成長因子rhPGRN処理でアポトーシス減少

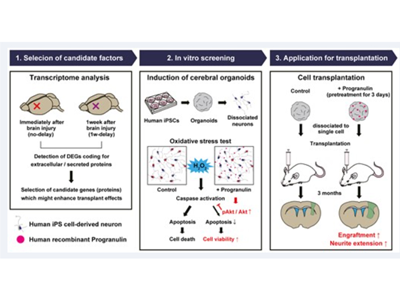

今回研究グループは、成長因子として知られるN結合型糖タンパク質のプログラニュリン(PGRN)でヒトiPS細胞由来脳オルガノイドを前処理すると、マウスの脳に移植した際に細胞の生着と神経突起伸長の両方を改善することを明らかにした。

過去の報告において、外傷性脳損傷1週間後の脳組織は、損傷直後と比較して細胞移植後の細胞の生着や神経突起伸長の成績が良いことがわかっていた。そこで、外傷性脳損傷の1週間後の脳組織は、損傷直後と比較して細胞移植に適した環境を持っているという仮説を立て、神経損傷治療に有効性を示す可能性のある候補物質の選定を行った。トランスクリプトーム解析により、脳損傷直後と1週間後の2つの時間状態間の脳組織におけるRNA発現を比較し、候補物質を選択した。候補物質が、脳の損傷したニューロンにどのような影響を与えるかを検討するために、脳オルガノイド由来のニューロンを用いて、酸化ストレス付加条件における細胞毒性試験を実施した。検討より、成長因子であるPGRNのヒト組換え体(rhPGRN)の投与が、Aktリン酸化によるアポトーシスを減少させ、ニューロンの生存率を強化する作用があることがわかった。

rhPGRNで前処理したiPS由来脳オルガノイド、生着効率向上で神経突起伸長促進

さらに、rhPGRNの細胞移植治療の効果を検証するために、rhPGRNで処理したヒトiPS細胞由来脳オルガノイド(hiPSC-CO)をマウスの脳に移植し、3か月後に脳の組織学的評価を実施。その結果、処理をしていない群と比較してrhPGRN処理群ではhiPSC-COの生着効率が大幅に向上し、マウス脳の皮質脊髄路に沿って神経突起伸長が促進されていることが確認された。

安全・効果的な細胞移植治療法の開発へ

今回の研究結果より、rhPGRNが細胞移植治療時のiPS細胞由来ニューロンの生着と神経突起伸長を強化するプライミング剤として作用する可能性があることが示唆された。今後は、投与経路や腫瘍形成の可能性などを検討し、詳細に効果を検証することで、より安全で効果のある細胞移植治療法の開発を行っていく、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学iPS細胞研究所(CiRA) プレスリリース