従来のバルーン拡張法では治療後も症状が残るなどの課題

東北大学は10月31日、慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)の治療において、圧測定カテーテルにより肺動脈内の血栓による狭窄部位の狭窄度を圧較差により数値化し、肺動脈バルーン形成術の治療効果を客観的に判定する新治療法の開発に成功したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科循環器内科学分野の安田聡教授、矢尾板信裕病院講師、佐藤大樹助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「JACC Cardiovascular Interventions」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

CTEPHは、肺動脈内に生じた血栓により血流が障害される致死的疾患である。治療法としては、手術により血栓を取り除く外科的治療に代わり、最近では、より低侵襲のカテーテル治療である、病変部を風船(バルーン)で膨らませるバルーン肺動脈拡張術が普及してきた。その際、肺動脈病変に対するバルーンによる拡張の際に、どの場所をどの程度膨らませばよいかを判断する指標が、血管を造影剤で映した際の流れやすさという視覚的な判断によって行なわれてきた。ただしこの方法では、治療後も肺高血圧症と息切れなどの症状が残るなどの課題があり、治療効果をより客観的に評価する検査法が求められていた。

圧測定カテーテルを用い、狭窄部位より近位部の圧に対する遠位側の圧力の比率を評価

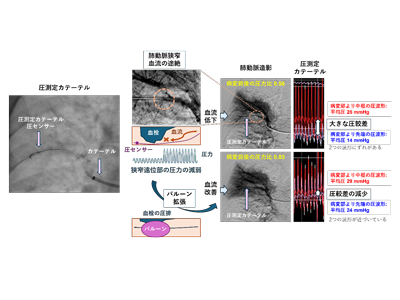

研究グループは、病変ごとに圧測定カテーテルを用いて、流れづらさを数値化することによって、血流の改善が十分かどうかを評価しながらバルーン肺動脈拡張術を行う新しい治療戦略に着目した。具体的には、肺動脈の狭窄部位より近位部の圧に対する遠位側の圧力の比率を評価項目とした。この比率が高いほど圧較差が少ない、つまり血流が改善されているということになる。分析した結果、この比率が0.7を越えて改善すると、周囲の肺実質に十分な血流が流れることがわかった。

圧較差が0.7以上に改善するまでバルーン拡張を実施、対照群に比べ肺高血圧症が改善

この結果を踏まえて、研究グループは、各病変で圧較差が0.7以上に改善するまでバルーン拡張を行う新規の治療方法を検討した。2020年8月~2022年3月までに同大病院でバルーン肺動脈拡張術を行った症例を、従来の血管撮影による評価を行った群(63人)と圧測定カテーテルを使用して評価を行った群(28人)に分けて解析した。

その結果、従来法(血管撮影)群ではバルーン治療後に平均肺動脈圧が25mmHgを下回る症例が60%だった。一方、圧測定カテーテルを使用群ではその割合が93%に向上するとともに(p=0.001)、合併症の頻度も4.2%に減少した(p=0.019)。圧測定カテーテルの併用はバルーン肺動脈拡張術の有効性と安全性を向上させると考えられた。

「圧測定カテーテルを使用した新しい治療戦略が、今後の慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療においてさらなる進展をもたらすことが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース