多くの抗うつ薬に抗コリン作用、AD患者の認知機能低下につながる可能性

東邦大学は10月9日、臨床で用いられている32種類の抗うつ薬が大脳皮質のムスカリン性アセチルコリン受容体に結合する可能性を評価し、9種類の抗うつ薬がアルツハイマー型認知症(AD)患者の認知機能に影響を与えずに、うつ症状を改善できる可能性を明らかにしたと発表した。この研究は、同大薬学部薬理学教室の小原圭将准教授、吉岡健人講師、田中芳夫教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Pharmacological Sciences」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ADは神経変性疾患の1つであり、その罹患率は全世界で大幅に増加している。特に超高齢社会に突入している日本では、AD患者数の増加が顕著だ。AD患者では、認知機能や学習機能に関与する脳内のコリン作動性神経が障害されていることが知られている。例えば、AD患者の脳内では、コリン作動性神経の数が減少することや、記憶・学習に関与する主要な神経伝達物質であるアセチルコリン(ACh)の合成酵素の活性が低下していることが明らかとなっている。そのため、AD患者に対しては、脳内のACh量を増やすことを目的とし、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)を阻害する薬物を用いた薬物療法が行われる。AD治療薬によるAChEの阻害は、低下したコリン作動性神経の働きを補うことで、ADの症状の進行を抑制することができる。

AD患者は、認知機能の低下だけでなく、気分が落ち込んだり、周囲への関心が低下したりするうつ症状を伴うことがある。実際に、イタリアの調査では、AD治療薬(AChE阻害薬とAChE阻害以外の作用機序を有する薬物(メマンチン))の併用療法による治療を行っている患者の約半数がうつ症状を改善する抗うつ薬を処方されていたという報告もある。しかし、多くの抗うつ薬は、コリン作動性神経の働きを阻害する抗コリン作用を有するため、抗うつ薬の使用は、AD治療薬の効果を打ち消すとともに、AD患者の認知機能のさらなる低下につながる可能性がある。しかし、臨床で使用されている抗うつ薬が脳内でどの程度抗コリン作用を発揮するかに関しては、情報が不足していた。

臨床使用の抗うつ薬で抗コリン作用を示さない薬剤9種を特定、マウス大脳皮質で

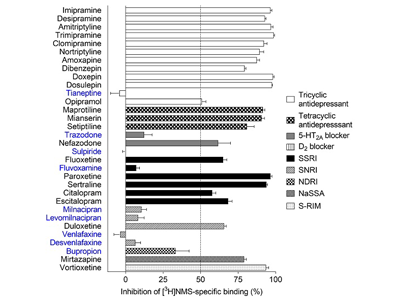

今回の研究では、マウスから摘出した大脳皮質を用いて、[3H]N-メチルスコポラミン([3H]NMS)の特異的結合に対する32種類の抗うつ薬の影響を評価した。まず、各種抗うつ薬の臨床で到達する血中濃度よりも高い濃度である10-4Mを用いて評価を行ったところ、9種類の抗うつ薬(チアネプチン、トラゾドン、スルピリド、フルボキサミン、ミルナシプラン、レボミルナシプラン、ベンラファキシン、デスベンラファキシン、ブプロピオン)は、[3H]NMSの特異的結合をほとんど阻害せず、大脳皮質のムスカリン性アセチルコリン受容体にほとんど結合しない(抗コリン作用を示さない)ことが示された。これらの抗うつ薬は、AD患者の認知機能に影響を与えにくく、AD患者のうつ症状の治療に適していると考えられた。

抗コリン作用を示す可能性が極めて高い抗うつ薬10種も判明

一方、それ以外の23種類の抗うつ薬はムスカリン性アセチルコリン受容体に結合する(抗コリン作用を示す)ことが明らかとなった。23種類の抗うつ薬の抗コリン作用の強さを評価するため、[3H]NMSの特異的結合に対する阻害反応曲線を作成したところ、いずれの薬物も濃度依存的に[3H]NMSの特異的結合を抑制した。各種抗うつ薬の抗コリン作用が、臨床で到達する血中濃度範囲内で出現する可能性を検証するため、この阻害曲線と臨床血中濃度を重ね合わせて検討したところ、10種類の抗うつ薬(イミプラミン(A)、デシプラミン(B)、アミトリプチリン(C)、トリミプラミン(D)、クロミプラミン(E)、ノルトリプチリン(F)、アモキサピン(G)、ドキセピン(I)、ドスレピン(J)、マプロチリン(L))が、臨床的に到達可能な血中濃度範囲内で[3H]NMSの特異的結合を20%以上阻害することが示された。

残りの13種類の抗うつ薬(ジベンゼピン(H)、オピプラモール(K)、ミアンセリン(M)、セチプチリン(N)、ネファゾドン(O)、フルオキセチン(P)、パロキセチン(Q)、セルトラリン(R)、シタロプラム(S)、エスシタロプラム(T)、デュロキセチン(U)、ミルタザピン(V)、ボルチオキセチン(W))は、臨床的に到達可能な血中濃度範囲内では、[3H]NMSの特異的結合に対する阻害は20%未満だった。

「イミプラミンなどの10種は抗コリン作用を示す可能性が極めて高く、AD患者には使用を避ける必要があると考えられる。また、ジベンゼピンなど13種の抗うつ薬は、抗コリン作用を有するものの、その作用は比較的弱いため、高用量を使用しない限りは臨床上大きな問題にはならないと考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東邦大学 プレスリリース