IBDの根治治療開発のためには、病態・創薬研究に使用できるヒトモデル開発が必要

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は9月30日、ヒトiPS細胞から作製した大腸オルガノイドに、炎症性腸疾患(IBD)の病態進行と関連が示唆されるサイトカインを作用させることで、IBDのサブタイプの一つである潰瘍性大腸炎(UC)モデルを開発することに成功したと発表した。この研究は、CiRA増殖分化機構研究部門の横井歩希大学院生らの研究グループによるもの。研究成果は、「iScience」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

IBDは近年の研究により、遺伝的背景や環境要因、腸内細菌叢の乱れなどが発症に関与することが明らかになってきたが、発症原因はいまだ十分には解明されていない。既存のIBD治療薬は症状を一時的に緩和するために使用されており、根治療法の開発が求められている。そのためにはIBDの病態研究および創薬研究に使用できるヒトモデルの開発が必要だ。

ヒトの大腸は上皮細胞や間質細胞など多種類の細胞から構成されている。IBD患者の大腸では、それらの細胞が過剰に分泌された炎症性サイトカインに応答し、相互作用することで病態が進行する。従来の大腸モデル、例えば結腸がん由来細胞株(Caco-2細胞等)や生検由来腸管オルガノイドなどは、主に上皮細胞から構成されており、間質細胞などの非上皮細胞をほとんど含まないため、病態を正確に再現することが困難だ。

研究グループは、ヒトiPS細胞は内胚葉細胞や中胚葉細胞へと分化できるため、ヒトiPS細胞を用いることで内胚葉由来の上皮細胞だけでなく、中胚葉由来の間質細胞などを含んだ大腸モデルを開発できると考えた。今回の研究では、ヒトiPS細胞から作製した大腸オルガノイドに、IBDの病態進行に関連する炎症性サイトカインを作用させることで、その病態再現を試みた。

3CKを作用させた大腸オルガノイドで炎症応答・上皮細胞障害が生じている可能性

まず、ヒトiPS細胞を大腸オルガノイドへと分化誘導した。分化誘導8日目に細胞をゲル中に包埋し、三次元的なオルガノイドを作製。分化誘導13日目にオルガノイドをクランプ状に破砕し、ウェルプレート上に再播種した。作製したヒトiPS細胞由来大腸オルガノイドのシングルセルRNA-seq解析により、腸管上皮細胞や間質細胞などの大腸を構成する多様な細胞が含まれていることが判明した。

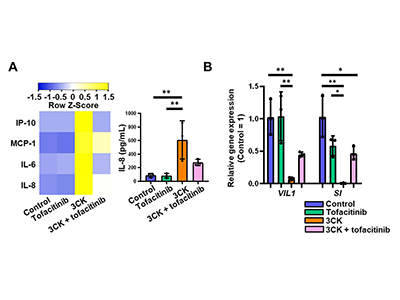

さらに、IBD患者の血清中に高濃度で存在する炎症性サイトカインTNF-α、IFN-γおよびIL-1β(3CK)をヒトiPS細胞由来大腸オルガノイドに作用させることで、IBD患者でみられる病態の再現を試みた。3CKを作用させたところ、IL-8などIBD患者大腸で発現が高い炎症性サイトカインの産生量が増加した。タイトジャンクションの構成分子であるZO-1の免疫染色の結果、3CK作用により細胞が膨張し、ZO-1の局在が変化した。また、大腸オルガノイドの経上皮電気抵抗(TEER)を測定したところ、3CKの作用によりTEERが減少したことから、上皮バリア機能が低下することが示唆された。さらに、3CKの作用により、大腸上皮細胞のマーカータンパク質であるVillinの発現量が減少した。以上の結果より、3CKを作用させた大腸オルガノイドでは炎症応答および上皮細胞障害が生じていることが示唆された。

3CK作用大腸オルガノイドの間質細胞の炎症応答、UC患者大腸に類似した応答を再現

3CKを作用させた大腸オルガノイドを用いてシングルセルRNA-seq解析を実施し、各細胞種における炎症性サイトカインの遺伝子発現を調べた。その結果、3CKを作用させた大腸オルガノイドでは間質細胞と血管内皮細胞において炎症性サイトカインの遺伝子発現量が高くなっており、これら2種類の細胞が主な炎症性サイトカインの産生源であることが示唆された。

さらに、3CKを作用させた大腸オルガノイドとIBDのサブタイプの一つであるUC患者大腸の遺伝子発現プロファイルを比較した。GOエンリッチメント解析の結果、大腸オルガノイドの間質細胞において、3CK作用によって炎症応答や自然免疫応答に関する遺伝子群の発現が上昇していた。UC患者大腸の間質細胞においても、健常な人の大腸の間質細胞と比較して、炎症応答や自然免疫応答に関する遺伝子群の発現が上昇していた。これらの結果より、3CKを作用した大腸オルガノイドの間質細胞における炎症応答は、UC患者の大腸に類似した応答を再現していることが示唆された。

開発のUCモデルでトファシチニブの治療効果の評価に成功

最後に、開発したUCモデルを用いてUCの治療薬であるトファシチニブの薬効を評価した。3CKの作用により上昇した炎症性サイトカインの産生量は、トファシチニブの作用により抑制された。3CKの作用により減少した大腸上皮細胞マーカーの遺伝子発現量は、トファシチニブの作用により回復した。これらの結果より、同モデルはトファシチニブの治療効果を評価でき、UCの創薬研究に使用できる可能性が示唆された。

潰瘍性大腸炎の原因究明や新規治療薬開発への貢献に期待

今回の研究により、ヒトiPS細胞を用いることで上皮細胞だけでなく非上皮細胞を含んだ大腸オルガノイドが開発された。また、ヒトiPS細胞由来大腸オルガノイドを用いて、上皮細胞の障害や間質細胞における炎症応答を再現したUCモデルが構築された。

「本モデルを用いてUC治療薬の薬効を評価することができた。開発したUCモデルが、疾患原因の究明や新規治療薬開発に貢献することを期待している」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学iPS細胞研究所(CiRA) プレスリリース