異常な細胞でMHCに提示された自己抗原を発見し「ネオセルフ」と命名

大阪大学は9月14日、全身性自己免疫疾患の発症機構を解明したと発表した。この研究は、同大免疫学フロンティア研究センター/微生物病研究所・ワクチン開発拠点 先端モダリティ・DDS研究センター/感染症総合教育研究拠点の森俊輔特任研究員(常勤)、荒瀬尚教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cell」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

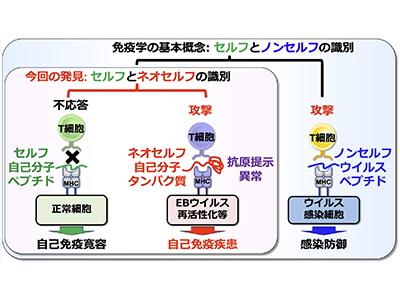

特定のMHC(主要組織適合性遺伝子複合体)の遺伝型は、ほとんどの自己免疫疾患の最も強い遺伝的リスク要因だ。T細胞はMHCに提示されたウイルス等の抗原を認識するが、T細胞は分化成熟する際にMHCに提示された自己抗原に対して寛容(不反応)になるために、自己抗原には反応しない。これはT細胞による自己(セルフ)と非自己(ノンセルフ)の識別と呼ばれ、免疫学の基本概念になっている。しかし、この従来の基本概念だけでは、なぜ自己免疫疾患で、特定の自己抗原に対する免疫応答が引き起こされるのか、なぜMHCの遺伝型が最も強い遺伝的リスク要因なのかを説明できなかった。

一方、研究グループは、これまでに考えられてきたのとは異なる細胞内経路で自己抗原がMHCに提示されるという細胞の異常状態を発見し、このような異常な細胞でMHCに提示された自己抗原を「ネオセルフ」と命名した。

ネオセルフがMHCに提示されることで自己免疫疾患が引き起こされる

研究グループはまず、ネオセルフの影響を調べるために、薬剤投与によって後天的にネオセルフの発現を誘導するマウスを樹立した。成熟マウスにネオセルフの発現を誘導すると、ネオセルフに反応するT細胞が顕著に増殖し、さまざまな自己抗体の産生が認められるなど、全身性の自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス(SLE)と同様な自己免疫疾患を発症することを発見した。

さらに、ネオセルフを認識するT細胞には自己抗体の産生を誘導する病原性があることも判明した。一方、生まれつきネオセルフを発現するマウスでは、ネオセルフに反応するT細胞がネオセルフに対して寛容状態になっているために、自己免疫疾患を発症しない。これらのことから、ネオセルフがMHCに提示されることで自己免疫疾患が引き起こされることが明らかになった。

ネオセルフが全身性自己免疫疾患の原因分子であると判明

次に、全身性の自己免疫疾患であるSLE患者のT細胞のT細胞受容体(TCR)をシングルセル解析によって、網羅的に解析した。その結果、先述のネオセルフの発現誘導マウスと同様に、SLE患者でもネオセルフに反応するT細胞が顕著に増殖していることが判明。その割合は活性化T細胞の10%にも達し、これは通常のウイルス等に対するT細胞の割合と比べても圧倒的に多く、SLEの病態においてネオセルフ応答性T細胞が中心的な役割を担っていることが明らかになった。このことから、ネオセルフが全身性自己免疫疾患の原因分子であることが判明した。

EBウイルスの再活性化がネオセルフの発現誘導を介して自己免疫応答を惹起

EBウイルスはほとんどの成人に持続感染しているが、その再活性化頻度は個人個人で異なる。再活性化の頻度が高いことが、さまざまな自己免疫疾患の発症リスクになるが、そのメカニズムについてはこれまで不明だった。同研究により、EBウイルスの再活性化によってMHCの機能異常が引き起こされ、ネオセルフがMHCに提示されることが判明した。さらに、EBウイルスの再活性化によって誘導されたネオセルフは、SLE患者における自己応答性T細胞を活性化させ、自己免疫の引き金になっていることが明らかになった。

以上の結果から、T細胞は、従来の定説であった「自己(セルフ)と非自己(ノンセルフ)の識別」に加え、「自己(セルフ)とネオセルフの識別」能を有することが判明した。自己免疫疾患においては、T細胞が自己(セルフ)とネオセルフを識別することで、本来自己の分子であるネオセルフに対する免疫応答が誘導された結果、自己免疫応答が誘導されていることが明らかになった。また、ネオセルフの提示を引き起こす要因の一つとして持続感染ウイルスであるEBウイルスの再活性化がネオセルフの発現誘導を介して自己免疫応答を引き起こしていることが判明した。

自己免疫疾患の発症機序を標的とした根治的治療開発に期待

今回の研究により、全身性自己免疫疾患であるSLEの発症機構が解明されたと同時に、T細胞による新たな認識機構が発見された。これまで、自己免疫疾患の原因が不明であるために、生物学的製剤を含めて対症療法薬しか存在せず、長期にわたる投薬が必要だった。同研究により、全身性の自己免疫疾患の発症機構が明らかになったため、自己免疫疾患の発症機序を標的とした根治的治療の開発が期待される。

「本研究によって明らかになった自己免疫疾患の発症機構はSLEばかりでなく、MHCが関与する他のさまざまな自己免疫疾患にも幅広く共通している可能性が考えられ、それらの疾患の根治的治療の開発にも応用が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU