背骨の圧迫骨折の保存療法、エビデンス少なく診療ガイドラインは未確立

筑波大学は8月20日、骨粗しょう性椎体骨折(いわゆる背骨の圧迫骨折)後に日常生活の自立度が低下する危険因子を治療法別に解析したと発表した。この研究は、同大医学医療系の船山徹講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Asian Spine Journal」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

骨粗しょう症性椎体骨折は高齢者の脆弱性骨折の中でも発生頻度が最も高く、高齢化率世界一となった日本の医療現場では施設を問わず日常的に遭遇する疾患である。骨粗しょう症性椎体骨折の急性期治療は、安静と装具を用いたリハビリテーションなどの保存療法が原則で、その後に痛みが残る患者には手術などが行われる。しかし、保存療法に関するエビデンスが非常に不足しているため、診療ガイドラインはいまだに作成されていない。このため、担当医の経験や医療施設の慣例などに基づいたさまざまな治療法が行われているのが現状である。一方、骨粗しょう症性椎体骨折では骨折の治療後に介助や車いすが必要になってしまうなど、受傷前よりも日常生活の自立度(Activity of Daily Living:ADL)が低下してしまうことがよくある。これまで骨粗しょう症性椎体骨折後にADLが低下する危険因子の報告はあったが、保存療法の違いによる危険因子の違いは不明だった。

そこで研究グループは、骨粗しょう症性椎体骨折の治療後に生じるADL低下の危険因子を抽出し、さらに非荷重期間(安静臥床)の有無により危険因子が異なるかどうかを解析した。

2週間の非荷重期間設ける保存療法検証研究の事後解析を実施

この研究は、骨粗しょう症性椎体骨折に対する2週間の非荷重期間(安静臥床)を設ける保存療法の治療効果を検証した前向きコホート研究の事後解析として実施した。

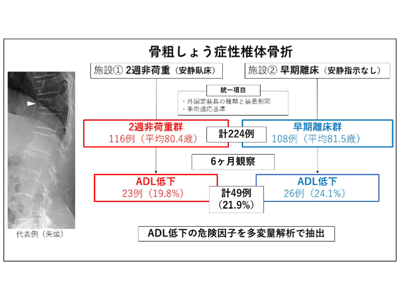

前向きコホート研究では、2018年12月~2020年12月の間に、受傷後2週間以内に治療が始まった65歳以上の骨粗しょう症性椎体骨折患者224例を研究対象とした。二次医療圏の異なる病院を2施設選定し、一方の施設では初期2週間の厳密な非荷重期間を指示した(2週非荷重群:116例)。非荷重期間中は骨折椎体の安静のためベッドの起き上がり角度を20度までに制限し、廃用症候群の予防を目的とした四肢のベッド上リハビリテーションを行った。もう一方の施設では、安静指示を行わず疼痛に合わせて早期からベッドを離れてのリハビリテーションを許可した(早期離床群:108例)。なお離床後の外固定装具の種類と装着期間、手術療法への移行基準は2施設間で統一し、併用する骨粗しょう症治療薬は担当医に一任した。2群間で患者背景(年齢、性別、受傷高位、骨密度、血液検査、画像所見など)に差はなかった。

保存療法ごとに日常生活の自立度低下の危険因子を解析

今回の研究のADL評価には、介護保険認定の際に用いられ、日本の臨床医に最も馴染みがある「障害高齢者の日常生活自立度」(4段階)を用いた。手術治療は避けられたが骨折前と比べて治療後に自立度が1段階以上低下した例と、治療中に痛みが続き骨折前のADLが回復せず手術治療へ移行した例を「ADL低下」と定義した。ADL低下は全体で49例(21.9%)、2週非荷重群では23例(19.8%)、早期離床群で26例(24.1%)だった。この研究では危険因子を多変量解析で抽出した。すなわちADL低下を目的変数とし、単変量解析の結果および臨床的見地から説明変数を全体で4個、各群では2個ずつ選択してロジスティック回帰分析によりADL低下の危険因子をそれぞれ抽出した。

早期離床群、X線撮影で椎体の不安定性大きいことが危険因子と判明

その結果、早期離床群では治療開始時のX線撮影で骨折椎体の不安定性(立位ないしは座位と仰臥位それぞれの撮影体位ごとに算出した椎体の潰れ具合の差が大きいこと)が見られることが、独立した危険因子として判明した。早期離床群ではすぐに体を動かすため、骨折椎体の不安定性が大きいと、ますます椎体の潰れが進んでしまい、骨の癒合が遅れたり姿勢が悪くなったりするためと考えられた。

2週非荷重群では、T2強調MRIの広範性低信号が危険因子

また2週非荷重群ではT2強調という撮像方法によるMRIの広範性低信号(通常白く描出される椎体内部が骨折によって黒く描出され、さらにそれが椎体内全体におよぶ所見で、骨粗しょう症性椎体骨折後に骨が癒合しにくいことを予測できる所見の一つ)が独立した危険因子として判明した。この画像所見は椎体内部が全体的にダメージを負ったことを示す。そのような場合では、非荷重期間を設けても椎体の潰れが進んだり骨の癒合が遅れたりするためと考えられた。すなわち、保存療法の違いによりADLが低下する危険因子も異なることが初めて明らかになった。

治療後のADL低下を予測する有用な指標の一つとして役立つと期待

骨粗しょう症性椎体骨折の治療目標は、高齢者の自立した日常生活を維持することにある。「急性期の骨粗しょう症性椎体骨折に対してさまざまな保存療法が存在する現状の医療現場において、本研究の成果は、治療後にADLが低下してしまうかどうかを治療開始時に予測するための有用な指標の一つとして役立つことが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 TSUKUBA JOURNAL