低強度運動時の脳血流変化、子ども対象の研究はなかった

早稲田大学は7月24日、子どもを対象に、7種類の軽運動中の前頭部の脳血流変化を専用機器「fNIRS」で測定した結果を発表した。この研究は、同大大学院スポーツ科学研究科博士後期課程の内藤隆氏、同大スポーツ科学学術院の石井香織教授、岡浩一朗教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

運動が高次認知機能である実行機能に良い影響を与えることは、これまで多くの研究で示されている。運動が認知機能を改善する要因として、脳血流の向上、脳の構造変化、神経効率の向上などが考えられている。このうち、脳血流については、中~高強度の有酸素運動の最中や直後に増加することが先行研究で示されている。しかし、低強度の運動時の脳血流変化を調べた研究はこれまでほとんどなく、とりわけ子どもを対象とした研究は存在しなかった。そして、従来の研究では単一の種目(自転車こぎのみ、ランニングのみなど)で行われており、運動の内容(種目)の違いが脳血流に及ぼす影響を検証した研究はなかった。

これまで中~高強度の身体活動(通常歩行、ランニング、スポーツ活動など)の健康への有益性が数多くの研究で報告され、WHOや各国のガイドラインにおいて子どもは1日あたり60分以上の中~高強度の身体活動の実施が推奨されている。しかし、世界の80%以上の子どもはこの推奨値に達していない。近年では、低強度の身体活動(立って会話する、ストレッチ、ゆっくり歩くなど)の増加が子どもの肥満指標の改善や心血管系の健康に有益であることが報告されており、より取り組みやすい低強度の身体活動・運動がもたらす恩恵への注目が高まっている。

子ども41人対象、短時間・低強度運動中の前頭部の脳血流を測定

脳血流を増加させる運動タイプを明らかにすることは、認知機能を高める運動プログラムを開発する上できわめて重要だ。しかし、低強度の運動時の脳血流変化を調べた研究はほとんどなく、特に子どもにおいて検討した研究はなかった。そこで今回の研究では、学校や自宅などの教育現場での実践のしやすさという観点を重視し、特別な道具を必要とせず、その場で簡単にできる低強度の運動に着目し、これらの運動が前頭前野の脳血流に及ぼす影響を調査した。対象は、41人の子ども(小学5年生~中学3年生、平均12.1歳)とした。

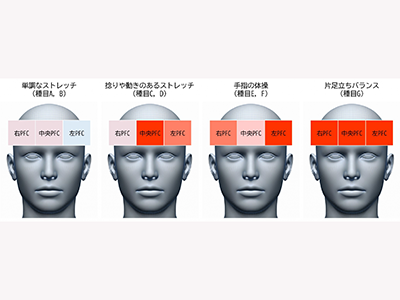

実験には7種目の運動を用いた。頭部の傾きや動きがfNIRSの測定値に影響を及ぼすため、同実験で行う種目の選定においては、頭をできる限り動かさない種目とした。そのため、体を前屈したり、後ろに反らしたり、横に倒すような運動種目は含まれていない。実験は、7種目の低強度運動を1動作10秒と20秒の2つのパターンで実施。各パターンとも1種目につき10秒の休憩を挟み2回の運動を行い、次の種目に移る際は30秒の休憩を挟んだ。そして、対象者の前頭部に装着したfNIRSで各種目における安静時(運動を開始する0~5秒前)と運動時の酸素化ヘモグロビン(脳血流量を示す指標)を測定した。データ分析では、前頭前野を3つの領域(左、真ん中、右)に分け、実験で得られたデータから各領域の脳血流の変化を算出した。

ひねり動作ありストレッチ・手指の体操など、安静時に比べ脳血流「増」

研究の結果、単調なストレッチ(種目A、B)では安静時と運動中に大きな変化は示されなかった。しかし、単調なストレッチに比べて身体的負荷や認知的負荷が増す動的ストレッチ(種目C)、ひねり動作を加えたストレッチ(種目D)、手指の体操(種目E、F)、片足立ちバランス(種目G)では、安静時に比べ運動時に多くの領域で脳血流の有意な増加が示された。なお、1動作10秒と20秒の各パターンの前頭前野の脳血流の増加割合を比較したところ、有意な差は示されなかった。これらの結果は、短時間かつ低強度の運動であっても、一定の身体的・認知的負荷を伴うタイプの運動であれば前頭前野が活性化し、脳血流が増加することを示唆している。

身体活動量が低い成人や高齢者の認知機能低下防止対策として活用の可能性

同研究により、低強度・短時間の運動であっても、種目によっては前頭前野の脳血流が高まることが示された。同研究で明らかとなった前頭前野の血流を高めやすいタイプの運動を組み合わせることで、子どもの実行機能を高める誰もが取り組みやすい運動プログラムが開発される可能性がある。また、身体活動量が低い成人や高齢者の認知機能低下を防ぐための対策にも、将来的に活用される可能性がある。ただし、短時間かつ低強度の運動であっても前頭前野の脳血流が高まるということが同研究で示されたが、それが実行機能の向上に実際に結びつくかについては、今後検証する必要がある。

今後は、脳血流を高めやすい動きを組み合わせた3分程度の運動プログラムを作成し、その運動プログラムの実施が実行機能の向上に結び付くかどうかの検証を行う、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・早稲田大学 プレスリリース