まれな疾患である「結膜リンパ腫」の残存病変に追加治療が必要かは不明

岡山大学は7月19日、眼科の中でもまれな疾患である「結膜リンパ腫」の長期予後を明らかにしたと発表した。この研究は、同大学術研究院ヘルスシステム統合科学学域(医)生体機能再生再建医学分野(眼科)の松尾俊彦教授と同学術研究院医歯薬学域(医)腫瘍病理学分野の田中健大講師との研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Clinical and Experimental Hematopathology」に掲載されている。

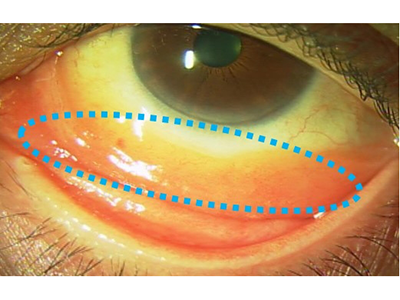

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

結膜リンパ腫は、結膜円蓋部に見られる鮭の切り身のような赤さを持った病変(salmon pink lesion)で、まれな疾患だ。全身のリンパ腫が結膜に浸潤して起こす二次性(続発性)結膜リンパ腫と、結膜だけに発症する原発性結膜リンパ腫とに分かれる。

診断には、結膜のさらに奥の眼窩と呼ばれる部位にまで広がっていないかを調べるためMRI画像検査を行う。さらに局所麻酔で結膜病変を切除して病理検査に出す。その後、病理医が免疫染色によって細胞を染め分け、どのような細胞がいるのかを調べて診断する。

病理診断でリンパ腫と決まった場合、全身の他の部位にリンパ腫がないか否かの画像検査を実施する。結膜は眼球表面の粘膜であるため、リンパ腫病変を完全に切除すると結膜が足らなくなり、眼球の視機能を維持できなくなる。また、切除後残っている病変に対して追加の治療として化学療法や放射線治療が必要か否かは不明だ。

31人の結膜リンパ腫患者の長期経過を調査

研究グループは今回、1992~2023年の32年間、岡山大学病院で診断・経過観察を行った連続31人の診療記録と病理所見を調査した。対象となったのは男性21人、女性10人、診断時の年齢は28~85歳(中央値61歳)で、経過観察期間は1年~19年(中央値7年)だった。

結膜病変が右側のみは10人、左側のみは12人、両側に見られたのは9人だった。上方または下方または上下両方の結膜円蓋部の病変が28人、鼻側球結膜の隆起性病変が3人で、病理診断は円蓋部病変の全例がMALTリンパ腫、鼻側隆起性病変では1人がMALTリンパ腫、1人がびまん性大細胞B細胞リンパ腫(DLBCL)、1人が濾胞性リンパ腫だった。

初回治療として放射線照射(30 Gy)を行ったのが5人、22年前に結膜リンパ腫に対する10 Gy照射既往の1人を含む再発MALTリンパ腫に対して照射したのが2人で、他の24人は切除後に追加治療は行わず、経過観察した。

病理診断のために切除して残存病変がある場合も、経過観察で自然消退することが多い

切除後無治療の24人中5人では、半年~6年後に病変が再発し、再度切除して病理検査でMALTリンパ腫と確定。その再発した5人中1人は6年後の再々発であるため放射線照射を行い、残りの4人では追加治療なく経過観察後、残存病変は自然に消えた。

2007年以降診断の18人ではPET/CT画像検査を病理診断後のリンパ腫のstagingの目的で実施。結膜集積が見られた7人中4人では初回切除の残存病変に集積が見られ、他の3人では再発病変に集積が見られた。PET/CT実施の全例で他部位に異常集積は見られなかった。1人は直腸がんで死亡したがリンパ腫による死亡はなかった。

以上より、病理診断のため切除して残存病変がある場合も経過観察で自然消退することが多いことが判明した。もし結膜病変の再発が見られた場合、再度切除して病理検査を行って診断を確認した後に経過観察しても良く、放射線照射を行っても良いと考えられた。

結膜リンパ腫の標準的な治療確立・新規治療創出に役立つ可能性

眼科の疾患として多いのは白内障や緑内障、加齢黄斑変性、網膜剥離などだが、ぶどう膜炎などの炎症疾患や眼腫瘍は頻度が低く、標準的な治療方法が定まっていない場合が多くある。今回の結膜リンパ腫はまれな疾患だが、同研究成果のように比較的多くの患者の治療経過を振り返ることにより、今後、標準的な治療の確立や新規治療の創出に向かって基盤となる情報を提供できると考えられる。

「眼の炎症や腫瘍は全身の他の臓器と関連することも多く、内科、小児科、放射線科、病理診断科、耳鼻咽喉科、皮膚科、脳神経外科など、多くの診療科と連携して診療を行っている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・岡山大学 プレスリリース