認知機能を用いた歩行障害の脳内代償機構は未解明

京都大学は7月10日、神経変性疾患の一種であるパーキンソン病における歩行障害を代償する脳内ネットワークを調べ、そのネットワークの調整に前脳基底部のアセチルコリン作動性神経が関係していることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学研究科博士課程学生の西田聖氏(現:倉敷中央病院医長)、髙橋良輔特命教授、澤本伸克教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

パーキンソン病の歩行障害には多様な神経のメカニズムが関係している。具体的には、ドパミン欠乏によって線条体が制御する自動的運動パターンの発現障害が生じるため、注意や遂行機能など、従来は認知機能とみなされてきた神経機能が代償的に働いていると考えられている。しかし、認知機能を用いた歩行の代償機構を担う脳内ネットワークは解明されていない。そこで研究グループは、パーキンソン病患者の認知機能による歩行の代償、代償の破綻による歩行の悪化に関わる神経ネットワーク機構を明らかにすることを目標に、今回の研究を行った。

患者56人の高次元歩行データを3次元に可視化し、解析

パーキンソン病患者56人を対象に歩行機能、認知機能、頭部磁気共鳴画像法(MRI)構造画像、安静時機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を評価した。歩行機能は、歩行解析板を用いて歩幅や1歩にかかる時間など、合計29の評価項目を、通常歩行時(単一課題条件)、注意を認知的課題に向けさせた状態(二重課題条件)で計測した。

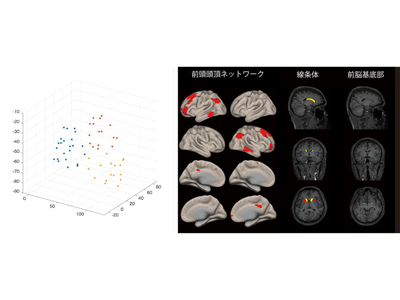

この高次元の計測データを、次元削減のアルゴリズムで3次元に変換して可視化し、クラスター解析を行うと、3つの歩行パターン群(「両課題条件ともに歩行が良い」「二重課題になると歩行が悪化する」、「両課題条件ともに歩行が悪い」)に分離できることがわかった。両課題条件ともに歩行が悪い群では他の2群に比べて注意機能、遂行機能といった認知機能の低下が認められた。

代償するネットワークの調整に前脳基底部のアセチルコリン作動性神経が関係

安静時fMRIの解析では、独立成分分析を用いて脳のネットワークを同定し、脳内ネットワーク間の機能的結合を解析した。最も歩行状態が悪い群は、最も歩行が保たれた群に比べて線条体(特に尾状核)と前頭頭頂ネットワークの機能的結合が悪いことがわかった。さらにこの機能的結合は、注意機能に関係することが知られる前脳基底部の灰白質容積と相関していた。このことから、前脳基底部のアセチルコリン作動性神経の障害が前頭頭頂ネットワークと線条体の機能的な結合を調節しており、パーキンソン病患者における認知的な歩行の代償に関係していることが示唆された。

アセチルコリン作動性神経系を刺激する薬物療法が検討できる可能性

研究グループの知見は、パーキンソン病の歩行障害に対してアセチルコリン作動性神経系を刺激する薬物療法や、注意機能や実行機能を高めるリハビリテーションによって、歩行障害に介入できる可能性を示している。「今回の研究ではパーキンソン病患者のデータのみを解析しているため、今後は健常者の前頭頭頂ネットワークと尾状核の間の機能的結合が歩行に影響しているかなど評価が必要」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る