従来の評価法、日々の変化や関連する心身状態の評価が困難

大阪大学は6月20日、労働者の日々のプレゼンティーズム(出社しているものの、何らかの健康問題によって業務効率が落ちている状況)の悪化には、日中の抑うつ気分と肩凝りの悪化、前日の睡眠時間の不足が関連することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大データビリティフロンティア機構の中村亨特任教授(常勤)と東京大学教育学研究科の山本義春教授、諏訪かおり氏(博士課程)らの共同研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Occupation and Environmental Medicine」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

プレゼンティーズムは、個人や企業の労働生産性の低下につながり、またアブセンティーズムよりも大きな経済的損失を生み出しているといわれている。そのため、職場における労働者のプレゼンティーズムへの対策が、近年、重要視されつつある。しかし、プレゼンティーズムには、心理的・生理的・社会的などの多種多様な要因が複雑に絡みあっており、加えてプレゼンティーズムの客観的評価の困難さから、その効果的な改善方法はいまだ十分に確立していない。

プレゼンティーズムは、質問紙を用いた数週間または月単位で評価することが一般的となっている。しかし、その方法には、想い出しによる想起バイアスに起因する客観性の低下や、評価期間の時間解像度の低さといった難点がある。そのため、日々の変動やそれに関連する心理的・生理的・社会的要因の同定が困難だった。

自覚症状を答える専用アプリ開発、健康な勤労者56人が1日5回回答

今回研究グループは、健康な勤労者56人を対象に、2週間にわたって、独自開発したスマートフォンアプリと身体活動量計を利用したEcological Momentary Assessment(EMA)により、プレゼンティーズムの日々の変化を捉え、さらにプレゼンティーズムと関連する日々の心身の状態を同定することを試みた。

被験者には、個人のスマートフォンにインストールした専用アプリを用いて、その時々の自覚症状(抑うつ気分や不安、ストレス、疲労感、眠気、肩凝りなど)を1日5回、答えてもらった。また、仕事終わりには、その日のプレゼンティーズムを問う質問「今日の仕事のパフォーマンスはどうでしたか?」にも回答してもらった。調査終了時には、国際的に広く使用されている既存の質問紙(WHO-Health and Work Performance Questionnaire:WHO-HPQ)を用いて、調査期間全体のプレゼンティーズムを評価した。

日中の抑うつ気分・肩凝り・前日の睡眠時間、プレゼンティーズム変化に関連する主な要因

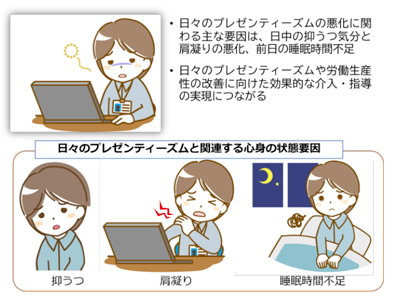

WHO-HPQとEMAで評価した日々のプレゼンティーズムの相関関係と級内相関係数を検討したところ、両者間に有意な相関関係が認められるものの、一致性は低く、特に、EMAによる評価では、一時的なプレゼンティーズムの悪化などの変化が把握できることが確認された。さらに、EMAで評価した日々のプレゼンティーズムの変化と日中の心身の状態との関係について検討したところ、日中の抑うつ気分や肩凝り、前日の睡眠時間がその変化に関連する主な要因であることが明らかになった。

Just-in-Time Adaptive Intervention等の技術活用によるプレゼンティーズム改善に期待

研究成果により、日々のプレゼンティーズムの改善には、日中の抑うつ気分や肩凝りを低減させたり、十分な睡眠時間を確保するといった介入・指導が効果的であることが示唆された。「近年、健康情報科学の分野で注目を浴びている日常生活下での心身の状態把握に基づき、個人にとって適切なタイミングで、適切な介入を行うJust-in-Time Adaptive Intervention等の技術を活用することで、日々のプレゼンティーズムの改善、あるいは労働生産性の向上につながる行動変容の実現が可能になると期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU